三浦半島・修験の道、都への道

平成27年(2015)の大型連休、京急・追浜駅から鷹取山、神武寺へ。さらに京急・新逗子駅(現逗子・葉山駅)から名越切通を経て鎌倉大町を歩く。

二つに分けてもそれぞれが一日楽しめる行程なので、電車とバスを間にはさんで効率よく巡っていくことにする。

2.逗子・葉山駅から名越切通・まんだら堂やぐら群へ

逗子・葉山駅(旧新逗子駅)からバスを乗り継ぎ「名越切通」へ。名越切通は鎌倉と三浦半島を結ぶ「三浦道」に設けられた切り通し。名越切通には史跡「まんだら堂やぐら群」が保存されている。他にも「お猿畠の大切岸」など見どころが多い。

逗子・葉山駅(旧新逗子駅)北口・バス3番のりば。名越切通(なごえきりどおし)の最寄となる、逗29系統亀が岡団地循環・緑ヶ丘入口バス停へはここから乗車するか、JR逗子駅6番のりばから。

午後1時過ぎ、逗子・葉山駅を出発。

なお、逗29系統は逗子・葉山駅の南口(逗子海岸・葉山側)には停車しないので注意したい。

バスが出発してダイヤ通りであればおよそ10分、緑ヶ丘入口バス停に到着。

実は名越切通への逗子側からの入口は、二つ手前の久木新道(ひさぎしんどう)バス停付近に庚申塔(こうしんとう)が立っているのでそちらを起点にしても良いのだが、庚申塔から先は古道の筋とはいえ亀が岡団地の街路をしばらく歩くことになるのでそちらは省略することにした。

バス停から少し引き返す。なお、引き返した先には鎌倉駅起点の緑ヶ丘入口バス停もある。

まんだら堂やぐら群特別公開の時期にはバス停にも臨時の案内が出ている。

画面左前方の階段が小坪(こつぼ)階段口で、まんだら堂跡へはいちばん近い。しかし今回は名越切通を逗子側入口から入りたかったので、少し回り道する。画面すぐ右手のコンクリート階段を上がっていく。

切り通しの入口。

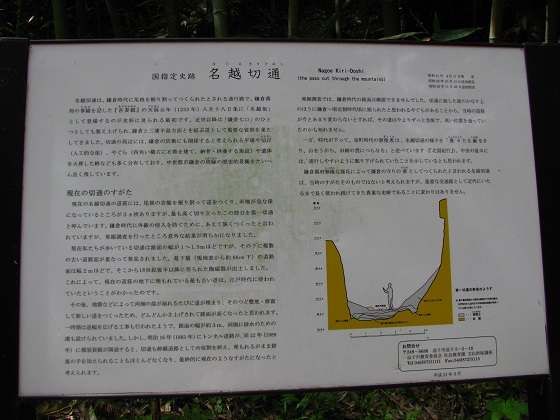

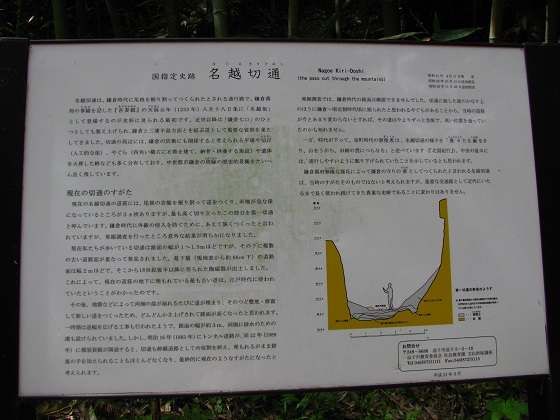

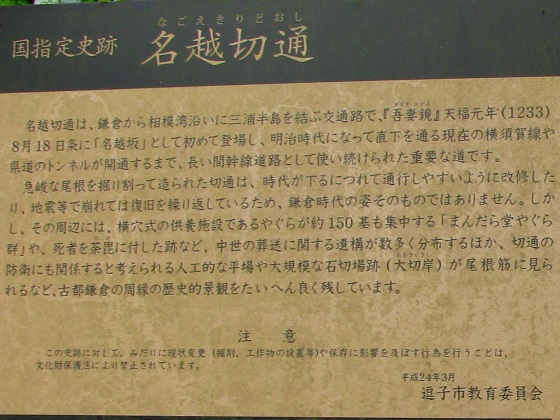

名越切通(なごえきりどおし)は、鎌倉から三浦方面を結ぶ街道(三浦道・みうらみち)の要衝に設けられた、世にいう鎌倉七口(かまくらななくち)の一つ。

鎌倉時代の初期、御家人同士の権力闘争が激しさを増していたころ、支配を固めつつあった執権北条氏にとって三浦半島を拠点とする三浦一族は北条を脅かす強大な勢力であった。三浦道における名越切通の付近は、北条と三浦が一触即発の状況に至った時には北条が支配する鎌倉を防衛するうえで重要な位置にあった。

案内板。 拡大版

名越には計三か所の切り通しがある。

もっとも、現在の姿は鎌倉時代当時のものではない。当初は鎌倉防衛という軍用道路の性格上、切り通しは現在よりも急勾配であったと考えられている。

時代が下るにつれて、歩き易いように道は切り下げられ(掘り下げられ)、勾配は緩やかになっていった。発掘調査の結果、江戸時代の頃には道幅も現在より広かったことが判明した。

つまり、鎌倉時代の切り通しは江戸時代に至るまでに削られたことになるので、現代において鎌倉時代当時の痕跡が見られるというわけではない。ただ、道に沿って崖のかなり上にやぐら(鎌倉時代の墓所)が確認されていることから、鎌倉時代の道は急勾配であったという推定が働くこととなる。

同様のことは、名越切通のみならず金沢道(六浦道・むつらみち)の朝夷奈切通(あさいなきりどおし)でも言える。

さらに時代が下ると、今度は逆に崖崩れと修復が繰り返されて道はかさ上げされていき、現在に見られる姿となった。

第一切通。

第一切通を過ぎると、小坪階段口への分岐。

小坪階段口はバス停からの最寄りのルート。

振り返ると、第一切通を迂回するように山道が付けられている。

山道からは、第一切通を上から見下ろすことができる。

小坪階段口分岐の先へ進むと、すぐに第二切通。

続いて、まんだら堂跡への登路。

まんだら堂跡への入口。普段はフェンスが閉ざされ、非公開となっている。

史跡として整備される前はちょっとした紫陽花の名所だったが、発掘調査と整備が進み本来の姿に復元。時期を限って限定公開されている。

まんだら堂やぐら群。「やぐら」とは、中世の鎌倉における横穴式の武士や僧侶の墓所。ここ「まんだら堂跡」では、背後の崖地におびただしい数のやぐらが見られ、そのスケールは鎌倉およびその周辺をふくめて見ても有数の規模とされる。

やぐら群の案内板。

なお、まんだら堂という呼び名は近世の初めには確認されていたというが、堂に関する詳しい資料はない。発掘調査により14世紀ごろの建物の痕跡が見つかっているが、その具体的な姿は不明とされている。

やぐらが何層にもなっている。上の層のやぐらを掘っては地面を掘り下げ、次の層のやぐらを掘っていったのだろう。

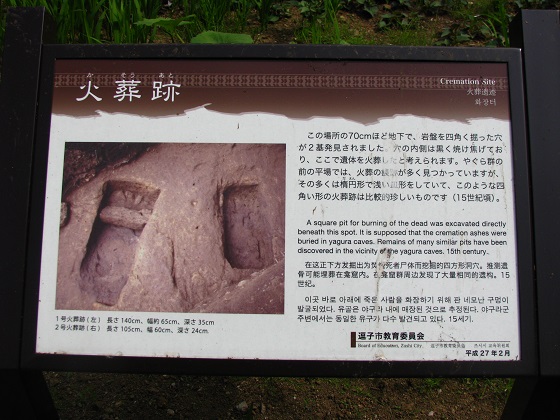

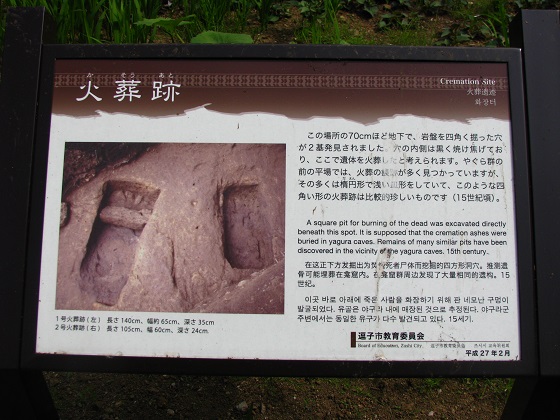

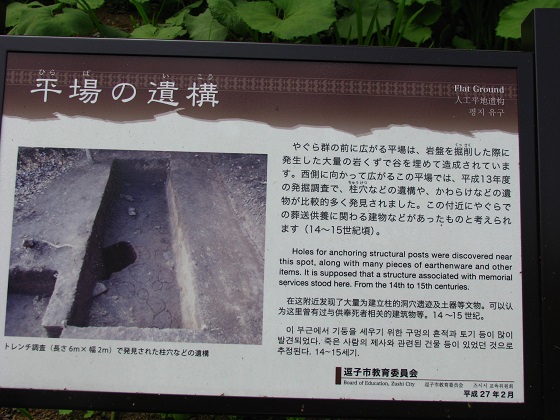

平場では火葬跡が発掘された(パネルの遺構は現在は埋め戻されている)。

もしもやぐらを一層掘るごとに地面を掘り下げていったのなら、発掘された火葬跡は最後の層のやぐらを掘るときに掘り下げられた地面に造られていることになるので、時代はだいぶ下ることになる。

石敷遺構。

火葬跡とは逆に、崖上の平場に見られるこちらの遺構は時代的には早い時期ということになる。

トンネル状に刳り貫かれているのは、ここを通らなければ平場を行き来できないような頃があったのだろうか。

平場の遺構。

現在に見られる広い平場は、長い年月の末に形作られた。

展望広場へ上がる。

広場から見下ろすやぐら群。

振り返れば、マリンスポーツのメッカ・逗子の海が広がる。

まんだら堂やぐら群を後に、先へ進む。

名越切通の解説板。

第三切通。

左手を上がれば西平場(にしひらば)。右手の分岐は東平場から大切岸(おおきりぎし)へ向かう道。

大切岸を見に行く。

分岐へ入ってすぐに現れる平場(東平場)。

法性寺口(ほっしょうじぐち)への道を分ける。

左手に石廟(せきびょう)が二基。

崖下は法性寺口への道。

先へ進むと、新たに整備された展望広場。

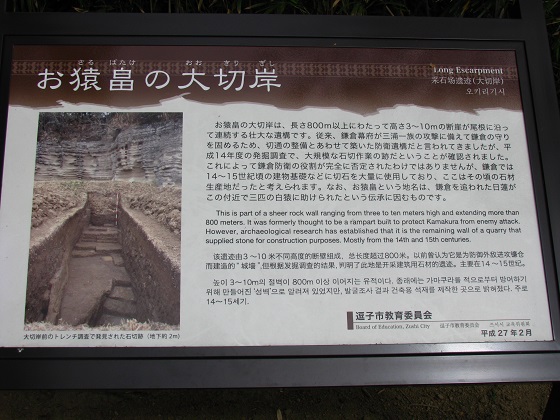

「お猿畠(おさるばたけ)の大切岸(おおきりぎし)」の解説板。

従来、大切岸は切通と一体化した鎌倉時代初期の防衛遺構ではないかと考えられてきた。発掘調査の結果、大切岸は大規模な石切り場であったことが判明した。

風化した断崖が続いている。

法性寺口分岐まで戻り、法性寺方面へ少し進んでみる。大きな断崖に沿った道。

巨大なやぐら。

墓地にそっと御邪魔し、大切岸の遠景を望む。なるほど城砦のように見える。名越切通を迂回するように法性寺の谷戸に沿って、或いは谷戸を挟む尾根伝いに奥へと突き進んでいくと、その先に立ちはだかるように聳えている。

これほどの断崖を残して採石を行ったのであるから、主目的はともかく副次的な目的として防衛の意図が全くなかっとは言い切れないようにも感じる。

分岐まで戻り、大町口方面へ進む。

横須賀線下り・名越トンネル出口のあたりを見下ろすところまで来た。三浦道・名越切通の鎌倉側入口である大町口(おおまちぐち)。

傍らには庚申塔(こうしんとう)と、首のない地蔵像。

庚申塔には「寛政十二(1800)庚申(かのえ さる)」と彫られている。お地蔵様の首がないのは、鎌倉界隈のやぐらに祀られていた弘法大師石像の首が近代以降、博徒たちによってゲン担ぎのために次々に持ち去られてしまったという、覚園寺(かくおんじ)百八やぐらの話の流れに連なるところがあるのか、あるいは単に廃仏毀釈の嵐が吹き荒れたことによるのだろうか。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。