���쌹���E���ˎR�����R�A�Ëv��隬��

����26�N�i2014�j11�����{�A�Ëv��̍g�t�V�[�Y�������B

���쌹����E��n�璬�c�s�ō���̑��ˎR�i364m�j���o�ď�R�i�{��_���j�ցB����ɕ��̖�t�A�Ëv���R�i�Ëv��隬�B375m�j������B

�����u�˖k���[�E���ˎR�i���c�s�ō���j�����R�i�{��_���j��

�����u�˂̖k���[�A���쌹�����Ɉʒu���鑐�ˎR�ցB���ˎR����͏�R�i�{��_���j������B��R�͒Ëv��i��R�_���j����g������������d�͎��v�N�����ɒËv��ɗ��Ƃ��Ĕ��d����g�����d���̏㕔�����r�ƂȂ�B

�_�ޒ��i���Ȃ��イ�j�o�X���{�w�k������ˁi�����Ɓj�s�i���Q�T�j�E��ˋ��o�X��ʼn��ԁB�W����177m�B11��23���A�����͒���8��10������B

�܂��͋��쌹����E��n��i����������j���瑐�ˎR�i�����Ƃ�܁j�̔���������B�o�X��e�̘H�n����쉈���ցB

����������B

����̍ŏ㗬�͐��炩�ȏ���B�쉈���ɍL����̂͒��c�s�̐��Y�Βn�n��B

��ʍ��i�߂Α��͌��s�E��R�i�����܂��j�싅��ւ̓��B�o�X�͑�ˋ��o�X�₩���A���̂�����̐��N�Z���^�[�����o�X��ɂ������Ă���B

���c�s�E��n����N�Z���^�[�i�ߘa5�E2023�N���uNature Factory�������c�v�Ɖ��́j�ցA������E�ɐi�ށB������8��25������B

�J�ˁi��Ɓj�ɍL���钃���B

�����̗t�ɑ����~���̂�h�����߂ɋ�C���h�a����A�h���t�@���B

���N�Z���^�[�̑�ԏ�B����̎ԓ��̂ق��A�E��ɂ͒J�ˉ����̖ؓ������ւƉ��тĂ䂭�B

��n��̎{�݂��`���ꂽ�C���X�g�ē��}�B

���߂ɋ��쌹����K�ˁA���˓����瑐�ˎR�������B

�J�ˉ����̖ؓ��B

���ˎR�n�C�L���O�R�[�X�i��n�����R�[�X�j�̈ē��}

��n��i����������j���N�Z���^�[�{�ّO�ցB���̂�����ŕW�����悻220m�B������8��50������B

���ߘa5�E2023�N���uNature Factory�������c�v�Ɖ���

�{�ّO�Ɍf����ꂽ�ē���

�ē��}�ɂ͑�n�����R�[�X�̂ق��A��R�Ύ���R�[�X���`����Ă���B

�������߂����A�ѓ������ւƐi�ށB

����R�[�X�֏オ���Ă������̈ē��}�B

��n��͕����Q�ő傫���r��Ă��܂����悤�ŁA����23�N�i2011�j��24�N�v�H�̕������R�H���̌�݂����܂ʼn��тĂ���B

����i������j���z�������B

���쌹���n�̕W���B

��n��Ɍ�����S����52�q�̋���́A������Ɏ���Ɖ��l�s�����̎s���ɉ����ē쉺�A�₪�đ��͘p�E�]�̓��̕А����l�ɒ����B

���ɁA�����������܂Ői�ށB

����₷���┧�͉����Ė߂�Ƃ��Ɋ댯�������̂ł��܂薳�������Ȃ����������B

���˓��ւ̕���܂Ŗ߂�A�������瓻�ցB

����R�[�X�ɍ����B

�J���Ă���ƁA���˓��B

���ɓ����B������9��50���B�������ԉ��т��Ă��܂��A�����܂ł��Ȃ�̂̂�т�y�[�X�B

�k���ɍ����R�i599m�j���疳�����p���̌�������R�i670m�j�ցA�������̗Ő������тĂ����B

�����R�̂����E��A���i�̗Ő��͒�����⍶�̎O�p�������s�ō���̉������E�_��R�i�����Ƃ��܁E2017m�j�A���̉E���������O�R�̌�O�R�i�������܁E1405m�j������ł��낤���B

���y�n���@��\������n���}�i�����E�b�{�j���E�F�u�}�b�v�̋����v�����ŎR������i���ǂ��Ă��j���Ă݂��̂����A11�����{�̂��̎����͐^�~�̑����ƈ���đO��̗Ő����n�������Ă��܂��A���肪������Ɠ���B

���˓��ŏ��x�~������A���ˎR�ցB

���̗Ő��͋��쐅�n�i���͘p�j�Ƒ����쐅�n�i�����p�j�̕�����B���̑�n����ցB�E�̉|�E��i���̂��ڂ���j�͈ē���A����A�����o�đ�����ցB

�ЂƓo�肷��A���������R���B

���c�s�ō���A�W��364m�̑��ˎR�i�����Ƃ�܁j�ɓ����B������10��10������B

�R���ɂ͎R�̐_���K�B

��n�����R�[�X�̈ē��B��̖�t���������̕�������₷���B�@�g����@

��R�Ύ���R�[�X�͑�n����N�Z���^�[�{�ّO�̃R�[�X�ē��̃V���[�g�o�[�W�����B

�����`��ˁi�����Ɓj�R�[�X�ē���

���Ëv��S��R���i�����܂܂��j�͌��݂͑��͌��s��B

�썂���ƌĂ�邱�̎R��́A�����������R���i�����������j�w�AJR�����w����v���̂ق��߂��B

��R�Ύ��ӈē��}�@�@�g���

���̖�t�E�Ëv��Ε��ʂւ̊T���}�����˂�B

�W�]��ցB�͂Ȃ����x�e���Ƃ���̂͏�R�E�{��i�ق�j�_���������r���̋x�e���B

���{�i���͌��s��j�̎s�X�n�B

���ɏ�R�i�Ëv��隬�B375m�j�A�E���ɓ��O��O�q�̎R�E�o���x�i���傤�������B633m�j�B

�o���x���畧�ʎR�i�Ԃ�������B747m�j�A����R�i�����Ƃ��܁B705m�j�ւ͔��������B

10��20���A�R�������R�E�{��_���������B�ؒi�̉���B

��n����N�Z���^�[�ւ̕���B

���W�͏�R�ւ̓r���E�͂Ȃ����x�e�����L�ڂ��Ă��邪��R�ւ̈ē����NjL����Ă���B

���ˎR�R�����������������A�s�����̂��̂�����͈ē��̐ݒu��̂��܂��܂��i���c�s�E���͌��s�E�����q�s�E�����s�E�_�ސ쌧�j�̂��ߘA�g�����܂��Ƃ�Ă��Ȃ��悤���B�R�������D�Ƃ̕��X�̎�ɂ����̂��낤���A�K�ȕ⑫���Ȃ���Ă���B

�����ؒi�̉���B

��R�̌Ζʂ������ƌ����Ă����B

�͂Ȃ����x�e���B

�x�e������{��_�����������̓r���A�悢���]��������B�_����̌������ɋ��{�̎s�X�B

�ӏH�̓������𗁂тăL���L���ƌ���ΖʁB

�{��i�ق�j�_���̖k��B

�ڍׂȓ��W�B

�_���{�݂͊J�ꎞ�Ԃ����肳��Ă���A���ԊO�͕傳���B

�k�傩��_���ցB������10��45���B

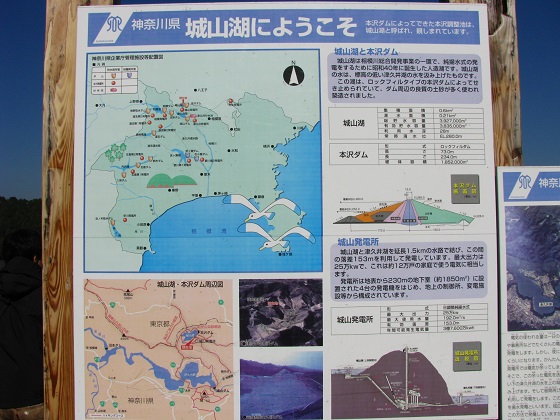

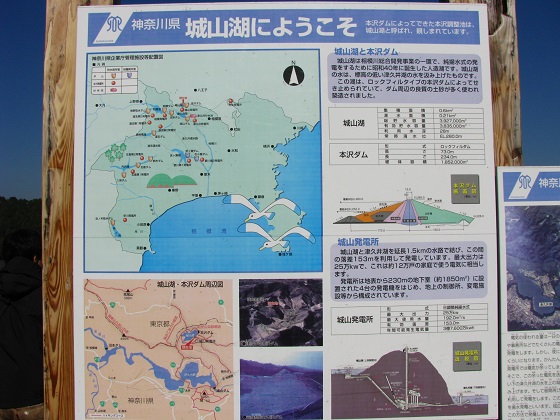

�{��_���i��R�j�͏��a40�N�i1965�j�Ɋ��������A���͔��d�p���̒����r�B�_�ސ쌧��ƒ��ɂ��^�c�E�Ǘ��������Ȃ��Ă���B

�������̌Ζʂ͕W��280m�B�������W���̒Ⴂ��R�_���i�Ëv��B�������̌Ζʂ͕W��124m�j�̒�����d�͎��v�̏��Ȃ����ԑтɗ]��d�͂ŗg�����A�ď�̓����ȂǓd�͎��v�������鎞�ԑтɗ���153m�̐����ǂŐ���Ëv��Β�֗��Ƃ��Ĕ��d����B

�����͂��ׂĒËv�����̗g���Řd����B���ʂ��������ϓ�����Ƃ��������͂����������R�ɂ����́B����ŒX���ƕ������J��Ԃ����̃_���̐��ʂ͑����Ƃ��ɂ�28m���ω����邱�Ƃ�����B

��R�͒J�������ɓ˂��グ��ŏ㕔�A�����Ɉ͂܂ꂽ���������͈͂��_���Ŏd���Ē������Ă���A��R�ɗ��ꍞ�ޑ�i�����j�͂Ȃ��B

���̌i�ς́A�k�J�����ɍג������т�ʏ�̃_���Ƃ͂܂��������B

�Ί݂̍g�t�̒��ɁA��قǕ����Ă����R�����ʂ�B�E�Ɍ�����������́A��J�ȂǂŒ�������������E�������ɋ���̑��֎��R�Ɉ��o������悤�ɂȂ��Ă���B

�_����̒��i�V�[�E�Ă�j�ɐ݂���ꂽ�W�]��B

�_���̍\���̓��b�N�t�B���_���B�_���̐c�ɎՐ��ǂ�݂����̎������Ŗ��߂邱�̌`���́A�����ł͐��O��̎O�ۃ_���i�O��j�ł�������B

���b�N�t�B���_���̓_������x���闼�݂̊�Ղ��Ƃ��Ƃ��ɂ悭�p����������B

�m���ɂ��̏ꏊ�ɏd�͎��R���N���[�g�_���i�����ł͑��̓_���E��R�_���E�{�����_���Ɍ�����`���j��������͂ޔ��������܂�ɐƂ����ŗ���Ȃ��B

�̑��͊���S���S�����Ă���B

���ŕ���ꂽ�A�_���{�̂̔��Α��B�������b�N�t�B���_���̎O�ۃ_���Ɍ�����悤�ȃR���N���[�g�̕����ݔ��i�^���f�E�����������j�������瑤�ɂ��Ă��Ȃ��̂ŁA���R�̓y��̂悤���B

���쌹����A��n��i����������j�̐X�B��������܂߂���т̐X�͑�˗Βn�ƌĂ�A�����암�ɂ�����̈�勒�_�ƂȂ��Ă���B

��˗Βn�Ƃ��Đ����J������Ă���G���A�̖ʐς͂��悻19�w�N�^�[���i100m�l���~19�j�B����̗D�搮�����͂��悻48�w�N�^�[���Ƃ���Ă���B

�Βn�͍X�ɂ��̉��A�Ëv���썂���̍L��ȐX�ւƂȂ����Ă����B

��˗Βn�͂�������쓌�Ɍ������ĉ��тĂ��������u�ˁE�O�Y�u�˂̖k���[�ɂ�����A�֓��R�n�Ƃ̐ړ_�ƂȂ��Ă���B

�{��_���\��ցB������11��5���B����������̖�t�������B

������o�Ă����́A�����䗅�{�B�������N�i1804�j�]��̋����䗅�{���J�����̂����̋N����B

���ԏꑤ�ցB

��R����]����A�W�]�n�B�u�����܂��v�̕����������ǂ����A�͂�������B�@�g����@

��R�E�{��_���̈ē��B�@�g����@

�����̃_���́A�{�����_���i�{�����j�E�Ώ����_�������������ׂĂ��_�ސ쌧��ƒ��̏��ǂƂȂ��Ă���B���d���Ƃɂ��Ă͂��ׂČ���ƒ������Ǝ�́B���͐��͔��d���Ƃ̈�厖�Ǝ�ƂȂ��Ă���B

�S��30�s���{���P�s�̌��c�d�C���Ƒ̂̔��d�K�͍͂��v254��kW�B���̂����_�ސ�͍ő��35��kW�B��R���d���͂��̂�����25��kW���߂�B�g�������d�͒����̗p�r�����d�ɓ������Ă��邽�ߒʏ�̐��͔��d��肻�̋K�͂������Ⴂ�ɑ傫���B���c�ł͏�R���S���B��B

�Ȃ��A�̋K�͂ł����{�����E�{�����_���̒����ʁi���悻2��t�j�͑������|���A���͌E�Ëv��E�O������v���������ʂ�����B����͈��m�ɕC�G����K�́B

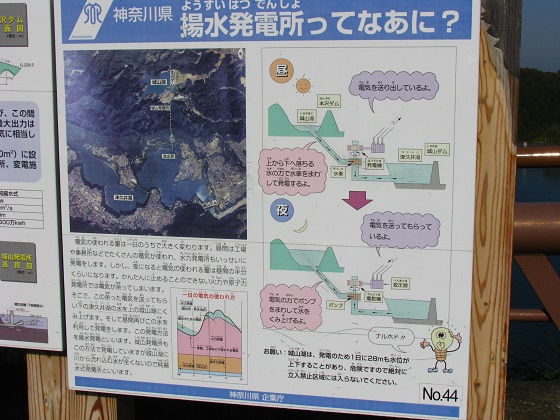

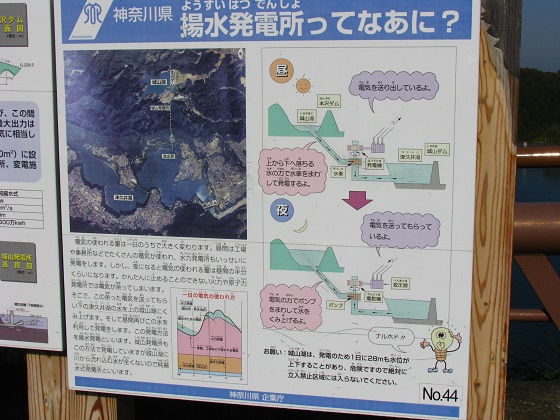

�g�����d�̎d�g�݁B

��R�͑O�q�̂Ƃ��肷�ׂĂ̒�����Ëv�����̗g���Řd���Ă��邽�߁A��R���d���͏��g�������d���ƌĂ��B

���b�N�t�B���_�����g�����d���p�̒����r�_���Ƃ��Ēz�����ꂽ�͉̂䂪���ł͏��A�����͐��E�I�ɂ��H�Ƃ��ꂽ�i�Ȃ����݂ł͓d�͊e�Ђɂ���ďo�͂ɂ��ď�R��5�{�O��̋K�͂�������ȗg�����d�����e�n�ɑ����Ă���j�B

����قǂ̋K�̗͂g�������d�������a40�N�i1965�j�Ƃ�������Ɍ��݂��ꂽ�̂́A��s���Ƃ����d�͂̑����n�ɓ��L�̎���������B

���̖c��ȓd�͎��v�ɑΉ����邽�߂ɉΗ͔��d���ȂǂŔ��d�����d�͂́A��Ԃł����d�̏o�͒������ł��Ȃ����ߑ�ʂ̗]��d�͂������Ă��܂��B���̂��ߗ]��d�͂�L���ɏ����K�v���������A��K�͗g�������d���̌��݂������v�����ꂽ�B�������Ēa�������̂���R���d���ł������B

�Q�l�����E���Ȃ���y�̂͂Ȃ��B

�ē�����ɁA���̖�t�ւ̓��ɖ߂�B������11��20���B

��R���d�������̉����z���̒��߁B�@�g����@

�ቺ�ɒËv��B�Ί݂ɂ͏�R�i�Ëv��隬�j�B���ɂ͓��O��O�q�̎R�X�B�X�ɂ��̉��ɂ͑�R�A�O�m���B

�Ԏ~�߂̌������ɎU���H�̑����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B