森戸川渓谷遡行、山頂から横須賀軍港大展望

平成26年(2014)5月上旬。相模湾側から渓谷を遡行し分水嶺を越えて東京湾側へ、三浦半島を横断する山歩き。

2.旧林道終点から中ノ沢・二子山、南ノ沢・乳頭山を経て田浦へ

森戸川の旧大山林道終点から奥は三浦半島で最も山深い。その分、登山道の状態も良好とはいえない。入山する場合は、道標が無い登山道を歩けるか、岩場の急傾斜の経験はあるか、地理院地形図を読めるか、といった登山における基本的な経験値が必要。さらにそもそもの問題として季節要因によるリスクは分かっているか、入山前数日間の天候に左右されてしまう沢の水量の状態に対する想像がつくか、といった総合的な判断力も必要。

(1)旧林道終点から中ノ沢、二子山へ

(2)旧林道終点から南ノ沢、南中峠、乳頭山を経て田浦へ

(1)旧林道終点から中ノ沢、二子山へ

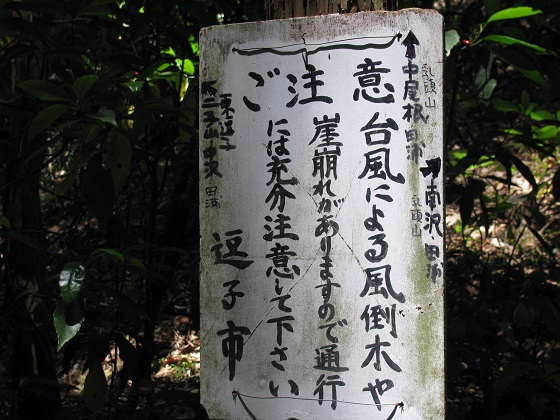

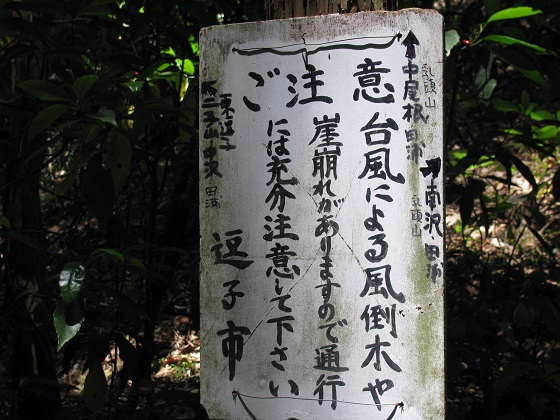

旧林道終点付近、「中ノ沢(なかのさわ)」。ここから中ノ沢伝いに、二子山(ふたごやま)をめざす。

画面の右手は、「中尾根(なかおね)」に上がる細い踏み跡の登山道。中尾根は「中ノ沢」と「南ノ沢(みなみのさわ)」を分ける分水嶺。南中峠(みなみなかとうげ)に通じている。

ここから先、沢沿いの道は山慣れた人向き。そうでなければ、そのような人に同行してもらうとよい領域。

沢沿いに歩き始めてすぐ、沢に下りる。

沢の中を歩いていく。晴天続きだったこの時は、水量は多くはなかった。

このルートを歩くときは、足首までしっかり覆うハイカットの防水トレッキングシューズを薦めたい。ここは滑落や道迷いによる遭難など命の危険に遭遇するような山ではないが、沢で靴が浸水してしまえば当然ながら不快な山歩きになってしまう。足元に気を取られてスリップしたり浮石を踏んでしまったりすれば、捻挫や骨折の危険もある。

少し行くと、対岸に上がる踏み跡がある。

天候が良く水量が少ないときは沢の中を通しで歩くこともできそれはそれで楽しいが、通常山歩きでは左岸と右岸の踏み跡を、沢を渡り返しながらたどっていく。

対岸をゆく。

この山域を歩くときは、ぜひ国土地理院1万分1地形図(5色刷)を手にしてほしい。登山に一般的に用いられるのは日本全土をカバーする2万5千分1地形図だが、都市部に関してはより詳細な1万分1地形図が発行されている。

地形図は大型書店のほか、(財)日本地図センターネットショッピング(メール便対応)でも購入できる。森戸川渓谷のエリアはちょうど「葉山」「横須賀」でカバーされる(沼間・東逗子駅周辺のみ「逗子」)。

地形図を読むことで尾根筋や谷筋、峠など地形図の表現が実際にはどのような地形なのかを知るよいトレーニングになる。インターネット上で入手できる三浦アルプストレッキングマップ(京急。PDFファイル。公式サイトでは掲載終了)などと対照させ、自分でルートや地名を補足しておくとよい。

再び沢を渡り返す。沢の向こう、対岸に踏み跡が続いている。

沢を渡って対岸に上がり、来た道を振り返る。渡った先の対岸は小さな崖地になっており、補助ロープがぶら下がっている。

夏には凄まじい藪(ヤブ)になりそうな、沢沿いの谷道。

ハイキング道のようなナンバリングされた指導標(道案内)はない。本格的山歩きの第一歩として、格好の山域。

この山を歩く適期は、晩秋から梅雨入り前まで。真夏は脱水しそうな猛烈な暑さに猛烈な藪、スズメバチやマムシなど山中で襲われたら命に係わる危険生物など、低山ならではの危険が潜んでいる。

何度も沢を渡り返す。道は風水害でかなり荒れている。

少々きつめの崖を上がり、沢を見下ろす。

渡り返しては上がって下りて、の繰り返し。

ときには沢の中を歩きながら、奥へ奥へと詰めていく。

補助ロープが垂らされた、どん詰まりの小さな崖地を登っていく。

沢から離れて、尾根へ高度を上げていく。

ハイキングコースの尾根に出た。

新しい指導標もつくられている。ここまでの登山道とここからのハイキング道では、道の様子は全く異なる。

森戸川源流域の、山並み。

桜蔭会(神中・神高・希望ケ丘高 同窓会)による植林地の案内板が建っている。旧制神中(じんちゅう)の生徒による植林が行われたのは、大山林道が完成した昭和16年(1941)に重なる頃。

山頂へ続く広い道。

二子山の山頂には戦時中、砲台があった。物資を運んだこの道は「砲台道」とよばれ、当時の道がハイキング道となっている。

山頂に到着。

二子山(上の山)。標高207.8m。

山頂から北の眺め。

左に八景島シーパラダイス。右に住友重機・横須賀造船所のゴライアスクレーン(大きな門状のクレーン)。

奥にはみなとみらい。

ズームで引き寄せると、東戸塚のタワー群も見える。

山頂に建つ、KDDI葉山中継所のアンテナ。

南東には、三浦半島の山並みが続いていく。

軽い休憩をとって、山頂から旧林道終点まで戻る。

ハイキングコースの「森戸川、長柄、葉山方面」分岐の道標から来た道を戻り、沢の中を下っていく。晴天続きだったこの時は快適な沢歩きだったが、雨上がり直後などは水量が全く違ってくるので足を踏み入れないほうがいい。

林道終点まで戻ってきた。

(2)林道終点から南ノ沢、南中峠、乳頭山を経て田浦へ

合流点の小広く開けた広場から、南尾根へ上がる踏み跡。

南尾根から相模湾方面へ尾根をたどると、仙元山(せんげんやま)へ至る。仙元山はバス停から山頂までは手頃なハイキングの山として知られる。

反対に顔を向ければ、南ノ沢(みなみのさわ)。

南ノ沢へ下りていく、踏み跡。

南ノ沢に下りると、対岸に踏み跡が見える。

沢を渡って、踏み跡に上がる。

南中峠(みなみなかとうげ)を目指して、奥へ、奥へ。

途中、沢に下りて横切っていく。対岸左奥に踏み跡の続きが見える。

対岸をゆく。

再び沢を渡り返し、対岸へ。

踏み跡の登山道に大木が板根の根を張る。

桜山(さくらやま)休憩所のあたり。ぽかっと空が開ける。

逗子市桜山という地名は、ちょっと聞いた感じでは新しくつけられたような響きだが、実際は江戸時代から続く字(あざ)の名である。

朽ちかけた、丸太のベンチ。

さらに奥へ行くと、踏み跡の右手に別の踏み跡が。

こちらも南尾根に上がる踏み跡。

南中峠へは、まっすぐに進む。

まっすぐに進むと、枝が覆いかぶさり行く手が荒れた感じになってきた。

どん詰まりの沢へ。風水害でかなり荒れている。

このあたりは地形図を携帯しなかった場合は、どう辿ればどの辺りに出られるといった地形に対する勘が働かないなら、踏み込まない方が無難。

濡れたらツルツル滑りそうな岩伝いに、這うように登っていく。

どん詰まりの急登。補助ロープが見える。崖をよじ登っていく。

南中峠(みなみなかとうげ)に到着。ここは登山道の十字路。左右から下がってきた尾根の鞍部(あんぶ)を乗越して(のっこして)反対へ降りるかたちの、典型的な峠の地形。

昔は小さな黄色い看板だった、道標。このときの代のものも、ずいぶんと朽ちてきた。

登ってきた道を背に、左手への登りは中尾根。こちらは細い尾根道を通って林道終点に下りることができる。林道終点から乳頭山(にゅうとうさん)までを結ぶ、比較的安全なルート。

ただ、私が使っている平成8年版1万分1地形図には登山道は記されていない(南中峠の表記もない)。最新版はどうかわからないが、トレッキングマップなどで補足しておきたい。

正面へは中ノ沢への急な下り。中ノ沢から登り返した馬頭観音の先は、沼間から東逗子駅方面、あるいは乳頭山へ続く尾根(北尾根)。

右手への登りは中尾根の続き。乳頭山へ至る。

背後が南ノ沢から登ってきた道。低山でありながら、深山のようだ。この状況下では、下りに使うことはお勧めできない。ここから林道終点へは中尾根を使うのがよさそうだ。

中尾根を登り、乳頭山へ。

登ったところから背後を振り返る。

岩混じりの尾根道。小刻みなアップダウンを繰り返す。

「ななめ十字路」と呼ばれるあたりの、道標。

道標のあたりで中ノ沢から登ってきた踏み跡が中尾根に合流する。

尾根筋でちょっと意外な花の一群を見つけた。

アヤメの仲間、シャガの花。暗く湿った沢筋とは正反対の、シャガにとってはそれほどよさそうでもない環境の下でけなげに咲いている。

それほど古くなさそうな、けもののフン。テンやハクビシンといった小型獣のものか。

両側がすとんと落ちた、やせ尾根。

静かな山歩き。

南中峠から歩いて、一つ目の鉄塔。

山を歩くと思うのだが、よくこんなところに鉄塔を建てたものだ。街なかでの鉄塔の建て替えを見たことがあるが、ここの場合は一体どこに仮の鉄塔を建てるのだろう。都市を支えるインフラの、そのまた縁の下を支える努力には頭が下がる。

先へ行く。

歩きやすいように、踏板が金網になったステップが付けられている。

二つ目の鉄塔を通過。

最後のひと登りで、乳頭山へ。中ほどに、田浦へ降りる道の道標が建っている。

乳頭山山頂のあとは、ここから田浦へ下りていく。

乳頭山(にゅうとうさん)山頂へ到着。地形図では標高205m、山名表記なしの山。

東面に大展望が開ける。ここは山域に降った雨を相模湾側と東京湾側に分ける分水嶺上の、ピークのひとつ。

分水嶺からは西の相模湾側に向けて北尾根、中尾根、南尾根が派生して延びていく。

分水嶺(葉山側から見れば東尾根)の北尾根分岐から馬頭観音を経て二子山に延びていく尾根が、北尾根。

乳頭山から上山口分岐を経て仙元山に延びていく尾根が、南尾根。

南北の尾根に挟まれた、乳頭山から南中峠を経て林道終点に下りる尾根が、中尾根。

それぞれの尾根からさらに枝尾根が派生し、複雑な地形をつくっている。

乳頭山は分水嶺(東尾根)のピークであると同時に中尾根、南尾根の起点でもあり、いわば尾根の交差点。

手書きの案内図。南中峠は六把峠ともいわれる。

横須賀市の公共基準点。

眼下に広がる、横須賀の青い海。

横須賀本港の在日米軍横須賀基地、長浦港の海上自衛隊横須賀基地、金沢八景からみなとみらいまでの、大パノラマ パノラマ拡大版

尾根の東側がすとんと落ちるような絶景。200m級の山とは思えない高度感、爽快感がいい。

「73」という番号が記された、原子力空母「ジョージ・ワシントン」。

世界最大級のニミッツ級空母のひとつで、全長333m・満載排水量およそ104,000t。

全10艦就役しているニミッツ級で唯一、米国外の横須賀を母港とする。

「463」という番号が記された、掃海母艦「うらが」。ヘリコプター甲板を持つ。

金沢八景方面の展望。

手前の超高層ビルは横浜金沢ハイテクセンター「テクノタワー」。上層に横浜テクノタワーホテルファミールが入る。

右の煙突は資源循環局金沢工場。奥に横浜ベイブリッジ。

みなとみらい・ランドマークタワー。

大展望を満喫した後は、乳頭山を後にして田浦へ。

山頂下の分岐から下りていく。

すぐに急勾配の崖地になる。

急傾斜の岩混じりの下り。黄黒のトラロープだけではなく、しっかりしたザイルの補助ロープが張られている。これはバランスを取るためのものであり、決して強く引っ張らないように。

両手も使って後ろ向きに足場を確かめながら確実に、いわゆる三点確保(両手両足のうちいずれか三つを常に地に付ける。三点支持)で下りていく。

いったん傾斜が緩む。行く先に案内板が見える。

再び急傾斜。

岩の表面を、木の根が這うように伸びている。ここも後ろ向きで確実に。

もしも初老の爺様集団(昔山岳部の猛者で鳴らした様子がありあり)がホイホイと降りていく様子に遭遇しても、こちらがアマチュアであるなら対抗意識など燃やさずにのんびりやり過ごしていきたい。

下りが苦手な場合は、JR田浦駅から登りルートとして利用するとよい。乳頭山からは南中峠を経由しそこから沢に下らずに中尾根を経て大山林道終点に下れば比較的明瞭なルートで尾根歩き・溪谷散策を楽しめる。

急傾斜地を抜けた。

横浜横須賀道路をまたぐ、田浦梅林への連絡橋。

横浜方面。

田浦緑地をゆく。

田浦梅の里の、展望台。

展望台からの「ジョージ・ワシントン」。

展望台からの「うらが」。

双耳峰の、乳頭山。この形が山名の由来となった。

田浦梅の里の、案内板。

田浦梅林を下りていく。

下りて道路に出たら、左へ。右へ行くと、田浦泉町の谷戸。谷戸の奥にはホタル公園がある。谷戸の最奥は、行き止まり。

京急のガード下をくぐる。

田浦泉町の谷戸を源流とする、高熊川。分水嶺を背に、東京湾側へ注ぐ。

商店の建つ角を、右折。

やがて国道16号に突き当たる。右折して、新田浦隧道を抜けていく。

さらに先へ進み、新吾妻隧道の手前で左折する横断歩道を渡る。

横断歩道を渡ってまっすぐ行くと、JR田浦駅。

駅前の案内板。梅の里で配布されているイラストマップと同じもの。

JR田浦駅。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。