三溪園の四季

三溪園〜盛夏

このページでは二十四節気「大暑」の頃の早朝観蓮会に出向き、茶店で観蓮会限定の朝粥を頂く。観蓮会のあとは内苑・外苑の庭園散歩へ。臨春閣の裏庭を歩き、旧燈明寺本堂の裏手に戦前の三溪園の痕跡、現在とはまた違った姿の名残りを探す。

※平成25年(2013)、平成26年(2014)の画像となります。

八月に入り、暦の上では間もなく立秋。本牧(ほんもく)神社の夏の例祭も間近。

和船に群がる、カモたち。

早朝観蓮会(かんれんかい)が催されていたが、着いたのは九時半。それでも充分に間に合った。

ハスのお花(蓮華。れんげ)の向こうに、観心橋と旧燈明寺本堂。さながら極楽浄土絵図。

翌年の観蓮会は、朝粥を目当てに早朝七時半過ぎに出向く。

薄桃色の、原始ハス。

八時前後、幾つもの大輪が花開いている。

園内の茶店にて早朝観蓮会の開催時のみ提供される、朝粥。

三重塔のふもとの休憩所で朝顔展も開催されていた、とある年。

その時は古建築公開もなく、人出も多くないのでのんびりと庭を見て回ることに。

建物内の人影は研究者か、メディア関係者だろうか。

臨春閣第二屋・琴棋書画(きんきしょが)の間の障壁画「琴棋書画図」。

第二屋の広縁から見る亭しゃ(木へんに射)。

亭しゃから臨春閣・第二屋。松や州浜が絵になる。

臨春閣・第三屋より。

臨春閣の裏庭へ。

ななこ垣に縁どられた、飛び石の園路伝いに。

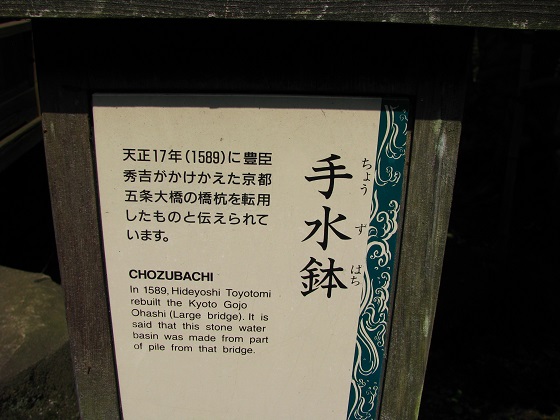

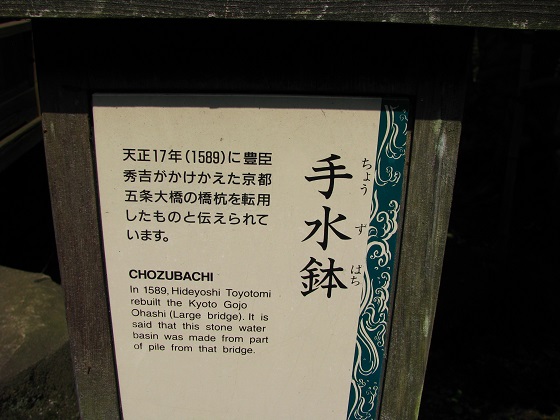

第二屋・住之江の間の裏庭におかれた、手水鉢。

建仁寺垣のついたての向こうは第一屋・瀟湘(しょうしょう)の間の裏庭。身代わり灯籠が置かれている。

竜安寺垣・木戸で仕切られた向こうは、三溪が晩年を過ごした白雲邸。

月華殿・天授院への小径。

水船。

石橋。

茶室の春草蘆へ。

露地(ろじ。茶室の庭)の腰掛待合(こしかけまちあい)。

視線の先は、四つ目垣ではなく背の低い金閣寺垣で仕切られており、その先に置かれている石棺がよく見えるようになっている。しばしの間、名石談義に花が咲きそう。

春草蘆へ。

春草蘆。正面の、光悦垣を伴った小さな茶室の部分がかつて九窓亭と呼ばれた。

ゆっくり鑑賞していたら、何か所も蚊に食われてしまった。

冷房の効いた三溪記念館でひと休み。竹の中庭。

記念館の前庭はかつての池を活かしている。

涼んだところで、外苑へ。

初音茶屋。傍らに、多数の穴が開いた大きな庭石。

寒霞橋(かんかばし)。傍らの石造物は、頭頂部を見ると石幢(せきどう。石塔)のようでもあるが、灯りをともす火袋(ひぶくろ)が見られるので石灯籠のようにも見える。

奥には旧矢箆原(やのはら)家住宅・旧東慶寺仏殿。

渓流に渡された、天然のままの石橋。

左手に林洞庵。右手の渓流沿いに石の祠。

内苑から外苑まで、さまざまな形の由緒ありげな石がさりげなく置かれている。

林洞庵と、奥に初音茶屋。

旧燈明寺本堂へ。

本堂の裏に、石段を伴った古い石垣が。あの石垣の上にはかつて、今は戦災で失われた皇大神宮が建っていた。

かつての鳥居の柱が、今も静かに横たわっている。

旧皇大神宮のパネル。

本堂正面の池。

奥に鶴翔閣(旧原邸)が見える。

観心橋(かんしんばし)。

橋の奥に、三溪園天満宮。

天満宮の位置には、かつて楠公社(なんこうしゃ)が建っていた。

観心橋からの大池。

木陰が心地よい。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。