���l�E�k�̐X

���l�s�k���i��A����j�ɍL����L��ȗ��R�A�悱�͂ܓ������Y�[���V�A�ɗאڂ���X�i�����R�K�[�f����т̐X�j�ƁA���ӂ̐X�i�����l�G�̐X�����A�~�c��A�V���s���̐X�A�O�ێs���̐X�j�ւȂ��铹���߂���B

4�D�V���s���̐X����O�ێs���̐X�A�~�c�J�ː��H����

�V���i�ɂ��͂�j�s���̐X����O�ہi�݂فj�s���̐X�ւƌq���ŕ����B�O�ێs���̐X�͎R�̎ΖʂɃX�M�E�q�m�L���A�т��ꂽ�X�B�������ƒJ���A�R�����c���ɑ���v�����i�[�h�̑������́A�U���H�Ƃ��Ă͎s���̐X�̒��ł͍ł������B�~�c�J�ˁi���߂���Ɓj���H���͉��l�����̃g���b�X�����B

���摜�͕���19�E2007�N5�������畽��25�E2013�N7�����܂Łi���R�K�[�f���̃I�[�v���O�j����ƂȂ�A�ꕔ�����ƈقȂ��Ă���܂��B

3�D�Y�[���V�A�אڂ̐X����~�c�J�ˁA�V���s���̐X�ւ͂�����B

�V���s���̐X�A���J�˂̍ʼn��̒J�˓c�B�����ɏオ��A�ւڂ��o���ցB

�V���s���̐X�ւڂ��o������A���Ȃ���Ɣ����`���ɎO�ێs���̐X�ւ̓��B

�E�֍s���A��������JR���l���\���s��i�Ƃ��������j�w�͂��������͂Ȃ��B

���ɐi�H���Ƃ��āA�O�ێs���̐X��ڎw���B

�ԓ��ɓ˂������������A�X�̊O���͑����B��������A�������ւ��̂܂ܒ��i�B���O���̐X�͉��l�n�p�̕~�n�B

�����u���w�Z�̕~�n���������肩��A�ق�̏����̎ԓ��H���������o�āA���m�p�a�̐���킫����X�։����Ă䂭�B

��J�˂̉��B

�J���ܑ̕��H���������Ԃ��āA�U���H�̓����ցB

�O�ێs���̐X�ē��}

��40�w�N�^�[���i100m�l���~40�j�Ƃ����L�������邱�ƂȂ���A���M���ׂ��͂��̎U���H�̕��G���B����Ȃ��Ɩ����Ă��܂����������A�Ƃ������オ�邩�����邩����Δ��������J���̂ǂ��炩�ɂ͏o����B

�R�т̒������c���Ɍ�������A�v�����i�[�h�̓��B�s���ɐ�����s���̐X�̒��ł��A�Œ��̃g���C���i��������9�q�j���ւ�B

�O�����{�A�N�����Ɗ������[���}�C�̂悤�ȉ肪�L�юn�߂��B

�O�ێs���̐X�̃V�_�͂��̎�ނ��悻100��B��ނ̖L�x���͎s���L���Ƃ̂��ƁB

�X�M�E�q�m�L�̒J�́A���ĂƂ��Ȃ�Ɨя��i��傤�j�ɓ���������O���[���̃V�_���т�����Ɛ�����B

�j�t����̂̂��̐X�́A�X�̐��C�i�t�B�g���`�b�h�j�Ɉ��X�ї��̍D�K�n�B

�ǂ��܂ōs���Ă��A�X�A�X�B

�������߂āA���߂������X�B

�V���J�V�ȂǁA�ǂ�����ƍ���L�t���̑�ɂ��A�Ƃ�����o��B

�o������A�~�肽��B

������Ƃ����R�����̋C���B

�U���H�͕��G�Ȃ̂ŁA�X�ъǗ���ƘH�ɂ�����������Ă��܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ������B

����������n���A���W�͊��Ƃ����Ɍ�����B

�ȑO�̎ʐ^�Ɣ�ׂĂ݂�B

�X�̔����ɂ́A�������B����g�삪�����A������A�����̂悤�Ȏ�B�����͋ߗׂ̐l�X�̌e���̏�ł�����Ԍ��̃V�[�Y���Ƃ��Ȃ�Ƒ����̐l�œ��키�B

�u�����イ����̍L��v���߂��ē����H�ƍ������邠���肩��A�����̂悤�������������͈�]���ĐX�����̑����ƂȂ�B

���߃��������H�́A�R���N���[�g���H�B���H�����ǂ�ƁA�~�c�J�ˁi���߂���Ɓj���H���̏�ɏo��B

�n�i�����̍炭�u�ɏo���B

�\���C���V�m���B

�~�c�J�ː��H���̉���B

�����H�͐��H���ƂȂ��āA��������B

����́A�J���B

��J�ˉ����́A���Ձi�̂ǂ��j�ȓ��B

�O�ە��B

�O�ێs���̐X�́A�s���W�J����u�s���̐X�v���Ƃ̒��ł͂��������ƂȂ鏺�a47�N�i1972�j�̊J���B�Ȃ��ł�30�w�N�^�[������悤�ȑ�K�͂̂��͎̂O�ۂ����߂Ăł������B�����A���̌�̓��̂�͌����ĕ�����ł͂Ȃ������B

�����̍s���̎��Ƃɑ���F���ƁA�����ł��鏊�L�n���s���̂��߂ɂƑ݂��o���X�я��L�҂̔F���Ƃ̊Ԃ̉��x���́A10�N�o�ߌ�̍ŏ��̍X�V���ɏ��L�ґ����X�V�����₵�X���ꎞ���ƂȂ鎖�ԂƂȂ��āA�\�ʉ������B���̂��������ƂȂ����͓̂����̈ꕔ���p�҂̂��܂�ɒႢ�������ł������B�����ł��邩�̔@���A�A�т���Ă����������蔍�����肵�ď�����A�אڂ���_�n�̔_�앨���r�炷�ȂǁA�S�������p�҂̑��݂͐X����鏊�L�ґ��́u�s���̂��߂Ɂv�Ƃ������`�x�[�V�������������������B

�Q�l�E�u��̋L�^2�㉺�E�݂ǂ�V���n��20���N�L�O�v

�����������l�s�ɂ�����u�s���̐X�v���Ƃ́A������]�̍�ł������B

���a20�N�i1945�j�̔s���A�œy�Ɖ��������{�͕����ւ̓�����ݏo�����A���l�s�Ɋւ��Ă͑��̑�s�s�ƈقȂ�s�s�̐S�����Ƃ������ׂ����s�X�n�E�`�p�̑唼���ǒn�I�ɂł͂Ȃ��L��I�E�p���I�ɐ�̌R�ɐڎ�����Ă��܂����B�|�c���|�c���Ɛڎ�����������n�߂邾���ł����a27�N�i1952�j��҂��˂Ȃ�Ȃ������B���̌��ʁA�P�ɐ�㕜���̃X�^�[�g���啝�ɒx�ꂽ�����łȂ��A�s�s�@�\��r���������s�X�n����ڎ��ɂ��y�n�����������ƎҁE���{�����X�ɗ��o�A�s�̍�����Ղ͐Ǝ㉻�����B

�����č��x�o�ϐ����ɕ��������̖c���ɂƂ��Ȃ����a30�N��ȍ~�A�����̓S�������ōx�O�u�˕��̑�n�J�����n�܂�B���a40�N����ɂ͓c���s�s���⍪�ݐ��ȂǐV�����J�ʁA��莑�{���ɂ��x�O�u�˕��̑�n�J���͔��Ԃ������Ă������B

�X�сE�_�n�ł������x�O�̑�n���ɔ������H�E�����E�w�Z�E���̑��������̖c��ȓs�s��Ր���������f�B�x���b�p�[�����Ăɉ����t����ꂽ�i�D�̎s�́A�ڎ�����҂��Ă������s�X�̐����E���W�̂��߂̍����ɂ������A�Βn�i�����j���m�ۂ��邽�߂̗\�Z�ǂ���ł͂Ȃ������B�u�s���̐X�v���Ƃ́A�����������ŏ��ł������̗Βn�������Ɋm�ۂ��邩�A�Ƃ��������N���A���邽�߂Ɏ��ꂽ��̉�����ł������B

���݂͂������Ďs���e���Łu�s���̐X�v���Ƃ͏����Ɉ炿�A�X�̗��p�҂͂��̉��b�ɂ��肪���������Ă���B�������A�����Ȃ�܂łɂ͍s���A�s���̈ӎ��������ɉ��߂Ă������̒������̂肪�������B

�u�s���̐X�v�͌����ł͂Ȃ��B���ԏ��L�n�����ӂŗ��p�ɋ�����Ă���ɉ߂��Ȃ��B�U��̂ł���X�Ƃ��Ă̋��菊�́A�ӊO�ƐƂ��B���p�҂̃���������Ȃ̂͌����Ɠ����ł͂��邪�A�u�s���̐X�v�́A�X�̑��ݎ��̂��J���ɂ�肠������Ǝ����Ă��܂����X�N���͂��ł���B�o�ϓI���v�����g�������ȂĎ��Ƃɋ��͂���Ă���l�X�̎v�����A���p�҂Ƃ��Ă͐S�ɗ��ߒu���Ă��������B

�O�ێs���̐X�o�X��́A�������炷���B���S���߃���w�s���AJR���l���E�s�c�n���S�O���[�����C�����R�w�s���̃o�X���o�Ă���B

�����̍Ō�ɓS���w�ɏo��悤�ɂ������ꍇ�́A�Y�[���V�A�����牺��Ă�����A�����܂ł̃��[�g�̋t�����ǂ��ĎO�ێs���̐X����V���s���̐X�։��ƁAJR���l���\���s��w�𗘗p�ł���B

�O�ێs���̐X�o�X�₩��~�c�o�X��̊ԂɁA�tࣖ��ȎR������B�����n�i�����͖���Ԃ点�邽�߂��낤���A���Ă���B���N��Ɋ��ҁB

2008�N�����B�܂��ɏt�A�R���B

�O�ێs���̐X�o�X�₩����h�E�߃���w���ʂɏ����s���ƁA��قǂ̐��H����������B

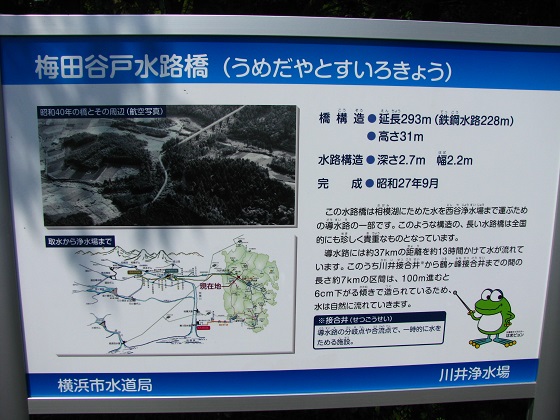

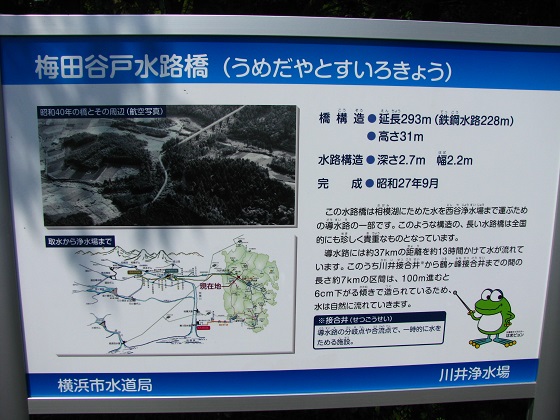

�����猩�グ��~�c�J�ː��H���i���߂���Ƃ����낫�傤�B�S��228���B���r�̍���20���B���a27�N�i1952�j�����j�B

���̋��͐���ƒ߃����z���r�i����j�����ԉ��l�������߃��������H��ɁA�O����g���b�X�����i�����̂₮��ŋ��������x���鋴�j�̂ЂƂB

���Ƃ̓�́A�������牺�����ɂ���߃������w�Z���̒߃������H���i�S��72m�j�ƁA�㗬���ɂ���A��t��c�n�����̑�ђJ�ː��H���i�����ʂ���Ƃ����낫�傤�B���Ȃ���̋��S�I�B�S��306m�j�B

������͒߃������w�Z���̒߃P�����H���B

�O�̃g���b�X�����̂Ȃ��ł͍ł����U��B

������͎�t��c�n�����ɉ˂����ђJ�ː��H���B

���ꂪ�ł�����B

���܂�ɂ�����Ȃ��߁A�S�̑��𑨂���̂ɋ�J����B

�����H���~�݂��ꂽ������������~�c�J�˂̈ƕ��i����ԁj�́A������293m�A�[����31m����B�[���ɂ��Ă͑�ђJ�˂�����[���B���̈ƕ����܂����悤�ɓS�����˂����Ă���B

�f�[�^�́u���l�����S�N�̕��݁v�i���a62�N�i1987�j���l�s�����ǔ��s�j���B

��������������̈Зe�́A���ē��{����ւ�����͎����Ă��܂���JR�R�A�{���E�]���S���i���܂�ׂĂ����傤�B���Ɍ��������i���݂��傤�B�����Z���j�j�ɂ�������B������̐Ԃɑ��Ă�����͗ƐF�����Ⴆ�ǁA�܂�Ń~�j�`���A�ł̂悤�B���������Z�ό�����E�]���S���̗��j�̃y�[�W�i�O���T�C�g�j�B

���R�~���j�e�B�L��̍��䂩��A�O�ێs���̐X����]�ށB

���̐�A�����H�͐�قǕ������O�ێs���̐X�̔������番����āA��ђJ�˂̈ƕ����ђJ�ː��H���ł܂����Ő���������B

���Α��́A�Y�[���V�A�ɐB�]�[���i����J�j�B�Ƃ�����b�̐������������B�����H�͂��̘e���ăY�[���V�A���c�f���A�ӂ邳�Ɣ���������߃����z���r�������B

�����H���̐��́A�����킸���̊ɂ₩�ȌX��߃����������ꉺ���Ă䂭�B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B