���[�����O��E�����여��

�ߘa���N�i2019�j9�����{�A���O��E������i��Â�����B�����x���j����̗ѓ��E�o�R�������ǂ��Đ_�ސ쌧�R�k���i��܂����܂��j����R�����R���Α��ւƕ����B

����22�N�i2010�j�̑䕗�ɂ������̑����Œ��炭�̊Ԓʍs�~�߂ƂȂ��Ă������m�؊����E��I����ѓ��ł��������A����30�N�i2018�j�̏H�ɂ悤�₭���������B

���������łɂ͐���Ƃ��ĖK���������������̑�I�i�������ȁB��I�̑�j�ցA���C���R�����ɂ��w�肳��Ă���ѓ������ǂ��Č������B��I�̑ꂩ���͐ؒʓ��i����ǂ����Ƃ����A1051m�B�b�����������j���z���ĎR���E����i�Ђ�́j�։���B

���O��E�����여���߂���

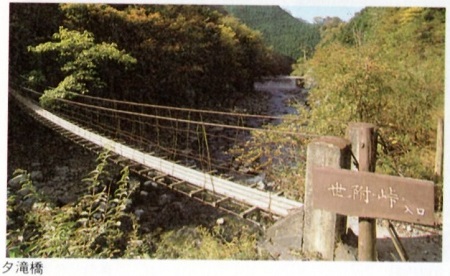

���O��E������̗ѓ�����b�����������E�ؒʓ����z���ĎR���E����ցB�����여��̗ѓ�����������A�������B�Ȃ��ł��O��L���̗��������i�e�E�[���O���̐��ʂ��ւ鐢����I�Ȃǂ����ǂ���B

���T�K�L�̋L�q�͗ߘa���N�i2019�j9����{�ɖ[���E�O�Y���ӂɋ����ɂ����Q�������炵���䕗15������5����̂��̂ł��邪�A10�����{�ɂ͏x���b�M�z�E�֓��E���k�ɍ��J�ɂ��r��Ȕ�Q�������炵���䕗19�����P�������B�_�ސ쌧�����̔����E�O����傫����Ђ��Ă���A�ѓ��͍Ăђʍs�~�߂ƂȂ����B���݂̏ɂ��Ă��_�ސ쌧���R���ۑS�Z���^�[�i�O�������N�j�����Ȃ���̎R�ɓo�肽�������R�����������Ŋm�F���B

���c�}���V���c�w���E�x�m�}�Ó�o�X�u���O��r�W�^�[�Z���^�[�s�v�̎n���ɏ�ԁA�����o�X��i�W��337m�j�ցB�����͒�8��15������A�C����25�x�B

�o�X��t�߂���U��Ԃ茩��Β����́A�_���̒O��ɉ˂���i���B

�����o�X�₩��Q�[�g�܂ł͕W���R�[�X�^�C����1���ԁB�Q�[�g���琢����I�܂ł�2����10���B������I����ؒʓ��܂ł�2���ԁB�ؒʓ�����R���Ε���o�X��܂ł�50���B���v6���ԁi�x�e���ԓ��������j�قǂ̎R�����ƂȂ�B

�o�X�₩������n�߂Ă����A�������悻500m�̗���詓����Ă����B

�g���l���o���ɉ˂���g���X���͒�q�B������͒�q��̑ꂪ�ڎ��ł���炵�����A�悭�킩��Ȃ������B

�r���B

���ɐ����勴����B

�u�]���̔�v�B�T��ɂ́u���_�l�v�̔�Ɓu�����S���ՔO�����˂̒n�v�̔�B

�u�]���̔�v�̌���͏��a49�N�i1974�j�B���Ă��̒n�ɑ��݂������������㐢�ɓ`���邽�߂Ɍ��肳�ꂽ�B�����ď��a53�N�i1978�j�A�O�ۃ_���̊����ɂ�萢�����͐��v����B

�u�����S���ՔO���v�͂��悻600�N�O��肱�̒n�ɂčs���Ă����Ɠ`�������A����Ȑ����p�����O���M�B���̖��`�����������Ɏw�肳��Ă���B�n��̔\�����ɂčs���Ă����Ƃ������A�����n�悪���v�������݂ł͓������R�k�����̌����n��ɂ������ړ]���đ������Ă���B

���m���猩���낷�A���m��̑�B

�p�̗ǂ����e�B������10m�]�肩�B�u���m��v�̎��Ƃ́A���Ă��̒n�ɂ������\�����̂��ƁB

��⋴�B

��⋴���猩���낷�A����̑�B

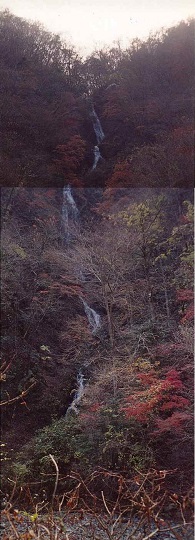

������͒i�e�ɂȂ��Ă���B��ǂɉB�ꂽ��i�̑ꂩ�牺�i�̑�܂ŁA2�A30m�͂��肻���B

�~�c�o�x�i834m�j�̓o�R���B�n���@�n�}�ɂ͓o�R���i�j���j�̋L�ڂ͂Ȃ��u�R�ƍ����n�}�i2012�N�Łj�v�ɂ��o�R���̋L�ڂ͂Ȃ��A������o���G�[�V�������[�g�i�n�`�}�̓ǐ}���K�g�̃��[�g�j�ƂȂ�B���ɂ��т��鐢�������R�i��Â������܁B1018m�j�ƕ����ēo��A���Ȃ�}�j�A�b�N�ȃ��[�g�B

�����싴����B

�������L�����v�Z���^�[�̃g�C���B�L�����v��̉c�Ƃ͏I�������悤�����g�C���͗��p�ł����B

�R���Ɍ���������̐ՁB

�����O�B

�Q�[�g�B�Q�[�g�ɂ́u�N�}�o�v���Ӂv�̒��莆�B�Q�[�g�̘e���Ă����B

�����ŃN�}�悯��̑���Ɏ����Ă����암������U�b�N�ɒ݂邵�A�_�u���X�g�b�N�̃g���b�L���O�|�[�����������Đ�ւƐi�ށB�����͌ߑO9��������B

������i��Â�����j����̐��n�}�B

�����i�͓���j�̎x���ł��鐢����̗���͍L���B���n�͖{�J����k�Ɏ}�����ꂵ�l���ہi�������܂�B1293m�j�̐���������������Ƃ���喔��A�ԒގR�i�����邵��܁B1348m�j�̐���������������Ƃ���{�J�̐��m�ؑ�A���w�R�i����������܁B1174m�j�̓���������������Ƃ����I��A�S�C�m���i�Ă��ۂ����̂����܁B1291m�j�̓���������������Ƃ���y��ɕ������B

���̂�����͌k���ނ���̐l�X�A��o��̓o�R�҂���ȓ��R�҂ƂȂ邪�A�Ő������̓o�R�҂͋ɂ߂ď��Ȃ��R��B�o�R�n�}�ɂ��Ő���̓o�R���̋L�ڂ͂قƂ�ǂȂ��B������̌�����͐j�t���̐A�ђn�ƂȂ������L�т��啔�����߁A���̒O���R��������A���̕x�m�����ɓ����������̊Ԃ߂�悤�Ɍ����O���R���R�����Ɏw�肳��Ă���B

���B�����Ő�����{�J�Ƒ喔�����B

���݂͐���{�J�����ɐ��m�ؑ��ѓ����ʂ��Ă��邪�A���̐̂��̒n�ɂ̓g���b�R�̐X�ыO������H���i�喔���A���m�ؐ��j�ʂ��Ă����B�؍ނ̔��o��S���������̋O���͏��a41�N�i1966�j�ɓP������Ă���B

�Q�l�u�O�́v����K����

�Â����W�Ɂu�[�ꋴ200m�v�Ƃ���B�݂苴�̗[�ꋴ�͕���22�N�i2010�j�̑䕗�ɂ��W�����J�ŗ�����Ă��܂��A�����̂߂ǂ͗����Ă��Ȃ��B

�[�ꋴ�̑b�ΐՂ炵���R���N���[�g���c���Ă���B

�Ί݁B

�悭����ƃR���N���[�g�̏����Ȏx�����c���Ă���B

�摜�o�T�u�܊��T�K��܂Ȃ܌v�i����4�E1992�N�@�_�ސ쌧��敔�������������s�j

���̋��͐���������s�V�R�i�ӂ낤����B928m�j�֓o��o�R���̓����������B20�N�قǑO�A��������s�V�R�ɓo���ĎR�s��i�O��̓쑤�j�ɉ��R�������Ƃ�����B

����ł͑Ί݂ɓn�����Ƃ��Ă��o�R���͕����E���f������s�͍���ł��낤�B

�삪�E�ɃJ�[�u���č����i�E�݁E������B�����Ɍ������ĉE�݁j���珬���ȑ��̑��������O�ӂ�B

��O�̑Ί݂ɖڂ����ƁA�[�ꂪ���ꗎ���Ă���B

�ς��ƌ��Ŋe�i��10�`20m���炢�͂��肻���Ȍܒi�Ȃ����Z�i�̒i�e�B�n���@�n�`�}���琄���������A���̗����͍��v��100m�قǂ͂��낤���B�ѓ�����C�y�Ɍ������Ƃ��Ă͒O��S�R�ł����w�̗������ւ�B

�ӏH�̗[��B

����15�N�i2003�j12���̎R�s���B

�[�����ɂ��āA��ւƐi�ށB

�R����̐Ղ�����ċς��A�ѓ������������B�R�ɂ͗��Ζh�~�l�b�g���|�����Ă���B

����������͐��O��ł悭������Ƃ����Ήp�M�Ί�i�������������傭����j���B

��̐��͓����ʂ����G�������h�O���[���B

�ܓ��قǑO�ɓ����p���c�f���O�Y�E�[���ɑ��Q�������炵���䕗�̉e���Ńo�X�ԑ����猩��O�ۃ_�������͓̉���͑����Ă������A�����܂ŗ���Ɠ��������߂��Ă���B

�E�݁i������B�����Ɍ������ĉE�̊݁j�ɂ̓R���N���[�g�u���b�N�̌�݂��j�ꂽ�ՁB

���܂ŗ����B

�㗬���̗������ꕔ�j�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���B

����n��Ɓu���q�ЗL�сv�̊ŔB

��ւƐi��ł����ƁA�����ɂ�������̐ՁB

����ł���̓G�������h�O���[�����������B�����ۂ��⏰���������O��E����쐅�n�̒J�Ȃ�ł́B�g�t�̋G�߂��܂��i�ʂ��낤�B

�ѓ��������������f���������̑���������Ă����̂�����A���Ԃ�������B

�Ί݂̍��݂ɂ͒n������N��������̐ՁB

�y���Ɉ��ݍ��܂ꂸ�ɁA�������p���Ƃǂ߂���B

�R�S�����̎�O�A�p����������B

���̔p���͖{�B�����i�����q�z�[���f�B���O�X�j�̋l�������������B

�Q�l�u���O���b�v�n���X�E�V���g���e��

�R�S�����B

�����牺�����������낷�B

������㗬���B��͈�w�A�����Đ[���k�J�̗l����悵�Ă���B

��i��ł����ƁA�܂����Ă�����n�ՁB

�y������̐Ղ����܂����B

���̂悤�ɂЂ��Ⴐ���K�[�h���[���B

�K�т����K�[�h���[���Ɏc��A�L�͌����̖��B

���̖T��ɔӉẲԁA�ʎ��z�ԁi�^�}�A�W�T�C�j���炢�Ă����B������11��5���A�W�����悻500m�B�C����22�x�B

���L�т̈ē��B

���̂����肩���͍��L�т̃G���A�ƂȂ�B

�K�[�h���[���Ɏc����R���A�[�����̖����߂��Ă����ƁA�����d�́u���m�ؑ�搅�������v�̓��W�������Ă���B�����܂łɂ��u����r���������v�u������r���������v�u������T�C�t�H�������v�Ƃ��������W�������Ă����B

�����Ŏ搅���ꂽ�����ǂ��̐��͔��d���ɋ�������Ă���̂��n���@�n�}�Ŋm�F���Ă݂�ƁA�喔��_�����o�R���ĒO��ΔȂ̗������d���ɗ��Ƃ��Ă��鐅�̂悤���B

�ѓ��̕����H���͌��݂������Ă���B

���m�؋��ɓ����B�����͐��߁B

���ėыƂ�����������A���m�͑喔��̒n�����ƕ��Ԗ؍ޔ��o�̋��_�������B

���a30�N�ゲ��܂ł͓o�R�҂��K�\�����@�֎ԂɌ������ꂽ�g���b�R�ɕ֏悳���Ă��炤���Ƃ��x�X�������悤���B����K�����u�O�́v�A�n���X�E�V���g���e���u���O���b�v�A�A�ؒm�i���u���Ȃ���̓��v���ɂ͂����������L�q���݂���B

�����܂Ő�������10�q���܂���ʐ^���B��Ȃ�������Ă����B�W���R�[�X�^�C����3���ԂȂ̂�45���قǗ]�v�ɂ������Ă���B

��������ؒʓ����ʂɐi�ނƁA10�����炸�ő�I�̑�ւ̍~����B

�~����ɂ͈ē��̕W���������Ă���B

�W���̂����悩��A�}�Ζʂ�����Ă����B

�W�O�U�O�̋}�ΖʁB

����Ă�������A�|�c���Ƒł��̂Ă�ꂽ���ԁB

���̐��Ԃ͐��m�̐��ޏ��ɓd�͂𑗂������d���̐Ղ��Ƃ����B������悵�Ă����ł��낤�A�݂肵���̐��m���Â���B

�Q�l�u���O���b�v

��I�̑�ցB

��ꂪ���悢�悻�̑S�e���������B

�����̑�I�A����30m�B���O��ł͑�̂��Ƃ��u�I�v�ƌĂԃP�[�X�������B

�O���̐��ʂ��ւ��I�B�K�ꂽ���̓��͑䕗�̌ܓ���B���̐��ʂ́A����҂����|����B���̎��ӂ͔��������߁A���̒�Ƀh�[�b�Ƃ��������������B

����15�N�i2003�j���~�̑�I�B���ʂ̌���G�߂ɂ����Ă��A�O���Ƃ�搂��邻�̐��ʂ͂������鐊���������Ȃ��B

�Ƃ͂����A��͂�䕗����̑�I�͑��̊ԁA�L�t���̐��X���������тɈ�܂�Ă��������̎p���S�点��B

�Q�l�u�X�эĐ��@������ޖL�������v�_�ސ�V����

�����ƂȂ��ĉ���䂭��B

�����g�ł��ӁB

��I�ő�x�e�����A�ߌ�1���߂��ؒʓ��Ɍ����ďo���B

�ؒʓ�����R���։��R�����ꍇ�A�R���Ε���o�X�₩���a����ʂɒ��ʂ���H���o�X�͂Ȃ��B�r���̈����u�o�X�^�[�~�i���Ō�a��w�s���ɏ�芷���邱�ƂɂȂ�B

�Ȃ��V���c�w�ɖ߂�̂ł���Α�I�Ő܂�Ԃ��Đ����܂Ŗ߂�ق����A�A��̃o�X�̕ւ͗������ǂ��B�㗬�̒��쉷��ɂ͓��A�艷��u�ԂȂ̓��v������B

�Ζʂ�o��ѓ��܂Ŗ߂�r���A�����ς��������̌͂�}�Ɉ����������ăg���b�L���O�|�[���̂˂����ݎ��o�X�P�b�g�������Ă��܂������ƂɋC�t���B����ĂĖ߂��ĒT�����ƂŎ��Ԃ�15���قǃ��X���Ă��܂����B�o�X�P�b�g�̂˂����݂̊ɂ݂ɂ͋C��t���Ă����Ȃ��ƁA�v��ʂƂ���Ŏ��Ԃʂɂ��Ă��܂��B

�ѓ����猩���낷��I�̑�B

�ؒʑɓ����B������14���B�W��740m�A�C����20�x�B

�R�[�X�^�C���͂�������ؒʓ��܂�1���ԁB�ؒʓ�����R���Ε���o�X��܂�50���B

���삩�爮���u�܂ł͎R���Ύ���o�X�i�ӂ������j�̍ŏI��15��53���B���Ȃ�]�T������������ł����܂ł������ׂĂ��Ȃ��������A�M���M���̎��ԂɂȂ��Ă��܂�������Əł�B

�i�Ȃ��R���Ε��삩�爮���u��ʂ�H���o�X�͎R���Ε��씭�x�m�R�w�s��16��15���A19��22���i�ŏI�j�ƂȂ��Ă����B�R���ŏł�Ȃ����߂ɂ����O�̉����ׂ͂����ƓO�ꂵ�Ă����������ǂ������j

���W�̒����o���o���Ƃ������ꗧ���Ă���B����̓N�}�ɂ��ꂽ�Ղ��B

�������炭�ѓ��������B

�����̐ՁB

�ѓ��I�_�B������14��35���B���̐�͓o�R���ƂȂ�B�ؒʓ��܂ł͂���1�q�B

�ؒʓ����ʂ֏�������i�ނƁA�ؒʓ�0.8�q�̓��W�������Ă���B���̐�͐ؒʓ��܂œ��W�͂Ȃ��B

�ڈ�͐ԃe�[�v�̂݁B�����������ł́u�R�ƍ����n�}�v�Ȃǂ̓o�R�n�}�͑�܂��߂��Ă��܂���ɗ����Ȃ��B

�{���Ȃ�n���@�n�`�}�Ŋm�F���Ȃ�������̂��]�܂����Ƃ��낾�����ԓI�ȗ]�T���Ȃ������̂Ŏ��͂������ƌ��n���A�܂�Ԃ��Ȃ���o���Ă�������������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���i�ށB

�n�C�L���O�Őe���܂�Ă���u���C���R�����v�̃��[�g�����A���������R��������̂Œn���@�n�`�}�͗p�ӂ��Ă��������������B��ɎR�������S�҂͐^�������ɓ˂��i��œ�����������ɓ˂�����ł��܂��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�̂Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���B

�R���̓��ݐՂ�˂��i��ł����B

�R�d���̍�Ɠ��̂悤�ȎR�����������30���قǂŁA�ؒʓ��i����ǂ����Ƃ����B1051m�j�ɓ����B������15���B���ɂ��~��o�������ȓܓV�ɂȂ��Ă��܂����B���Ԃ������Ă���A�ǂ����߂͂Ȃ����ƒT���Ă���]�T�͂Ȃ��B

���̓��͍b����������������z���Ă������B

�Ȃ��b���������������ǂ�ƍ��w�R�i����������܁B1174m�j�ւ�30���قǁB�O���R���ʂ�1���Ԃقǐi�ނƓS�C�m���i�Ă��ۂ����̂����܁B1291m�j�B���̎R���͂�������x�m�R�ƎR���̑�W�]�����炵���B

�S�C�m������̕x�m�R�ƎR���B�@�g��摜

����12�N�i2000�j9���̎R�s�L�^���B

���Ȃ݂ɓ����̎R�s�L�^�ɂ͍��w�R�́u�W�]�_���v�ƋL���Ă������B���݂͎R������̓W�]����������m�ۂ���Ă���͗l�B

�����ɕ���i�Ђ�́j�։����Ă����Ɠ�҂̓��B�E��͓��Ƃ������́A��J�Ō@�ꂽ�����̐Ղ̂悤�ɂ�������B

�n�`�}���`�F�b�N���č��։���Ă����B

�ӉĂ��珉�H�ɂ����ẲԁA�g���J�u�g���炢�Ă����̂ňꖇ�B

�O���E���h���ڂɓ����Ă����B

�O���E���h�����̓������͕���̍����܂ň꒼���B���J���ς���Ă������A�債���J�ł͂Ȃ��B

�R���Ε���Ƃ����A�e�j�X���h�̃��b�J�Ƃ��Ēm����B������ɂ�������ɂ��e�j�X�R�[�g���L�����Ă���B

����413���E�R���Ε���o�X��ɓ����B������15��40���߂��B�z�肵�Ă���������{����15��43���̓��u�i�ǂ����j���w�Z�������u�i�����Ђ������j�s�ɊԂɍ������B

����o�X��̓��[�^���[�ɂȂ��Ă���A�����u���ʁi��ʉE�����j�̃o�X�������Œ�Ԃ������[�^���[�ɓ����Ă���B

���Ԃɗ]�T������̂ł���A���삩��20���قǕ����ƎR���Ή���u�Ί��i�������j�̓��v������B�����ƑO���č⓻�i���������Ƃ����j����O���R�ŁE�b�������������c����������ɗ��p�������Ƃ����邪�A�������Ȃ��Ȃ������B�V�C���ǂ���ΐؒʓ����獂�w�R�ɉ���ĐΊ��̓��։���̂��悢��������Ȃ��B

���삩��o�X��10�����炸�ň����u�o�X�^�[�~�i���B��a��w�s���͂����ŏ�芷���B

���������Α�����a��w���ʂ̂�B���̃o�X��16��13�����A�҂����Ԃ�30���قǁB

�o�X��҂��Ă���ƁA�R���̐������p�o�X�uKABA�v���߂��Ă����B�������ɎR���͏W�q�͂̍����ό��n���B

�_�C���̎������猋�\�x��Ĉ����u���o�������o�X���������A�w�ɒ������ɂ͂قڒx������߂�17���߂���JR��a��w�i�x�m�R���j�ɓ����B

�V�C������Ă��܂��w�O����̗[���̕x�m�R���L���C�ɎB�邱�Ƃ��ł������ɂȂ������̂ŁA���̂܂܃z�[���������A�r�ɏA���B

��a��w���珼�c�w�܂ł�30���]��B��a�����JR���C�̊NJ������A���w�Ƃ��֓��̌�ʌnIC�J�[�h�iSuica�APASMO�j�����p�ł���悤�ɂȂ����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B