よこはま動物園ズーラシアでウォーク

3.ズーラシア「アフリカの熱帯雨林」「アフリカのサバンナ」から北門

2.「オセアニアの草原」「中央アジアの高地」「日本の山里」「アマゾンの密林」はこちら。

「アマゾンの密林」「わくわく広場」を抜けた先に架かる橋を渡ると、「アフリカの熱帯雨林」ゾーン。時刻は13時ごろ。

このゾーンは丘陵の小さな丘の連なりが平らに造成されて現れた。

なお正門方面からは「正門」隣りの「噴水口」から「みんなのはらっぱ」「ころころ広場」「風の丘」を抜けていくと、ここまでのショートカット(近道)となる。

まずは、アフリカタテガミヤマアラシ。

餌を食べている。

顔がちょっと見えた。

続いて、オカピ。

ズーラシア一番のスター、オカピ。キリンの仲間であることの特徴は、オスのおでこあたりに短い角として現れている。

日本で初めてとなるオカピがここズーラシアにやって来てから、かれこれ20年の歳月が過ぎた。開園当時のオカピは「中央アジアの高地」に仮住まいだった。

オカピの室内展示場、ジャングルキャンプへ。

短い角がないのはメス。

ニシムラサキエボシドリ。西アフリカ・ギニア湾周辺に生息する。

アカカワイノシシ舎。

「チンパンジーの森」へ。

チンパンジーの森。

「アフリカのサバンナ」へ。

チンパンジーの森を裏から。

橋を渡ると「サバンナの遊び場」。

この先は平成21年(2009)に「開国博Y150・ヒルサイドエリア」として暫定的に整備された地区。Y150の終了後はバードハウス〜バードショー広場が整備されて先行公開される。平成27年(2015)の草原エリア完成によりズーラシアは「アフリカのサバンナ」ゾーンまで拡大、全面公開となった。

「開国博Y150」パンフレットより。赤文字の加工はサイト管理者。

「Y150ヒルサイドエリア」を訪れたことのある人には「ああ、ここはあれだったか」と、ちょっとだけ懐かしい案内図。あれから早10年が経過した。

「アフリカのサバンナ」周回路。左へ行くとカフェテリアの「サバンナテラス」。右の北門方面をゆく。

アビシニアコロブス。

アフリカンバードハウスへ。

ミジサイチョウ。

フサホロホロチョウ。

ライラックニシブッポウソウ。

綺麗な色だ。

アフリカンヴィレッジ。このあたりは様々な動物たちとのふれあい体験のエリア。

ピグミーゴート。ふれあいタイムもあり。

ヒトコブラクダ。ライドを体験できる。

バードショー広場。

北門の広場に到着。時刻は13時40分ごろ。

草原エリアへ。草原を時計回りに一周する。

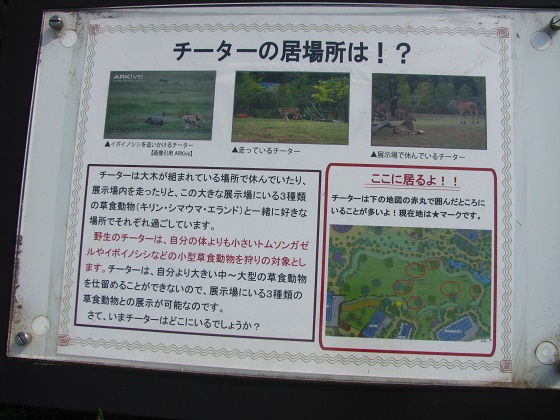

ズーラシアの目玉の一つである、サバンナを再現したキリン、シマウマ、エランド、チーターの四種混合展示。

キリンにシマウマ。

キリンにエランド。

クロサイ。

サバンナの西側に設けられた「ビューポイント」のエリアは動物たちとの距離が近い。

チーター展示場。

やっぱりネコ科。

サバンナを見つめる。

ミーアキャット展示場。

ミーアキャットといえば・・・。

これ。

「ビューポイント」は幾つか設けられている。

サバンナの混合展示はズーラシアの目玉。しかし今回はチーターの姿をサバンナで見つけられなかった。

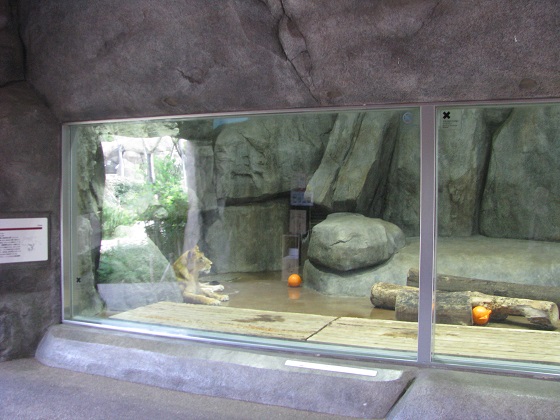

ライオン舎。

ケープハイラックス舎。

こんな姿でいて鳴き声が結構デカい。

再び北門の広場。

リカオン舎。

「ハイエナじゃないよ、リカオンだよ」だそうだ。

こんなにも近い。

北門入口。時刻は14時40分ごろ。

こちらが開門されるのは土日祝日と混雑時のみ。開門日には一部路線バス終点も正門から北門まで延長される。但し北門バス停は降車専用であり乗車はできないので、帰路の路線バスに乗車するには正門バスロータリーまで歩いていくか園内バス(有料)で北門から正門まで戻ることになる。

北門に隣接する「里山ガーデン」のガーデンフェスタは春秋のみ開催される。

里山ガーデンフェスタ開催期間中の今回は里山ガーデン正面入口広場へ向かい、里山ガーデン正面入口バスのりばとズーラシア正門バスロータリーとを結ぶシャトルバス(無料)を利用することにする。

シャトルバスの待ち時間に、春の大花壇をひと回り。