��R���V�`�ɐ������������R������A��R�\�Q����

����30�N�i2018�j1�����{�A��R�i1252m�j�����̌�����i765m�j�ɓo��B���[�̈ɐ����E�����n�悩���R�������g���o�[�X�i���f�j����[�̑�R�n������Q������O�̒����ւƕ����ČÙ��A��������Ă����B

2�D���������R�����E������A��R���v���_�Љ���

�ɐ����s���������R�E������ցB������̉��A������̔����ォ��͋�C�����~�̌ߑO���ɂ͈ɓ������̂��Ȃ艓���܂ł�������B�����䂩�牺�Ђ܂ł͊ό��n���ɍ��킹�ēo�R���̐������i�B���Дq�a�͑s��ȎГa�B�q�a�����ł͌�_���E��R���������ނ��Ƃ��o����B

1�D�莛�A�Ή_���A�莛���m�@�͂�����B

�ɐ����s�����i�����͂炵 �ЂȂ��j�n�悩�猩����i�݂͂炵�����B765m�j�E��R�R���i1252m�j�ւ̓o�R���B�����ӂꂠ���w�K�Z���^�[�̎�O����R���ɓ���B

�����͌ߑO11��������ƑO�B�����ŕW�����悻310m�B�o�X�I�_�u������t�i�ЂȂ��₭���j�v�o�X�₩��͗ѓ���150m�قǓo���Ă����B���������������Ȃ���o�X�₩��o�R���܂ł̃R�[�X�^�C����40���B

�ѓ����V���[�g�J�b�g����o�R����o���Ă����B

�Ăїѓ��ɏo��B�W�����悻400m�B�������̊K�i�����B

�ۖ̓y�����{���ꂽ�Ώ�̓������炭�̊ԑ����B

��̃S���S�������u��\��ȁi�����イ���܂���j�v�B

�Â�܂�̓o�R�������x���܂�Ԃ��Ȃ���فX�Ɠo���Ă����B

����ɓ����B�W�����悻690m�B

�n�����������Ă���B�����`���ɉ��R���Ă����l��������t���ʂւ̓����ԈႦ�Ȃ��悤�A�������肵���w���W�������Ă���B

�u���ܘY�n���v�ƌĂ�Ă���傫�Ȃ��n�����܁B

��R�R�����ʂցB

�Ȃ��炩�Ȕ����������炭�����B

�₪�ē��͊ɂ₩�ȏ��ɁB

�������ʂ̒��߂��ƂĂ������B�E����_�R�i���݂�܁j�A��P�x�A��q�R�i�ӂ�����܁j�Ɗ���̃R�u�����N���锠���A�R�B

�������͓�B�E��ɐ^�߁i�܂ȂÂ�j��������ɓ������A�����i�͂��܁j�B����ɂ͈ɓ��哇��������B

���̓��͏������悭�A�ɓ��哇�̉E��ɂ͕W���̔�r�I���������i�Ƃ��܁A�C��508m�B���悻101�q�j�A���̔w��E���ɂ͗֊s���͂����肵�Ȃ����̂̂����炭�V���i�ɂ����܁j���������i�����˂��܁j���d�Ȃ��Č����Ă���B

�����Ă���ɉE��ɂ͂Ђ���Ƃ���Ɛ_�Ó��i�����Â��܁A�C��572m�B���悻135�q�j��������Ȃ����e�������Ă���B�@�g���

���߂���A������ɓ����B�W��765m�B�C����4�x�B

�����܂œ�����t�o�X�₩��̕W�����͂��悻610m�B���ꂾ���ł�������Ƃ����o�R�B

�����āA�����܂�̌������ɂ��т����R�R���B������t�o�X�₩��R���i1252m�j�܂œo��Ƃ�����A�W�����͂��悻1100m�B�P�[�u���J�[���p�ɂ�鉺�Ђ̓o�R���i�W��700m�j����łȂ���A��R�Ƃ����ǂ��W������1,000m���y�������Z�p�ʂ͂Ƃ������̗͓I�E�r�͓I�ɂ͌��\�n�[�h�ȍs���ƂȂ�B

�悭���ɂ���u��R�̓n�C�L���O�̎R��������v����v�Ƃ������́A���̎�̎��͂��ʼn߂��Ď���Ă͂����Ȃ��B���̎傪2500m�����E�W����1500m�O��̎R������l�������肷��ƁA���̐���^�Ɏ����S�ҁE�����҂͑����u����Ȃ͂��ł͂Ȃ������v�ƂȂ�Ǝv���B

����̎R�e��������A��R�O��R�i������܂݂݂˂���B935m�j�B������͑��������A��q�A����i������j�̘A������n���Ҍ����̎R�B

�����䂩��Y�[���ł����ƈ�����X�J�C�c���[�B�����ɂ��Ă��悻60�q�A�悭����������B������~����̓��Ȃ�ł́B

�����䂩��̓����h�}�[�N�^���[���ʂ͗��ɎՂ��Č����Ȃ��悤���B

������Ɖ��Ёi��������j�����Ԓ������[�g�ցB�����͓o�R�҂݂̂Ȃ炸���Ђ܂ŃP�[�u���J�[�œo���Ă����ό��q�ɂ�������Ă���B

���̃g���o�[�X�i�R�����f�j���[�g�͗��Α����n�сB�ߔN�̑�R�͊ό��q�̏W�q�ɂ��͂����Ă��邽�߁A���S�m�ۂ̂��߂̖h��l�b�g�̐ݒu�ȂǍH���������ōs���Ă���B

���̕ӂ�ɂ͂܂��h��l�b�g�������Ȃ��B

�R���͊ό��q�̑��������܂Ȃ��悤�A��������ƃ��[�v������ꂽ�B

�������肵������̎V���B

���Ă̊ۖ�g�V���̎c�[�����Ɍ�����B���̂�����͘H���̕��������댯���������B���̂܂܂ł͊ό��q�͕|���ĕ����Ȃ����낤�B

�h��l�b�g���������Ă��邠���������Ă��邻���痎���������B

�]���藎����������t�̏���u�K�T�b�A�U�b�A�U�b�v�Ɗ��藎���u�S�b�v�ƃl�b�g�ɏՓ˂���݂����B�m���Ɋ댯���B���Ȃ�̃X�s�[�h���łĂ���̂œ�������Ζ��ɂ�����邵�A�����悤�Ƃ��ĉI舂ɐg���悶��o�����X������Ċ���������댯������B

�R���̘e�A�Βi�𐔒i�o��ƃ��~�̑�̉��ɃX�M�̑�����т��Ă���B

�䕼�i���ւ��j��������������A��_�B��R�ɂ͐M�̎R�Ƃ��Ă̒������j������B

�ό��q�̂��߂̐������i��ł���Ƃ͂����A���̒������[�g������Ȃ�ɋN���̂���R���Ȃ̂ő����ɕs�������������Ȃ����x�̌C�͗����Ă��������B

��d�m��O�̃A�[�`���������낷�B

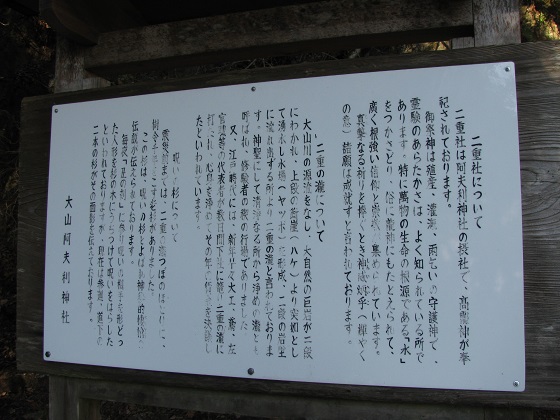

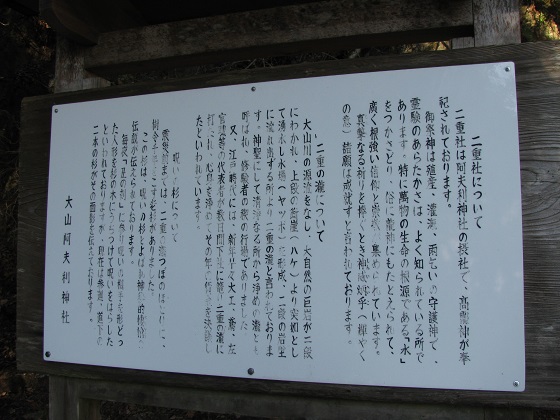

��d�ЁB�_���������Ȃ����O�̍]�ˎ���A�����ɂ͓�d���i�䗘�������j�������Ă��ċ䗘�����������J���Ă����B

�ē��B�u�̐��v�Ƃ����A������ƕ|���u�N�̍��Q��v�̘b���ڂ��Ă���B

��d�m��B��i�̒i�e�ɂȂ��Ă���B

���̓~�i����29�`30�N�j�͍~���ʂ��ɒ[�ɏ��Ȃ����Ƃ������Ă��A���̗���Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��Ă����B

����28�N�i2016�j�̐����ɏ����̏o�o�R�������͐�������Ă������A�J���b�Ɗ����������̑����~��̓�d�m��͟����ɂȂ��Ă��܂��N�������悤���B

��i�̑�̏�i�͋͂�����̐��������Ă���B�X�e�Ƃ����قǂł͂Ȃ��B

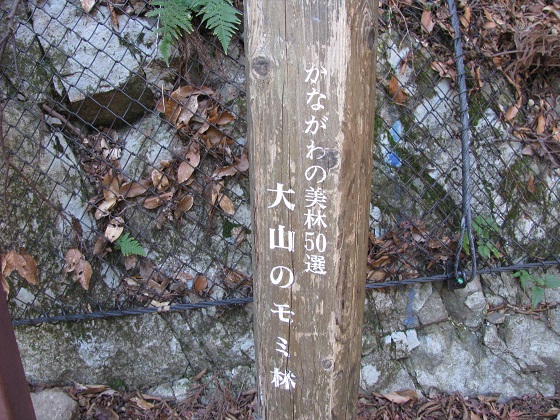

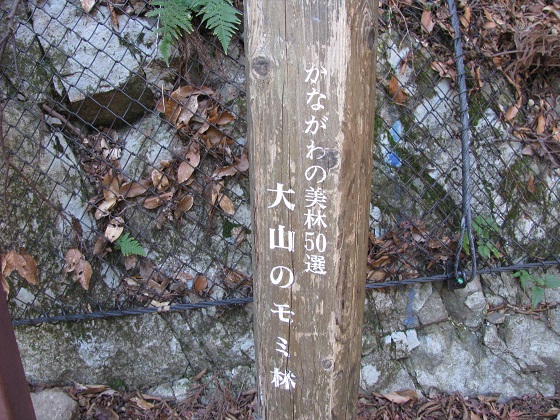

���Ȃ���̔���50�I�E��R�̃��~�т̕W���B

����B

��R���ӂ̃��~�̌����т͎Ζʉ����̏�L�t��(�J�V�Ȃ�)����Ζʏ㕔�̗��t�L�t��(�u�i�Ȃ�)�ւƍ����荇���Ȃ���A�����������т��\�����Ă���A�Ƃ���B

��̐�����������p�C�v�B

�p�C�v�͉��Ћ����ցB

�Βi���オ��Ή��Ћ����̒��i�B

�����䂩��30���قǂő�R���v���_�Љ��Ёi������܂��ӂ肶�� ��������j�ɓ����B�����͒����̗��L��B���肪�P�[�u���J�[���Љw�B

�P�[�u�����v���_�Љw���牺�Дq�a�܂ł͐Βi�������ЂƓo�肠��B

�Q�q�҂��}���钹���B

���E�������낷�B

���͘p�E�]�̓��̒��߂��ƂĂ������B�O�Y�������悭������B

���Ђ̗��h�Ȕq�a�B

��R���v���_�Ђ̑n���͎Г`�ɂ��ΐ��_�V�c�̌��Ƃ����B���쎮�_�����ɂ́u�������_�Ёv�ƋL�ڂ��ꂽ�B

�ߐ��i�]�ˎ���j�ȑO�A�_���K���̎���̑�R�ɂ͎R���Ɂu�Α��匠���v���J���Ă����B���݉��Дq�a�̌����̒n�͐_���K���̎���ɂ͑�R���{���i�s�����j�������Ă����B

�q�a���̌�_���u��R�����v�B

�q�a����̓o�R���B���ؖ�i���Ԃ�����j�́u�o�q��v�Ɛ��̒������݂����Ă���B��̌������ɂ͎R���i��R���v���_�Ж{�Ёj�ւ̕\�Q���ƂȂ�}�s�ȐΒi(�{��)�������B

��R�̏��w�E�����̏o�o�R��������̃y�[�W���B

���݂ł��ĎR�V�[�Y���ȊO�͖�����ЊJ���ƂȂ��Ă���͍̂]�ˎ���܂ł̖��c��B

�V�ґ��͍����y�L�e�ɂ��ƍ]�ˎ���܂ł͉Ă̗�Ձi����6��27���`7��17���̓�\���ԁj�̊Ԃ���������J����A�R���ɓo�邱�Ƃ������ꂽ�B�܂��璆�ł����Ă������͓o�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B��Ղ̊��ԊO�͑�R�w��ŗ��邱�Ƃ��ł���̂͂����܂łƂȂ�B

���L����u�������i ��R��J �]�O�s������V�}�i�܂��ӂǂ���肿�傤���傤�̂��j�v

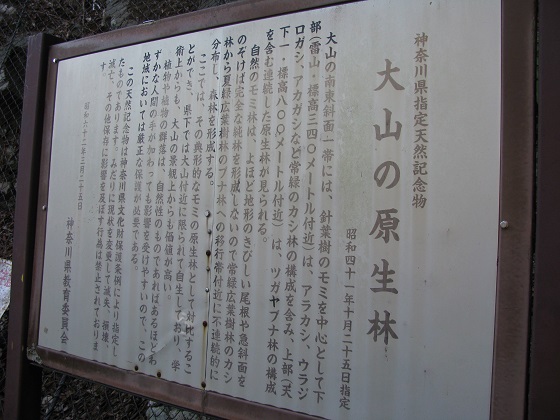

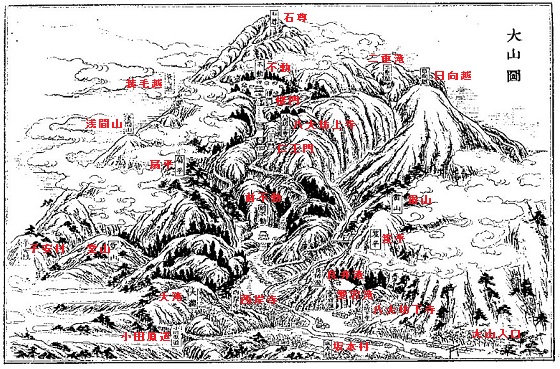

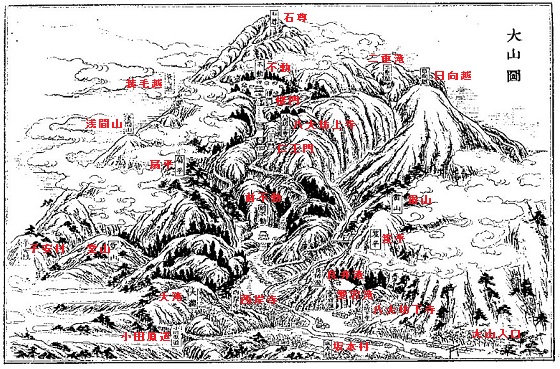

�摜�o�T�F��������}���كf�W�^���R���N�V����

�̂̑�R���{��������o�q��̐Βi���o�ĎR���E�Α��匠���������Q�q�ҁB�Q�q�҂́u�[�߂̑����v���g���Ă���B�Βi�r���Ɍ�����̂͒������B

�L�d�u���C���\�O�����}��@�����J�v

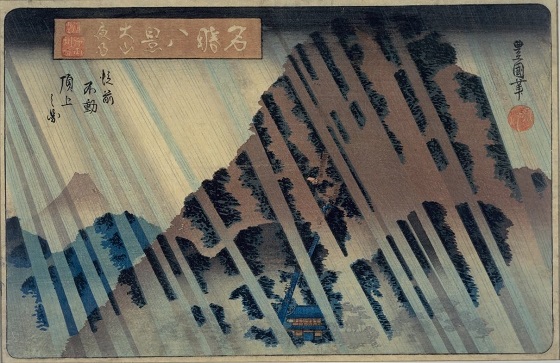

�摜�o�T�F��������}���كf�W�^���R���N�V����

���������ɖؑ����i�������j��S������R�w��̐l���`����Ă���B���ہA�]�˂��ɔw�i���Ȃ��j�ȎႢ�O�����̂悤�Ȃǃf�J���ؑ������]�˂���S���ł����đ�R��o���Ă����炵���B���������]�˂����R�܂ŕ����Ă����킯�����A�̂̐l�͖{���Ƀ^�t���B����l�Ȃ��u���߂�����Ȃ͔��l�O���ȁA�����H�v�Ə�����ꂻ�����B

�V�ґ��͍����y�L�e�E��R�}�i�ԕ������H�̓T�C�g�Ǘ��ҁj�B

�摜�o�T�F��������}���كf�W�^���R���N�V����

�]�ˎ���̒��O�ɂ���R�w��̑��B

���Ђ����R���ցB

���Ђ���u���Q���v�܂ʼn���Ă������[�g�ɂ͒j��i���Ƃ������B�������j�Ə���i����Ȃ����B�߂����j�Ƃ����邪�A��R���i������܂ł�j������̓r���Ɍ��̂ŏ���������Ă����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B