�q��ƕx�m�R�W�]�̎R�E���R�ƒO���

����25�N�i2013�j11���A�_�ސ쌧������S�i�������炩�݂���j�R�k���i��܂����܂��j�E���R�i�����̂�܁j�t�F�X�e�B�o���̃A���v�z�������t���y���݂ɁA���O��O�q�̎R�E���R�i723m�j�ɓo��B

�����R�t�F�X�e�B�o���͑��R�̖q�ꂪ���c�����琬�q�ꂾ�������A���N�H�ɍs���Ă��܂����B���̃y�[�W�ł͓����̉摜���f�ڂ��Ă���܂��B

�R�k���E���R�t�F�X�e�B�o��

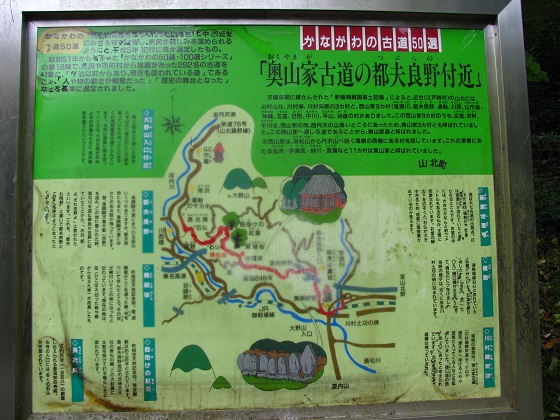

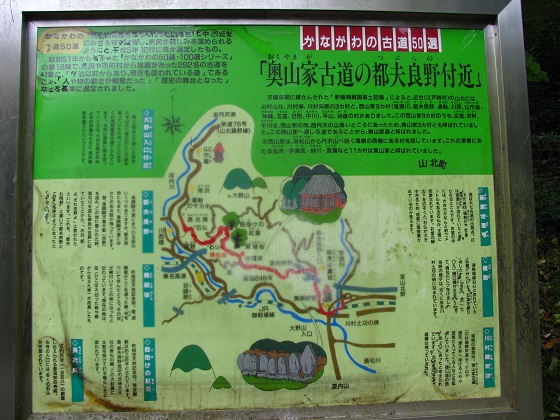

���R�͂Ȃ��炩�ōL�X�Ƃ����R���Ɍ��c�����琬�q��i�����j���L����A�O��łِ͈F�̖q�̓I�ȎR�B����Ă���Δ�������x�m�R�A���O���Ő���O�ۃ_���i�O��j�̒��]�����炵���B

�����JR��a����i���Ă����j�J��i�₪�j�w���N�_�ɁA���R�n�C�L���O�R�[�X����R�R���ցB����͎R������R�k�w�ւ̃n�C�L���O�R�[�X�����ǂ�A��a����̐��H�����ɎR�k�w�܂ł�����B

�n�C�L���O�R�[�X�ɂ͂������肵�����W���ݒu����Ă���A�V�ǂ���Ώ��S�҂ł��C�y�ɓo�邱�Ƃ��ł���B

�Ƃ�킯�J��w����̃R�[�X�͕����ɂ����Ƃ�����Ȃ����S���S�ȃ��[�g�B

����A�R�k�w����̃R�[�X�͓o�R���炵�����͋C���������ɉ���Ɏg�����͎�����ɂ����Ƃ��������̂ŎR�����Ɋ���Ă��Ȃ��l�͏[���ɒ��ӂ������B

������ɂ��Ă������͂������肵���g���b�L���O�V���[�Y�ŁB�W�[���Y�͊��œ\��t���ƕ����ɂ����Ȃ�̂Ńh���C�f�ނ̃p���c�i�Y�{���j�𒅗p����Ƒ��̉^�т��y�B

�Ȃ��A�R�����Ȃ��炩�Ȗq��ɂȂ��Ă��邱�̎R�͎R�������܂Ŏԓ����ʂ��Ă���̂ŎԂœo�邱�Ƃ��ł���B�t�F�X�e�B�o���̎��͒��ԏꂪ�卬�G����B

����25�N�i2013�j11��2���B��7��50���B

���c�}���V���c�w�����芷���AJR���C�E��a����i���Ă����j���c�w�B�L�l�w����IC�J�[�h��Ή��Ȃ̂Őؕ����ď�ԁB

�����݂ł͌�a����ւ̏��p����IC�J�[�h�Ή��ɂȂ����i���{�Éw�������j�B

�w�̃z�[������A��ʉE��ɏ��c�R�i�܂���܁j�n�[�u�K�[�f���̔���������������B

���c�}�EJR���ʂ́A���}���X�J�[�u��������v�B

�����݂́u�ӂ����v�B

���c�w�ł́u�����сi�܂݂ǂ�j�v���������c���i�܂��܂��j�̑����E���V�̉��˂��z�[����[���猩����B

�J��i�₪�j�w�ɓ����B���i�͐Â��Ȗ��l�w���H�̑��R�t�F�X�e�B�o�������Ƃ����āA��������̐l���~��Ă����B

����Ă����O���s���̗�Ԃ�������B�J��̎��͂����É����̏x�͏��R�i���邪����܁j�w�B

���c�E���{�Ái�����Áj���ʁB

�A���������̉w�ɉ���Ă����ꍇ�A���l�w����̏�ԂɂȂ�̂ŏ�Ԏ��ɂ͐�����������ĉ��ԉw�Ő��Z����i�����}���̏ꍇ�j���A����ԏ�����ɐ��Z���Ă��炤���ƂɂȂ�B

�����݂ł͒J��w�ɂ�IC�J�[�h�Ή��̊ȈՉ��D�@���ݒu����Ă���B

��ʒ��قǂɑ��R�o�R���݂̒苴�哃��������B

�����ł͒������A�\�����B�w�ɂƔ��Α��i���c�E���{�Õ��ʁj�̃z�[���ւ͂��̓���n���Ă����B

�w�O����A�o�R���ցB�����͒�8��30���B�W����160m

�א�����n��B

��������������E��������싴�i�����킪����B�J�㍂�ˋ��j�B

���a44�N�i1969�j�v�H�B�������r�ɐԂ������₩�ȃg���X����ۓI�Ȃ��̎p�͓��������S���J�ʋL�O�̐؎�}�ĂƂ��Ă��I�ꂽ�B

�����������m��̋��r���ւ����i�ő�Œ��a7���E����65m��2��A�v8��j���̎p�́A�x�m�R�Ƃ��ǂ��������\����i�ςɂӂ��킵���B

������ɂ͈��S�m�F�̂��ߑϐk�������s��ꂽ�A�Ƃ����B���݂ł͏a�؉����̂��ߐV���ȏ��������݂��ꂽ�̂ɔ���������E���[�g�E�����[�g�Ƃ��ĉ^�p����Ă���B

���ˋ��̉��͍��Ɍ�a����A�����ɍ���246���B���O��̎R���E���쉷��ւ̑傫�Ȉē��Ŕ�������B�E�ɂ͓����d�͗��i���炵�j���d���i���͔��d���j�B

���̔��d���A�^�]�J�n�͑吳9�N�i1920�j�Ƃ�������A���\�Â��B

�c��ڂ̐��H�����ɁA�����݂̒苴�ցB�E���Ɍ����鋴�́A�������������B

�l�������̂���A�݂苴�B

�����i�͓���j�̌k�J�������낷�B

��������ƍg�t���n�܂��Ă���B

�쉈�����痣��A�E�֏オ���Ă����B

�J�P�̏W���������낷�Ƃ���܂ŗ����B

��������͎R���̓o�R���B�����͒�9���B

�J��w����̓o�R���́A�����₷���B

�r���Ŏԓ��ɏo��B�ڂ̑O�ɂ͍��̑�B

���R�Ɓi������܂��j�Ó��̈ē��B

���R�̎��ӂ́A���č]�ˎ���̍��ɂ͎��͂̑��X���ꊇ��ɂ��Đ��R�Ɓi�ɂ���܂��j�ƌĂсA���R�Ƃ̂�������ɉ��܂����Ƃ���i���݂̒O��E�O�ۃ_�����㗬�̌��q�i���낭��j�E�����i��Â��j�E����j�͉��R�Ɓi������܂��j�ƌĂ�Ă����Ƃ����B

�s�v�ǖ�i�Ԃ�́j�̗������B�����ɂ��Ȃ`��������B

�o�C�I�g�C����������ꂽ�x�e���B

������9��20���B

�X�X�L�̑����A�q���n���L����R����������B

���邢�A�ђn�B

�Ăыx�e���B�x�e������������̂��A�n�C�L���O�R�[�X�Ȃ�ł́B

�����炵�̗ǂ��Ƃ���ɏo���B��10���B

�X�X�L�̑������Ζʂ��B

�W��723m�̒���܂ŁA���Ə����B

�R�����̋��ɂƁu�܂��Ίفv�̂����肪������B

�ቺ�ɂ͑������̒������B

�����炵�̂悢�x�e���B

�q���n�܂ŏオ���Ă����B

���R�t�F�X�e�B�o���̂̂ڂ肪���B

�R���ɓ����B10��35���B��2���Ԃ����āA�̂�т�o���Ă����B

����Ă���Α�W�]�̎R�������A�����ɂ��̓V�C�B

����13�N�i2001�j2���̎R�s�L�^���B

���݂͂܂��Ίق����鋍�ɂ̂�����B���̂ނ����ɐ���O��̎��E�g���x�i�Ђ邪�����B1673m�j��������B

��������������̗Ő����炱���瑤�������낷�ƁA���R�͖{���ɏ�����������B

���ɂ͒����ƕx�m�R�B

�R���̖q���n�͐^�����Ȑጴ�ɁB

�J��w���o�R������̔����E�x�m�R�B�@�g��摜

�R������̕x�m�R�E���O��ƎO�ۃ_���E�O��B�@�g��摜

�ϐ�̎R�͂Ƃ���ǂ��듀��������A���͂��ʂɃC���[�W�����n�C�L���O�Ƃ͌����Ȃ��̂ł�����Ƃ��������œo�肽���Ƃ���B

����15�N�i2003�j12���̎R�s�L�^���B

�O�ۃ_���i�O��j�B�_����̗������x�����Ղ��Ƃ����߁A���b�N�t�B���_���i�R���N���[�g�ł͂Ȃ��c�ɎՐ��ǂ�݂��Ċ��ςݏグ��j�Ƃ����`���ɂȂ��Ă���B�R���N���[�g���̍^���f�i�����������j�́A���ŕ���ꂽ�����_����̂ق�̈ꕔ�B

�_���̂������̓_���L��B�������ɂ͎O�ۃ_���E�O����k�����čČ������뉀������B�_���E�݂̊�Ղ���������ƍČ�����Ă���|���ׂ����B

�O��Ɍ����Ă��r�B

�_���ɉ˂���i�����悭�ł��Ă���B

�Ȃ����R�R������O�ۃ_���E�O��ւƍ~�������̓o�R���͈�ʃn�C�L���O�����ł͂Ȃ��̂ŁA�R�̏������������肵�������ŕ��������B

���R�R�����K�B

�o�R�E�n�C�L���O�q�A�ԗ��p�̊ό��q�A���]�ԁi���[�h�o�C�N�j�œo���Ă����l�X�A���܂��܂Ȑl���s�������R���B

�ߑO11���A���R�t�F�X�e�B�o���J���B��o�̈��A�B

�u�_�ސ쌧�Œ{�Y�Ƃ����̂͂��܂����݂��Ȃ���������Ȃ����_�ސ�͉��l�̊J�`�ȗ������������{�̒{�Y�Ƃ��n�܂����n�ł�����E�E�v�Ƃ�������|�̈��A���������B

���y���݂̈�A�_�ސ쌧�Y�̋����Ńo�[�x�L���[�B

��M100�~�̃`�����e�B�[�B

�����z�z����邫�낤�����B

�n��Y�i�e���g�Ŕ����Ă�������S�䂸�W�����B

�ق��ɂ������̃t�����N��烄�}���̉��Ă���瑫���̖��o�����ڂŐ����������B

�����s�������q���n�B

�܂��Ȃ��~�������A�������̕��q�V�[�Y�����I���B

�����������Ă��邤���ɂ��������A�P��̋ʐ�i���܂���j�A���v�z�����N���u�ɂ�鉉�t�B

�����ƕ��ԁA�A���v�z�����B

�X�C�X�̖����ߑ��ɐg���ʐ�A���v�z�����N���u�̖ʁX���W�܂��Ă����B

���؎s�ʐ�����ق̃A���v�z������������X�^�[�g�����Ƃ������̃N���u�́A���O��R�[�E�_�ސ쌧���؎s����i�ȂȂ���j�����_�Ɏ���̃A���v�z�����Ŋ������Ă��邻�����B

���߂��牉�t�J�n�B���݂̓A���v�X�̏����n�C�W�̃e�[�}�������n��B

�X�C�X�̖������y���A���v�z�����őt�ł��Ă䂭�B

�X�C�X�A�R�[�f�B�I���ł̉��t�B

���̊ϋq���p�ӂ��ꂽ�X�C�X�������ꏏ�ɐU��Ȃ���A�吷��オ��B

�������̃J�E�x����p���āA�n���h�x���̂悤�ɉ��F��t�ł�B

���t��̂��ƁA�`�F�[���\�[�A�[�g�̉��ցB

�傫�Ȉē��B�E���։���Ă����n�C�L���O�R�[�X�i���Ïh�j���R�k�w���̓o�R���֑����B

��i����������ɁB

�܂��Ίقł̓o�^�[�Â���̌����B

�q��̗��̖͌^�B

���R�����琬�q��͑��ʐϖ�94�w�N�^�[���i100m�l���~94�j�A�X�Βn�ɍL������q�n��58�w�N�^�[���]��̍L��������B

�L�����q��������Ȃ������̗��_�Ƃ���A�Ⴂ���������������ɗa������B�̂т̂тƂ������ŋ������͑�����b�����N�ɐ������A�₪�ė��_�Ƃ̂��ƂA���Ă䂭�B

���ɂƕ��q�n�̊Ԃ��ړ����鋍�����̍s��B

�Ă̑��R�͒�R�䂦�̏���������B��������������p�ӂ��A�����⋋�͖��S�ɁB

��ʂɎR�����ŕK�v�Ƃ���鐅���ʂ����߂鎮�́A�̏d�i�s�j�~���ԁi���j�~5�B

���Ƃ��Α̏d60�s�̐l��4���ԕ����ꍇ�ɗp�ӂ��鐅���ʂ́A60�~4�~5=1200�t�B

����11�N�i1999�j8���̎R�s�L�^���B

�ߌ�1��15���B�A��͎R�k�w���։����Ă䂭�B

������ɂ��W���̈ē����B

�R�k�w���̓o�R���͘H���������Ă���Ƃ��������B

����̗ǂ��Ȃ��₪���ȋ}�X������B

�R�k�w����̓o�R�����n�C�L���O�R�[�X�Ƃ���Ă��邪�A�����܂œo�R����̐l���猩��n�C�L���O�Ƃ������Ƃł����āA�����łȂ��l�ɂƂ��Ă͕����I�ɂ͏[���ɓo�R���ł���Ǝv���Ă�����Ă����Ǝv���B

�H�ʂ��G��Ă���Ƃ��͔��Ɋ���̂ŁA���S�҂̃n�C�L���O�ł͂��̂悤�ȂƂ��͖����������J��w���ɉ��肽���������B

����ł�������蓒�Ȃǂ̊W�ŎR�k�w���ɉ��肽���Ƃ��́A�P���ȕ����ɂȂ��Ă��܂����R������n�C�L���O�R�[�X���g�킸���߂���ԓ�������i�[��o�R�j�Ƃ����������B���ԓI�ɂ͑卷�Ȃ��B

���ꂱ�ꏑ���Ă��܂������A�R���̕����ɂ����Ƃ����_�ł͐_�ސ쓌���ł����Ζk���q�V������~�C�R�Βn�ւ̃n�C�L���O�R�[�X�i�k���q�w�`�����J�`���㌣�`�V���`���l���q�s���L��B���Ƃ͋��R�����A�X���s���̐X�A����s���̐X�̂����ꂩ�ցj��]�T�������ĕ�����Ȃ炨���炭���v���Ǝv���B���Ƃ͂�����̕����W�����������A�o��n�߂̃I�[�o�[�y�[�X�ɂ����͋C��t���āB

�ߌ�2���߂��A�R���̏I���B

���S�Ҍ����ɂ͉�����͓o��Ɏg���邱�Ƃ̑����A�R�k�w����̓o�R���B

��������ܑ͕��H������Ă䂭�B

�w�Z�Ղ̘e�ɏo���B

�R�ԁi��܂����j�̊w�Z�A�����a���w�Z�B�q�ǂ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A����23�N�i2011�j3���łƂ��Ƃ��Z�ƂȂ����B

�Ïh�W���ɍL����A���������B

�W�����A��������B

�L���ԓ��܂ʼn����ƁA���W������B�����܂ŌÏh�o�R�œo�R�����~��Ă����B�R�������߂���ԓ��ʼn���Ă����Ƃ��i�[��o�R�j�͂����ō�������B

���������̐V�b�艮�~���B

�[�܂ʼn���Ă��āA���ˁi�₷�ǁj�g���l������B

�ƂȂ�̐V�g���l���Ɣ�ׂ�ƁA���g���l���͖{���ɏ������B

������i�Ƃ悮�����j�̌����_�B�R�k�w�ւ̓��ē����o�Ă���B�E��1�q�s���ƁA��֓����w�̖��e�E�����̑�i���Ⴗ���̂����j�B

�P���́A��a����B

�������㒆���A�S�������L����Ă�������͍��{�Ái�����Áj�����̏��c�����ʂ͂܂��J�ʂ��Ă��炸�A�����̎R���I���a��������C���{���������B���z�����T�����R�k�w�ɂ͕����̋@�֎Ԃ�A�����邽�߂̋@�悪�u����A�R�k�͓S���̒��Ƃ��Ċ�����悵���B

�̂��A�Z�p�̐i���ɂ�菺�a9�N�i1934�j�O�߁i����ȁj�g���l�����J�ʂ���Ɠ��C���{���͌��݂̐��ɂȂ�A����܂œ��C���{�����������̐��̓��[�J�����̌�a����ƂȂ�B�₪�ĕ����s���̐펞���ɕБ��̃��[�����P�����ꕡ������P���Ƃ��ꂽ�B���ł��g���l���ȂǕ�������̈�\�����X�Ɏc���Ă���B

���̐A������y��̉�����H���ʂ�A���[�ɂ͐��H�����ꉮ�~�������Ă����B�������������͋C�̒����݁B

�R�k�w�O�̒ʂ�ɏo��B�R�k�w������R�Ɍ��������́A�͑��隬�̈ē��ɏ]���������������ǂ邱�Ƃ��ł���B

�ߌ�3��15���A�R�k�w�O�B�W��110m�B

�R������Ă̊y���݂̈�A�w�O�̎����œy�Y�ɒn�����w���B

�R�k���i��܂����܂��j�̑����E�쐼���i����ɂ���j�X�̏��ċ�����u�O��R�i���킳��j�v�B

�����Y�̎D�K�āu�ᐅ�i�킩�݂��j�v���g���đ����Ă���B

�W�킩�F�����Ƃ�������F���A�h�����Ì����Ƃ����Ύ����i���{��x�Ȃǁj�I�ɂ͊Ì��ł͂Ȃ����@���鍁��͊Â��ăt���[�e�B�B�Ƃ͂������̂���������Ƃ����̂ł͂Ȃ����₩�ȍ���B�D�݂ɍ��������ƕa�ݕt���ɂȂ�Ǝv���B�ЂƂC��t�������̂͊J����͖����ւ���̂������̂ł������݂����������悢�����A�Ƃ������ƁB

JR��a����R�k�w�B�����́A���킢���郌�g���Ȗؑ��w�Ɂi�吳13�N�E1924�z�j�͌��݁B�Ԃ��~���`�̃|�X�g�������BJR���C�̐E���͏풓���Ȃ��Ȃ������A�n����NPO�@�l�ɂ���đ����ɐl���l�߂�悤�ɂȂ��Ă���B

�w�̔w��ɂ͑傫�Ȍ��N�����Z���^�[�����i����16�N�E2004�N�I�[�v���j�B�R�A��Ɉꕗ�C���т�̂ɕ֗��ɂȂ����B

������̓��B�ΊD�⌴��p�����l�H����̓��A������{�݁B

�����ς肵�āA�A�H�ցB

�[��5�������ƁA������������B�����Z���Ȃ����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B