丹沢の核心部・玄倉川流域

西丹沢・ユーシン渓谷の紅葉

小田急線新松田駅・JR御殿場線松田駅から富士急湘南バス「西丹沢自然教室」行で40分余り、丹沢湖の東に延びる玄倉川(くろくらがわ)の峡谷がつくるユーシン渓谷。

ユーシンとは一風変わった響きだが、かつて「湧津」という字があてられていたこともあった。

参考 「続丹沢夜話」ハンス・シュトルテ著。

※玄倉林道は崩落の危険により通行止めが続いている。現在の状況については神奈川県自然環境保全センター(外部リンク)>かながわの山に登りたい>自然公園歩道情報で確認を。

平成24年(2012)11月18日。ユーシン渓谷の紅葉は最盛期を迎えた。

新松田駅から始発バスに乗車、朝8時10分過ぎ。玄倉(くろくら)バス停から富士山が見える。

乗ってきたバスを見送る。バスは丹沢湖をさらに北上、最奥の西丹沢自然教室まで入ってゆく。

この日はバスが満席になり後続の臨時便が出されたほどの人出だった。

玄倉(くろくら)集落のよろず屋、玄倉商店。標高350mのこの地はユーシン渓谷のハイキング、さらには本格登山の起点。ここからユーシンロッジ(標高730m)に至る、長い長い玄倉林道歩きが始まる。

この日はハイシーズンとあって多くのハイカー、登山者で賑わっていた。

玄倉大橋から見る丹沢湖西岸の山は世附(よづく)権現山(1018m)。

渓谷美を堪能しつつ、日没前にここに戻ってくるのがこの日の計画。

玄倉(くろくら)がダム湖に沈む前、かつての吊り橋(旧玄倉大橋)の主塔が今も残っている。

湖面の右奥に県営玄倉第一発電所が見える。

第一発電所のあたり、振り返ると玄倉川橋。

もう右岸に道はない。左岸通しにしばらく舗装林道をゆく。

小川谷(おがわだに)出合(であい)から小川谷・西丹沢県民の森への林道を分ける。眼下に立間大橋。

なお分岐から5分ほど、立間大橋を渡って少し行くと左手の岩盤の割れ目から非常に清冽な清水が湧き出している。

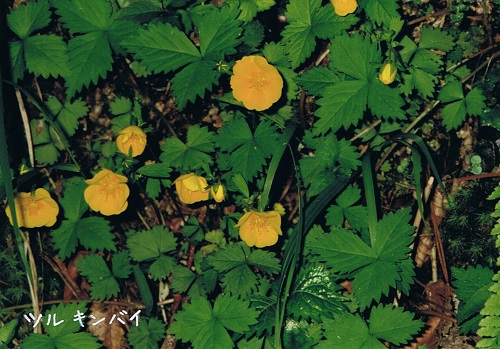

撮影・2000年5月。

「無名の清水」あるいは「れっこ水」と呼ばれる、湧水。西丹沢の地質は花崗岩(白に黒い粒々)によく似たトーナル岩という岩石でつくられている。そのような岩盤を通って湧出する水は、いわゆるミネラルウォーターとなる。秋でももちろん良いが、暑い夏にはぜひその冷たい湧水を味わってみてほしい。

やがて車止めのゲートを過ぎ、しばらく行くと新しいストーンシェード(洞門)が。

そのすぐ先、大量のガレが谷を埋めている。

玄倉の地質は脆く、豪雨がこのような爪痕を残すことも珍しくない。

そろそろ最初のトンネル、境隧道。

境隧道を抜けたあたり。眼前の紅葉が美しい。

玄倉林道にはユーシンロッジに至るまでに八つのトンネルがある。二番目のトンネル、新青崩(あおくずれ)隧道は平成23年(2011)10月に開通。

玄倉林道で最長(327m)の、このトンネルは途中カーブしており中は真っ暗闇。

左への道は旧青崩隧道への道。

旧青崩隧道はトンネル内に崩落の危険が生じて平成19年(2007)通行禁止になった。それゆえ、新トンネルが完成するまで玄倉林道は長い間通行止だった。

トンネル出口のストーンシェードが仏岩(ほとけいわ)の断崖にへばり付く様は今でも見られる。あの出口は旧トンネルのものがそのまま使われている。新旧トンネルが途中で合体しているとのこと。

旧青崩隧道入口。かつて通ったこのトンネルは真っ暗闇ながらも、カーブした途中の岩壁にぽっかりと窓が開いていた。

新トンネル入口に戻り、ヘッドライトを頼りに暗闇を進む。

新青崩隧道出口。

ストーンシェード越しの眺めは、絶景。

三つ目の隧道を抜け、渓谷は深みを増していく。

玄倉ダム。エメラルドグリーンの水をたたえる、山峡の小型ダム。

この貯水が、下流の第一発電所に供給される。第一発電所の水圧管の落差が258mなので、それに見合った標高を上ってきたことになる。

すぐそばに県営玄倉第二発電所。こちらの水は、上流の熊木(くまき)ダムから供給されている。こちらの水圧管は落差176m。

平成10年(1998)11月14日。いつしか、この美しき憧憬は誰とはなしに「ユーシンブルー」と呼ばれるようになった。

年にもよるが、この時期だと最奥の熊木沢あたりでは色づいている紅葉は、玄倉ダム辺りまで下りてくるとまだそれほどでもない。

第四隧道は、素掘り。

第六隧道も素掘り。

第六隧道を過ぎてすぐ、滝を見下ろす路肩から林道を逸れ、同角沢(どうかくさわ)出合(であい)への入渓点を降りてみる。

二段15m、同角沢F1(fall1・一番滝)。

大岩の上流側を石伝いに対岸に渡れば一層美しい景観が広がるが、この日は増水しており無理だった。

平成11年(1999)11月21日、同角沢出合。 拡大画像

滝を背に。左手前に大岩。対岸左奥が入渓点。まさにユーシン渓谷の白眉ともいうべき景観。

入渓点から林道に戻る。第七隧道を過ぎて、奥へ奥へと行く。

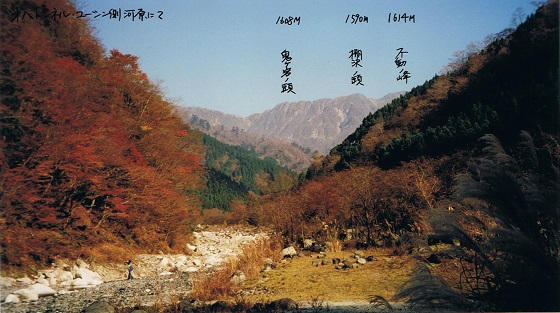

第八隧道手前、丹沢主脈・不動ノ峰(ふどうのみね。1614m)と棚沢ノ頭(たなさわのあたま。1590m)が見える。

第八トンネルを過ぎると、広い河原に下りられる場所がある。

平成11年(1999)11月21日。

鬼ヶ岩ノ頭(おにがいわのあたま。1608m)から左へ稜線をたどれば、丹沢最高峰の蛭ヶ岳(ひるがたけ。1673m)へ。

間もなくユーシンロッジ。

すっきりした木立の、ユーシンの森。

正午過ぎ、ハイカー・登山者でにぎわうユーシンロッヂに到着。途中寄り道しながら4時間弱、標準コースタイムよりかなりゆっくり目。

ユーシンロッジは長期休業中で、緊急時の避難部屋だけが解放されている。

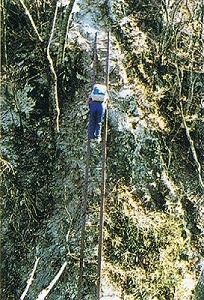

ロッジの裏手に架かるユーシン公園橋。

ユーシン公園橋は錆びた風合いが自然に溶け込み、素朴な素材感が味わいを醸す姿。これは、山奥であるがゆえにメンテナンスの手間を省くため耐候性鋼を無塗装で用いていることによる赤錆色。決して、「これ、やばくね?」というわけではない。

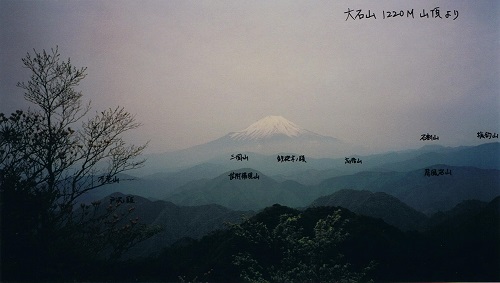

ここからは大石山(おおいしやま)、同角(どうかく)山稜を経て檜洞丸(ひのきぼらまる)へ、丹沢で最も美しくもきつい登山道が続く。

丹沢山塊は稜線が1500〜1600mの中級山岳であるが表丹沢・西丹沢とも主な登山口から稜線に取りつくまでの標高差は1000m〜1200mあり、体力的・脚力的には侮ることができない。

ことに玄倉川の渓谷を縁取る稜線は丹沢主脈・丹沢主稜の核心部であり稜線に上がってからの起伏も激しい。

ここユーシンからの同角山稜は、白ザレの稜線、梯子・鎖場、高山植物近縁の植物など、アプローチが不便なことも相まって静かな丹沢の魅力が凝縮したルートである。

以下は平成12年(2000)5月下旬の山行記録。鍋割山(なべわりやま)・畦ヶ丸(あぜがまる)といった山々から、大倉尾根・表尾根・丹沢主脈・大室山(おおむろやま)周辺など、他のルートを充分歩き込んでから挑戦したのだがかなりきつかったことを覚えている。

当時はユーシンロッジで一泊して早朝から登り始めることが可能だった。

同角ノ頭(どうかくのあたま)直下の梯子場。

画像出典・ヤマケイアルペンガイド(旧版。絶版重版未定)11・丹沢(2000年5月初版第一刷)。

ここまで、平成12年(2000)5月の山行記録より。

白く輝くゴロゴロの岩、澄み切った渓流、ここは丹沢の別天地。

苔むす岩また岩、まさに天然の日本庭園。

平成11年(1999)11月21日。

この年はユーシンロッジのさらに上流、熊木沢まで進み丹沢最高峰・蛭ヶ岳(ひるがたけ。1673m)南稜を眺めてきた。この直登コースは斜度がきつく、過去には中高年登山者の滑落事故も起きており登られることは少ない。

一見なだらかそうに見える左への稜線も「蛭の大下り」として鎖場の連続する急斜面を一気に300m下る、丹沢主稜では体力・脚力勝負の稜線として知られる。

午後一時過ぎ、ユーシンロッジを後に、帰路につく。

第八トンネル手前の広河原。棚沢ノ頭(たなさわのあたま。1590)から鬼ヶ岩ノ頭(おにがいわのあたま。1608)への稜線を正面に。

第六トンネル。

第五トンネル。

苔むしたモミジの大木。

再び、河原に下りられる場所へ。

河原から、再び林道へ。

第二発電所まで戻ってきた。

この辺りは路肩がほとんどなく桟道になっているところが多い。

青崩トンネルのストーンシェード。仏岩の大岩壁は崩壊が激しい。

第一トンネル(境隧道)を抜けた。あと、小一時間。日没に間に合うよう、急ぐ。

大崩壊地まで戻ってきた。

午後4時過ぎ、玄倉大橋まで戻ってきたころは、もう日の入り。

湖面に夕日が映える。

平成11年(1999)11月21日。