箱根湿生花園から金時山、足柄城址へ

平成30年(2018)3月下旬の春休みシーズン、見頃を迎えたミズバショウを観に箱根湿性花園へ。続いて金時山(きんときやま。1212m)に登り、足柄城址(あしがらじょうし)を巡って駿河側(静岡県駿東郡小山町・すんとうぐんおやまちょう)のJR御殿場線・足柄駅へ下山する。

3.足柄関所跡・足柄城址

金時山から延びる尾根を南から北へ歩き、足柄峠(神奈川県南足柄市、静岡県小山町)へ。足柄峠を越えていく道は古代の東海道・足柄路。そこには平安中期の武人・源義光(新羅三郎。甲斐源氏の祖)の「吹笙の伝説」が伝わる。倭建命の「あづまはや」伝説で知られる足柄峠では古代の足柄関所跡、小田原北条氏により築城された中世の足柄城址を観て廻る。

金時山方面から足柄峠に到着。

駿河(静岡県)側と相模(神奈川県)側を結ぶ足柄路(あしがらみち)は、律令国家の時代の東海道。平安時代の初頭に富士山の噴火で道が埋もれると新たに箱根路が開かれるが、それまでは足柄路が唯一の官道だった。

足柄路が復旧すると箱根路と併用されるようになるが、しばらくの間は箱根路よりも勾配が緩やかな足柄路がよく利用された。都と東国を行き来する人々により記された紀行文も足柄路経由が多い。

到着してすぐの左手に「新羅三郎義光吹笙之石」。

新羅三郎義光(しんらさぶろうよしみつ。源義光。甲斐源氏の祖)は平安中期の武人。源頼義の三男で源義家(八幡太郎)の弟。近江(現滋賀県)の新羅明神(しんらみょうじん)で元服し新羅を名乗る。

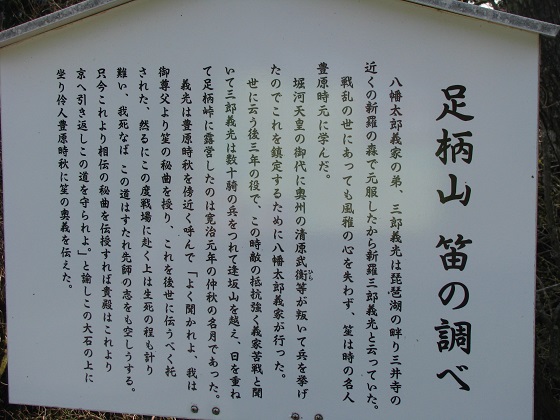

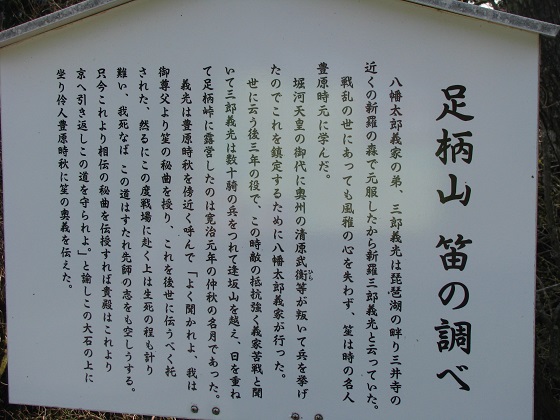

案内板。

その義光がここ足柄峠(足柄山)で笙の師匠(豊原時元)の息子・時秋少年(時に十六歳)に秘曲を伝授することになるまでのいきさつは何だったのか。

時秋の父・時元は笙(しょう。雅楽器)の名人であったが、時秋が幼い時に亡くなってしまった。それゆえ父から笙の名曲を受け継ぐ機会を得られなかった時秋は、父から曲を授けられた義光に折を見て曲を学びたいと望んでいた。

ところが後三年の役(永保三・1083〜寛治元・1087)が勃発。義光は兄義家を助けるために都を発って出羽に向かうこととなった。「義光殿が戦死してしまったら曲を学ぶ機会が永久になくなってしまう」と焦る時秋は義光のもとに出向く。しかし奥州出征を控えた義光に曲を伝授する余裕は感じられなかった。そこで時秋はその思いを秘して「御供を致します」と義光とともに都を発ち、ここ足柄峠まではるばるとやってきたのだった。

美しい朧月の晩、意を決した時秋は笙曲の伝授を義光に願い出る。その奥ゆかしい心遣いを喜んだ義光は時秋に曲目を伝授することとなった。

吹笙を終えたのち、感極まった時秋は義光に出羽までの供を願い出る。しかし義光は「私が討死し、もしあなたまでもが亡くなったら誰がこの名曲を後世に伝えるのか。私は武人、あなたは笙の師匠の子。あなたは都にお帰りなさい」と穏やかに諭したのだった。こうして後ろ髪引かれる思いで時秋は西へ、義光は東へと別れてゆく。

金時山を望む。

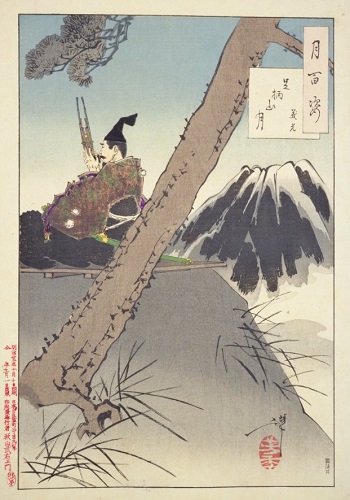

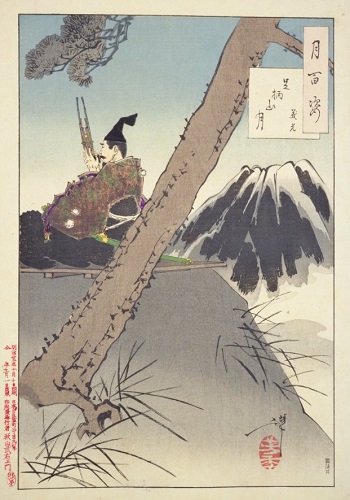

日本文学歴代選.近古篇 下 古今著聞集「豊原時秋新羅三郎を追て足柄に秘曲を授く」

画像出典 国立国会図書館デジタルコレクション

笙を奏でる二人。背景には金時山に朧月。

「月百姿 足柄山月 義光」 芳年画。

画像出典 国立国会図書館デジタルコレクション。

道路擁壁の上は足柄城址(あしがらじょうし)の曲輪(くるわ。城の区画)群。

尾根を開削して車道を切通(きりどおし)で通したことで、あたかも大きな石垣の上に曲輪があるかの様になっている。景観に配慮した質感の擁壁になっているのがせめてもの心遣いか。

城址を巡る前に車道を相模(神奈川県)の側へと下り、足柄関所跡を観に行く。

足柄山聖天堂。鉞(まさかり)を担いだ金太郎が熊に乗った像がある。

足柄峠主要史案内板によると、この地に堂が開かれたのは弘仁二年(811)。空海が早川(小田原市)の海岸に漂着していた本尊を発見、足柄峠に祀ったと伝わる。

ここにも海からの神仏の伝承があった。

足柄峠の標柱。標高759mとあるのは車道が開削される以前の古道のそれ。足柄峠の古地図(明治の地形図。昭和初期修正)で確認できる。

律令国家の時代、九州の防備のために駆り出された東国出身の防人(さきもり)たちはこの峠を越えて遥か西へと旅立っていった。万葉集に見られる幾多の「防人の歌」は防人やその家族が別れを惜しんで詠んだ歌。

車道をしばらく進んだ先の足柄万葉公園には防人の歌を刻んだ石碑が幾つも設置されている。そちらも廻るつもりであったが、金時山で乙女峠方面縦走路を少しばかり往復して時間が足りなくなってしまったので今回は割愛する。

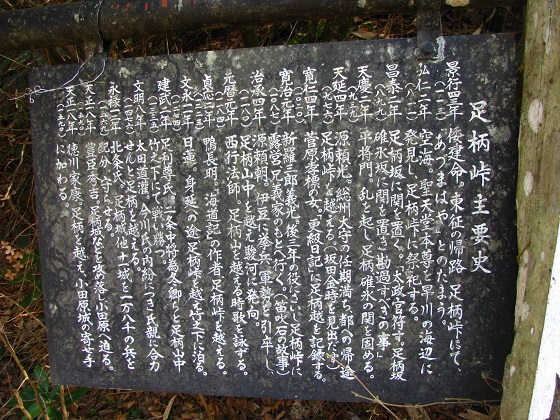

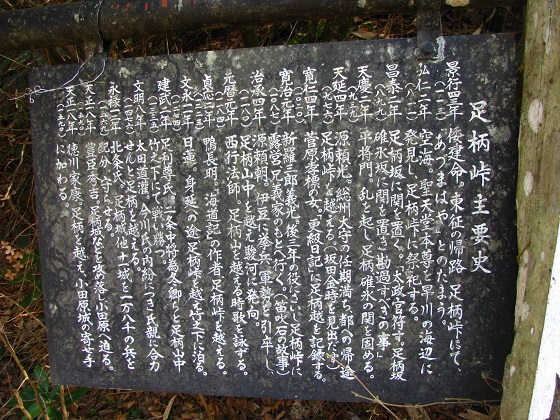

足柄峠主要史。

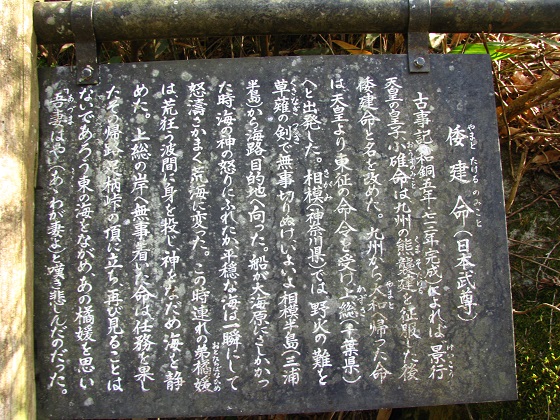

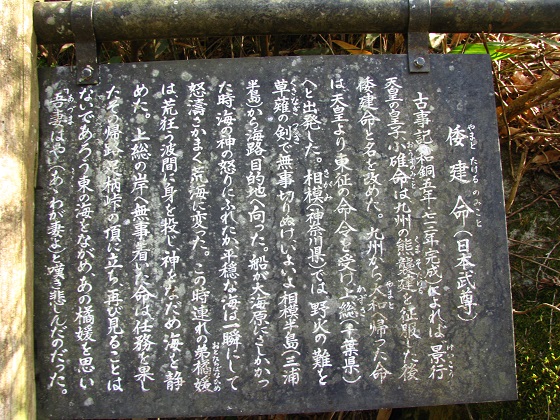

標柱の「あづまはや」とはヤマトタケルの東征伝説にちなむもの。

防人の歌が詠まれた律令国家の時代よりさらに昔、東海道は「古事記」「日本書紀」に記述の見られる「ヤマトタケル東征のみち」だった。

ヤマトタケルが都へ帰る途で「あづまはや(ああ、我が妻よ)」と嘆き悲しんだ場面は、古事記では足柄坂(足柄峠)とされ日本書紀では碓日坂(碓氷坂、上信国境の碓氷峠。群馬・長野県)とされる。

日本書紀のそれは後の蝦夷征伐が記述に加えられた結果であり、伝承としてどちらが正しいという類のものではない、とされている。

なお「ヤマトタケル東征のみち」については、その比定を巡って「足柄峠と碓氷峠は同一のもの、すなわち箱根の碓氷峠(箱根外輪山・明神ヶ岳越えの道)がそれではなかったか」という学説も有力に提唱された。

参考「神奈川の東海道(上)」「かながわの峠」「改訂新版箱根を歩く」

鎌倉幕府の史書が「吾妻鏡(あづまかがみ)」と称されるなど京の都から見た関東あるいは鎌倉が「吾妻」と呼ばれるのは、この「あずまはや」に由来する。

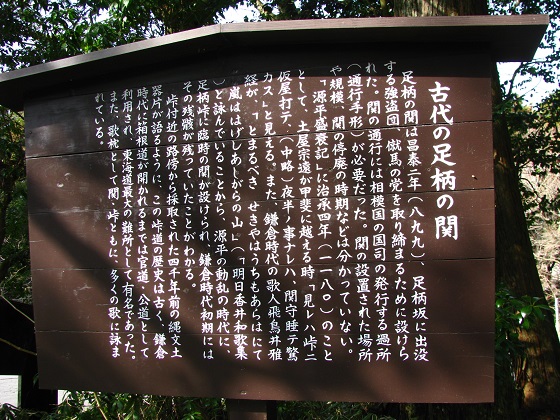

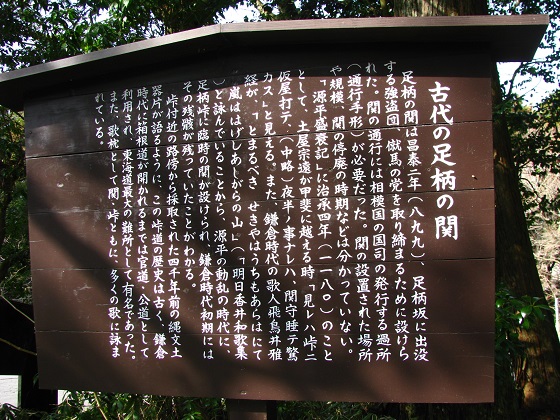

「足柄之関(あしがらのせき)」跡。

ネット上の画像に見られる冠木門(かぶきもん。黒沢明監督「乱」のセットを移設したもの)はすでに撤去されて久しいようだ。

足柄関所は律令国家の時代となる昌泰二年(899)に盗賊取締りのために設けられた。古代の関所である「鈴鹿(すずか。三重県)・不破(ふわ。岐阜県)・愛発(あらち。福井県)の関」の時代を経て、足柄関の開設後は足柄坂の東となる「坂東八か国」が「関東」となる。

関を設けたことは取締りに功を奏し、足柄関は僅か一年で廃止。その後は臨時の関門として、あるいは陣場として動乱の度に用いられてきた、とされる。

なお江戸時代に箱根関所の脇関所として足柄路に配置された「矢倉沢関」は、ここから相模寄りの麓側に設けられている。

山の上では関所に詰める役人らの負担が大きい。甲州街道の小仏関所も小田原北条から徳川の時代に変わると八王子側の麓に移っている。主要街道である東海道における箱根の場合は特殊なケースと言えそうだ。

首供養塚。

盗賊や関所破りが処刑されて「さらし首」にされた場所で、室町期に造立された宝篋印塔(ほうきょういんとう)の供養塔が建てられている。

足柄城址遊歩道案内図(赤文字加工はサイト管理者) 拡大版

ここからいよいよ、足柄城址を巡って観ていく。足柄城址は城址公園として遊歩道(園路)が造られているので、それに沿って見学できる。

足柄城は小田原北条氏の時代に築かれたと考えられている。

当初北条氏と今川氏は姻戚関係にあって親密だったため、相駿国境の防衛の必要性は低かった。しかし今川義元が天文六年(1537)に武田氏と姻戚関係を結んだことで今川と北条の関係は悪化。北条氏綱(二代当主)は駿河東部に攻め入り、以後十年にも渡る抗争が続いた。足柄城はその頃に氏綱により築城されたと考えられている。

次に緊張が高まったのは永禄三年(1560)、今川義元が桶狭間で織田信長に討たれて以降。駿河の海を欲した武田信玄により駿東地区は度々の侵攻を受ける。北条が駿東の拠点として重視した深沢城(御殿場市)は玉縄城(鎌倉市)城主の北条綱成(ほうじょう つなしげ。黄八幡)が城将として守備したが元亀二年(1571)にとうとう信玄の手に落ち、北条の領国防衛ラインは足柄城まで後退した。

そして時代は豊臣秀吉による小田原侵攻(1590)の前夜へと移っていく。北条氏政(四代当主。当時は御隠居様)は東海道の防衛拠点として箱根路の山中城(三島市)とともに足柄路の足柄城の強化に着手。城将として小机城(横浜市港北区)城主の北条氏光(ほうじょう うじみつ)が入り、大改修が行われる。現在に残る「五連の郭(くるわ)」は小田原合戦直前期に完成したと考えられている。

そうして迎えた小田原合戦であったが、堅牢な山中城が秀忠・家康の七万の大軍により激戦の末わずか一日で落とされると、足柄城に入っていた佐野城(栃木県佐野市)城主の北条氏忠は小田原城に退却。配下の城代(じょうだい)が守備した足柄城は井伊直政による総攻撃の直前に城代も引き払ってしまったようで、あっけなく開城した。

足柄城は山中城と同様、明らかに駿河方面(西)から侵攻してくる軍勢を意識して曲輪(くるわ、郭。城の区画)が構築されている。

この図を見ると、現在の車道は「一の郭(くるわ。曲輪)」と「山の神郭」の間を開削して切通しにしていることが分かる。そこで、より往時の地形に近い形で巡るために関所跡の遊歩道入口から「山の神郭」に上がり、吊橋(あづまはや橋)を渡って主郭となる「一の郭へ」向かう。

なお古い地形図を参照すると、相模側の足柄古道は現在も残る古道から地蔵堂に下りるルートと足柄万葉公園の先から矢倉岳のすそを通って下りていくルートがあったようだ。また万葉公園の先の尾根道には足柄城の支城(支砦)となる砦跡が幾つか見られ、そちらも古道の筋となっている。

遊歩道(園路)へ。

「山の神郭」はそこが曲輪だったというのはちょっと分かりにくい。

切通に架かる吊橋「あづまはや橋」へ。

昔はおそらく土橋(どばし)で「一の郭」と連絡していたのだろう。

吊橋から現在の足柄峠、そして擁壁に設けられた見学者のための階段を見下ろす。

新羅三郎の碑。

「一の郭(いちのくるわ)」。ここが足柄城の主郭となる。

碑の向こうには雄大な富士山が望まれるところだが、春の午後三時も過ぎると富士山はすっかり白く霞んでいる。

足柄城の一の郭から三の郭には野面積み(のづらづみ)の石垣が築かれていた。

戦国時代も後期に入った永禄末年(1570)から元亀(1570〜73)にかけて北条氏は石切職人を足柄に度々送り込んでいる(江戸時代後期の地誌「駿河志料」巻之六十八駿東郡八・竹下の古城跡の項にはその旨記述がみられる)。その頃から石の利用を積極的に始めたのではないか、とされる。これは急峻な土塁をも一気に駆け上がる武田騎馬軍団の威力に対する処置ではなかったか、と考えられている。

延宝八年(1680)の竹之下村の「村鑑(むらかがみ)」によると一の郭と二の郭には西面を除く三方に石垣がまわっておりその高さは四尺(1.2m)から一丈四尺(4.2m)ほどであった。

ただ、そうした石垣は度々の大地震で崩れ、昭和40年頃の県道造成時に谷へ落とされており現在はごくわずかの痕跡しか残っていない。よほど注意して探さないと見つからないようだ。

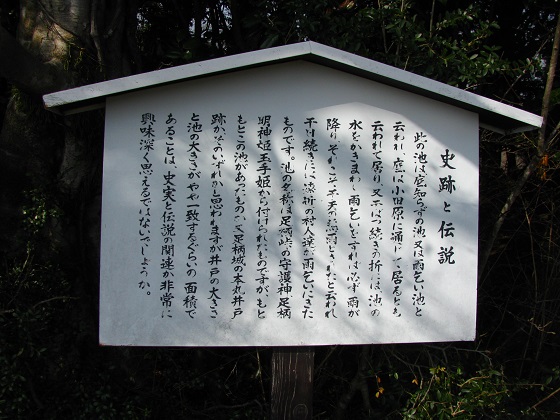

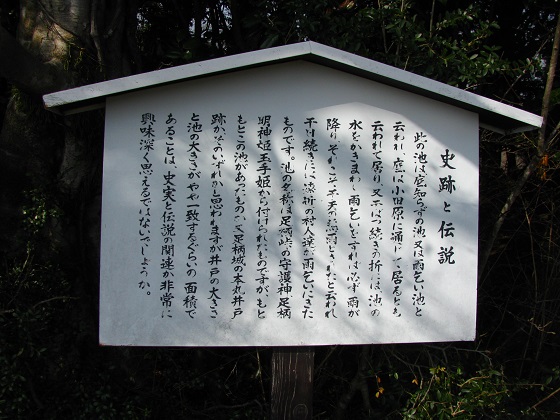

右手の茂みの中には池がある。

一の郭の「お玉ヶ池(玉手ヶ池)」。水不足に陥りがちな尾根筋の山城にとって、貴重な水場。昔は周囲を湿地にしてしまうほどの相当な量の湧水があったらしい。

案内板。

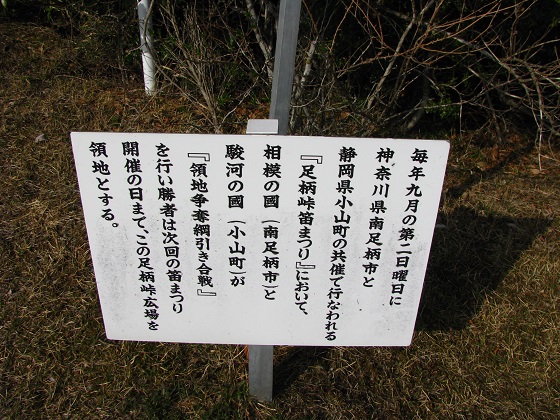

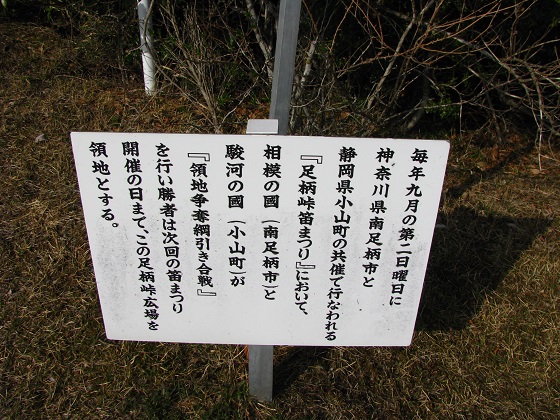

新羅三郎の吹笙伝説にちなんだ「足柄峠笛まつり」の案内板。

「一の郭」から「二の郭」へ。両者は土橋で連絡している。しかしこの土橋はあえて遺構とは違う質感で造られているので、見学用に設けられた園路というだけなのかもしれない。

一の郭と二の郭を隔てる空堀(堀切・ほりきり)。

二の郭。

二の郭から金時山。

空堀の向こうは一の郭の土塁。

霞む富士山。

二の郭の東側に園路が付けられている。

その奥には「蔵屋敷」の立札。平場が倉庫になっていたようだ。ちなみに居住区(根小屋・ねごや)は聖天堂から茶屋にかけての平場に設けられていたという。

二の郭から見る三の郭。

三の郭は方形の平場。「角馬出(かくうまだし。方形の広場に二か所の虎口(こぐち。出入口)を備えた区画)」と見られている。かなりはっきりした地形が整備により復元されている。

堀切(空堀)に下りて三の郭へ。

三の郭から振り返り、二の郭を見る。

三の郭からは土橋が築かれている。

土橋の先は、ある程度の広さがある平場。

三の郭から四の郭への園路は空堀へ下りていく。

四の郭の井戸跡。

こちらは完全に枯れている。

四の郭。

四の郭、五の郭は一〜三の郭からは遅れて構築された、とされる。先行した二〜三の郭がやや小さいのに対し、四〜五の郭は主郭である一の郭並みに大きい。また堀切(空堀)の幅も広く、深い。

しかしながら、こちらは草ぼうぼうになってしまっている。主郭である一の郭に匹敵する広さを持つというが、現状ではそれを感じることができない。

この奥は四の郭に桝形虎口(ますがた こぐち。枡の形をした出入口)、五の郭に堡塁が築かれて土橋で両郭が連結されているという。

四の郭から五の郭への園路は空堀に下りる形で設けられている。

空堀の底。

空堀の奥は壁のように築かれた土橋が見える。

空堀の反対側。

四の郭側を見る。

空堀から上がると、五の郭。こちらも草ぼうぼう。

四の郭、五の郭までは足を延ばさない見学者が多いのかもしれず整備が行き届いていないのだろうか。何か勿体ない。

園路は空堀へと続いている。

五の郭から空堀に下りていく。

かなり長大な空堀。左手は五の郭。なかなか見事な遺構だ。

駿河側から進軍してきた敵勢は、主郭(一の郭)に至るまでにここから大きな空堀(堀切)・土塁を何度も何度も越えていかねばならない。北条氏の縄張(なわばり。城の設計)構築にかける意気込みを感じさせる。

空堀を進んでいくと、県道に上がる園路が付いている。

県道に「遊歩道入口」の道標が立つ。県道を数百メートルも登っていくと、足柄城址の石碑が立っていた「一の郭」に戻る。

ここから県道を下り、JR御殿場線・足柄駅へ。

ふもとに向かって県道を下っていく。

少し進むと現れる「六地蔵(上の六地蔵)」。このお地蔵さまは背後に舟形の付いた「舟形地蔵(ふながたじぞう)」。

このあたりも足柄城の城郭の一部で、六地蔵の裏手あたりには桝形虎口の土塁が築かれ五の郭側には堀切(空堀)が掘られていたとされる。

六地蔵は後世の人々が討死した武者たちを供養するために安置したのだろうか。

さらに下りていくと再び「六地蔵(下の六地蔵)」。

こちらは「丸彫り地蔵」のお地蔵さまが八体。この辺りにも堀切が設けられていた。

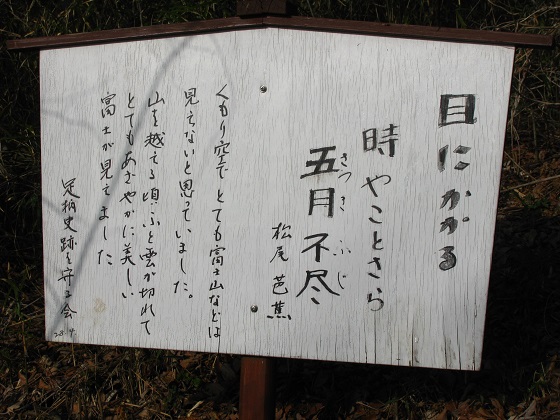

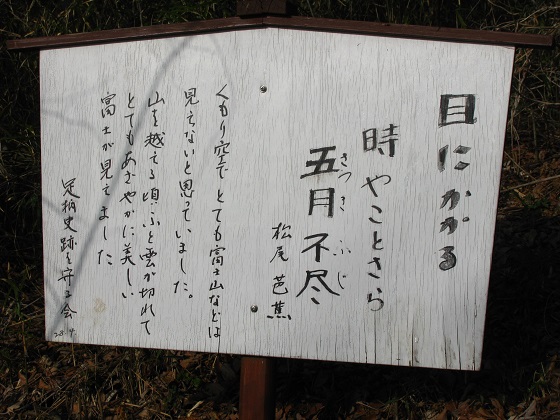

すぐそばには芭蕉の句碑。

解説板。

「目にかかる時やことさら五月不尽(ふじ)」

箱根西坂(三島市)では「富士を見ぬ日ぞ面白き」などと粋がって詠んでいたが、やっぱり見えれば嬉しいんだな、芭蕉さん。

県道が大きくカーブする手前が足柄古道の入口。

この辺りには調査により寺庭遺構(寺庭虎口遺構群)が確認されている。このあたりまでが足柄古道沿いに構築された足柄城の城域だった。

参考

「神奈川中世城郭図鑑」「箱根をめぐる古城30選」

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。