境川サイクリングロード、田園地帯をゆく

平成25年(2013)の9月、稲穂も実る秋の彼岸入りの頃。横浜市瀬谷(せや)区と大和(やまと)市の市境、中原街道・新道(しんみち)大橋から藤沢大和自転車道(境川サイクリングコース)を利用して、流域の各所へ寄り道しながら境川遊水地までを走る。

今回は自転車で境川沿いを主に走ったが、小田急江ノ島線、相鉄いずみ野線の各駅を利用すればルートの一部をウォーキングする楽しみ方もできる。

2.本興寺から下和田の長屋門、左馬神社、上飯田のイヌツゲ生垣へ

境川サイクリングロードを走り、流域の田園地帯を巡る。このページでは大和市下和田の長屋門、左馬神社。続いて横浜市泉区上飯田の飯田神社、旧家のイヌツゲ巨大生垣へ。

本興寺(ほんこうじ)を後にし、境川の緑橋まで戻る。

緑橋。橋の手前は横浜市泉区(かつての相州鎌倉郡)、向こうは大和市(かつての相州高座(こうざ)郡)。

ここからしばらくは、境川サイクリングコースの両岸に広がる各所へ寄り道していく。まずは長屋門を見に、対岸へ。橋を渡ってすぐ先を右に入ってゆく。

スーパーマーケットオーケーの向こうに、屋敷林が見えてきた。

大和市下和田(しもわだ)地区の旧家。

門の奥に見えるのが長屋門。江戸時代末期の築といわれる。

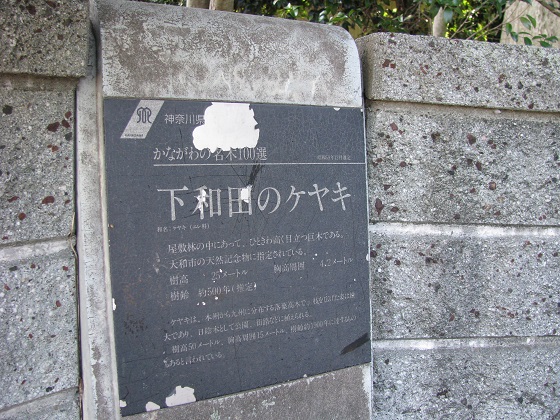

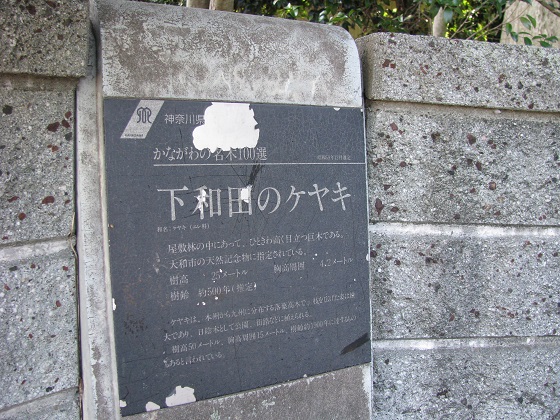

長屋門の前から屋敷沿いに回り込むと、巨大なケヤキがそびえている。

県の名木100選にも指定されている、下和田のケヤキ。推定樹齢500年の古木。

ケヤキの先を上がっていくとすぐ、右手に神社がある。この先、小田急江ノ島線高座渋谷(こうざしぶや)駅は近い。

下和田の左馬神社。ここを含め、境川流域にはサバ神社が多い。これから先、何か所かの左馬神社を巡っていく。

長屋門前の道から下流方向に進むと、田園風景が広がる。

秋のお彼岸も近いころ、早くも稲刈りが始まっていた。

振り返れば水田の向こうに屋敷林。

水田をあとにして先へ行く。立体交差をくぐった先で汚水処理場のところを左折し、境川まで戻る。

境川サイクリングロードに戻ってすぐの下流寄りに、人道橋が架かっている。

人道橋を渡って、左岸へ。ここから、旧家の大きなイヌツゲの生け垣をめざす。

渡ったところから民家の前に出て上流方向に少し戻り、右に入ってゆく。

右に入ってからはまっすぐに道なりに進んでいくと、すぐに屋敷地。

屋敷地を抜けてゆく。

バス通りを横切った先に、狭い道は続いてゆく。

狭い道の先に進む前に、バス通りのすぐ左手にある神社へ立ち寄ってゆく。

村社飯田神社(上飯田のサバ神社)。

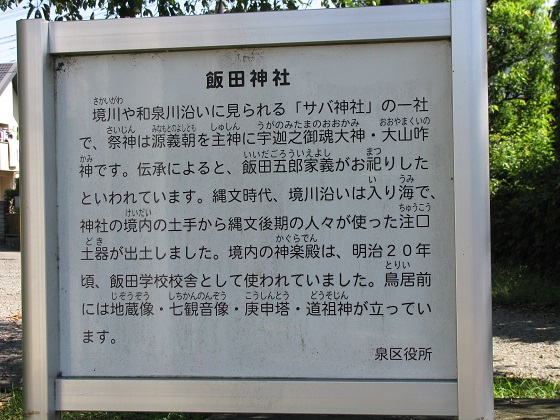

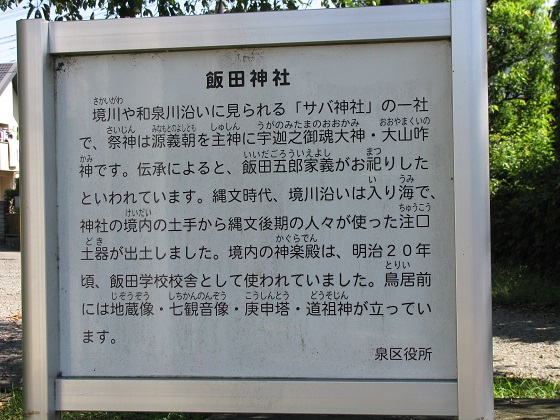

飯田神社の由緒が記された案内板。

新編相模風土記稿には、「飯田明神社、鯖明神とも唱う」と記されている。祭神は源頼朝の父・左馬頭(さまのかみ)源義朝(みなもとのよしとも)。最終的に平治の乱(1160)で平清盛に敗れはしたものの、若き頃より都から関東に入り坂東武士の信任が厚かった名武将である。ともあれ、左馬頭何某をお祀りしているのでサバ神社、と呼ばれる。

勧請年代は不詳とされているが、社伝によると延応元年(1239)飯田三郎能信が地頭に復した際に奉幣(ほうへい)の儀を行った、とある。もとは上飯田の柳明(やなみょう)にあったがこの地へは寛文12年(1678)移された、とされている。

飯田氏は鎌倉時代の御家人の一大勢力・鎌倉党の一員。鎌倉党とは源義家(1039〜1106。八幡太郎)に従った鎌倉景政を輩出した鎌倉氏、その一族である大庭(おおば)氏、長尾氏、梶原氏などが連なる武士集団。飯田氏もその縁族であった。

ここ境川流域は鎌倉党の勢力が広く及んでいた。

拝殿。この建物は昭和30年(1955)築。

流れ向拝(こうはい)の下、蟇股(かえるまた)には龍、木鼻(きばな)には獅子の彫り物。

神社には珍しい、鐘楼。

鐘には「当社にはかねてより神鐘が備えられその音が飯田の里にこだましていたが戦時中にかつての鐘は供出されのちに氏子一同の尽力によって再興された」との旨が刻まれている。

飯田神社を後にし、バス通りへ戻る。

バス通りから狭い道に戻り、先へ行く。突き当りの道を、右へ。

さらに、左へ。行く先に団地が見える。

左手に大きな生垣が見えてきた。

泉区上飯田地区の旧家のイヌツゲ生垣。

高さ4.5m、長さ100mにもわたって屋敷地をとり囲む生垣は、樹齢およそ280年(2011年資料)。市の名木古木に指定されている。

ちょっと大きさがわかりにくいので、停めてみた。

目の前には水田が広がる。

自転車で行く人と比べると、その大きさがよくわかる。さながら緑の城壁のよう。これほどの生け垣を維持管理するにはさぞ労を要するのだろう。

道端には紅白の彼岸花(ヒガンバナ)。

門となる部分は刳り貫かれている。

すぐちかくには、地域の鎮守である神明神社。

水田越しに相模の霊峰・大山(おおやま)が見える。

広がる水田と屋敷林。

水田を後に、境川サイクリングコースに戻る。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。