相模横山・相模川河岸段丘の街をゆく

令和三年(2021)六月上旬、紫陽花、花菖蒲の花見がてら相模川流域の街を歩く。

スタートはJR相模線・上溝駅。横山丘陵・照手姫伝承地から道保川公園、相模原沈殿池・県立相模原公園・相模原麻溝公園と歩き、河岸段丘の中段を横断して下段へと下り時宗当麻山無量光寺、当麻の水田、三段の滝から下溝駅へと巡る。

8.当麻の水田から三段の滝へ

相模川河岸段丘の低地に広がる当麻の水田(相模原市南区)から八瀬川沿いに歩き、三段の滝へ。三段の滝は相模川水系鳩川から相模川へ放水する分水路。段丘崖の高低差があるため三段の堰堤になっている。新滝はコンクリート造だが、昭和初期の旧滝は石積風。

午後3時半ちょっと前、当麻山無量光寺(たいまさん むりょうこうじ)を後にする。

河岸段丘よりさらに一段低い、相模川の沖積低地に広がる当麻の水田。

無量光寺入口信号を渡って沖積低地へと下りていく。

水田の広がる沖積低地と段丘下段の陽原(みなはら)面を隔てる段丘崖(だんきゅうがい)に通された、ヘアピンカーブの車道。

八瀬川(やせがわ。相模川水系)を渡る。陽原と田名原(たなはら。中段)の段丘崖の湧水に源を発した八瀬川は陽原面から沖積低地へと流れ下り、相模川へと合流していく。

県道の無量光寺入口より東南に延びる八瀬川沿いの段丘崖(ハケ)は、段丘の中段(田名原)と沖積低地を隔てる。

この段丘崖の崖上には石碑が建てられ「八景の棚(はけのたな)」と称された展望地もある。「ハケ」への当て字として「八景」が用いられたようだ。

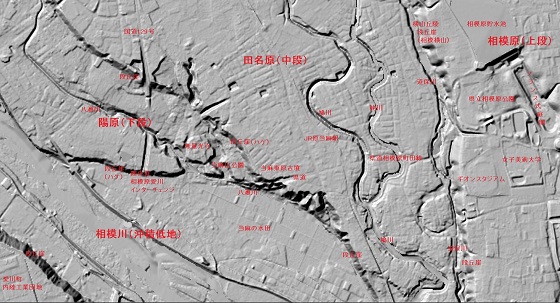

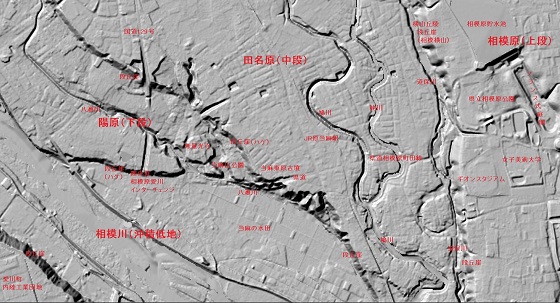

相模原市南部・相模川河岸段丘の起伏

拡大版。

画像出典:地理院地図(電子国土Web)陰影起伏図(赤文字加工はサイト管理者)

田植えが済んだばかりの水田。

段丘崖の西側、当麻山の社寺林。当麻山無量光寺の古図に見られる「亀形峰(きぎょうほう)」の名は此処からの眺めから付いた訳でもなかろうが、眺めていたら何だか「頭をもたげた亀」に見えてきた。

相州の霊峰・大山(おおやま)を背景に。

季節は二十四節気「芒種(ぼうしゅ)」。

早苗の季節がやってきた。

水面を風が吹き抜けてゆく。

みなもを揺らす、さざ波。

ほんのいっときの早苗の季節。夏至を過ぎれば、一面に広がるのは青田。

八瀬川に沿って「三段の滝展望広場」に向かう。

新八瀬川橋の下まで来た。

橋のたもとに上がる。

光明相模原(こうみょう さがみはら)高校グラウンドの脇、新八瀬川橋の手前には車止め。この先は三段の滝展望広場に通じる遊歩道の「相模川散策路」。

展望広場(芝生広場)に到着。時刻は午後4時ごろ。

相模川散策路の総合案内板。

南は「芝ざくらライン」から北は津久井の小倉橋まで、全長は16km近い。

鳩川(はとがわ)分水路に架かる新三段の滝橋。

鳩川分水路は昭和63年(1988)に完成。鳩川の中流で流れを分けて相模川に放水する。新三段の滝のもう一段の堰堤は橋の下流側。

上磯部(かみいそべ)三段の滝広場緑地。

こちらは鳩川隧道分水路(旧分水路)に架かる三段の滝橋。

三段の滝。こちらの分水路・堰堤は昭和8年(1933)完成と時代も古く、より滝らしい姿。下段の奥に中段、上段が見える。

三段の滝広場緑地から見る中段、上段。

この分水路は河岸段丘中段を流れる鳩川の水を中流のこの付近で相模川に逃がし、下流の合流点(海老名市)付近の洪水を防ぐ役割を持っている。段丘崖の落差を緩衝するために三段構造となった。

治水のための旧分水路(隧道分水路)の開通に続き、合流点のやや下流には用水路への取水施設である磯部頭首工(いそべ とうしゅこう)が昭和10年に完成、通水を開始する。相模ダムに代表される相模川の高度な治水・利水の事業は戦前期から計画され次々と実現されてきた。

広場に建てられた鮎供養の碑。

アユ漁が昔から盛んだった相模川らしい碑。

さお塚。

展望広場の上へ。

ハケの上から見下ろす、相模川。

流域にとどまらずに県東部の川崎、横浜、横須賀にまで水の恵みをもたらす相模川は、神奈川の母なる川。

新磯橋(あらいそばし)入口付近の「相模の大凧」案内看板。

もう午後4時半近くだが、6月上旬ともなるとずいぶんと日が長くなった。

新磯橋入口から歩いて5分とかからずにJR相模線・下溝(しもみぞ)駅に到着。

下溝駅は一面一線(上り下りが同じホーム)の小さな駅。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。