旧東海道を戸塚から藤沢へ

令和二年(2020)10月下旬の週末、旧東海道を戸塚から藤沢へと歩く。

5.旧東海道・藤沢宿

旧東海道を戸塚から藤沢へと歩き、藤沢宿を巡る。交流館には大鋸町のジオラマあり。藤沢宿は県内他所の宿場と比べて蔵がよく残っている。宿場沿いを歩いた後は源義経を祀る白旗神社をめぐり、小田急線・藤沢本町駅へ。

遊行寺の門前に建つ、ふじさわ宿交流館。蔵をイメージした建物となっている。交流館前の道路はかつての「大鋸(だいぎり)広小路」。

広小路に面して高札場(こうさつば。宿場のお知らせ掲示板)が復元されている。

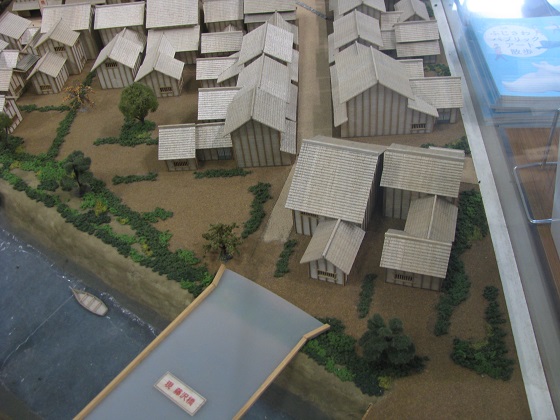

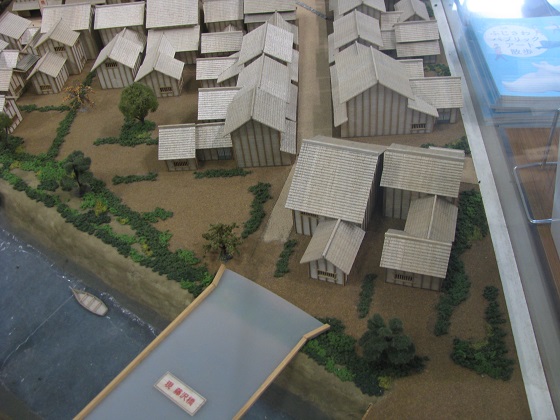

館内に展示されている藤沢宿(大鋸町地区)のジオラマ。

大鋸橋。宿場町の時代は遊行寺橋の場所に架かっていた橋を大鋸橋と呼んでいた。遊行寺門前から大鋸橋を手前に向かって渡ると、左手に江の島道が延びている。

現在の藤沢橋が架かる位置。

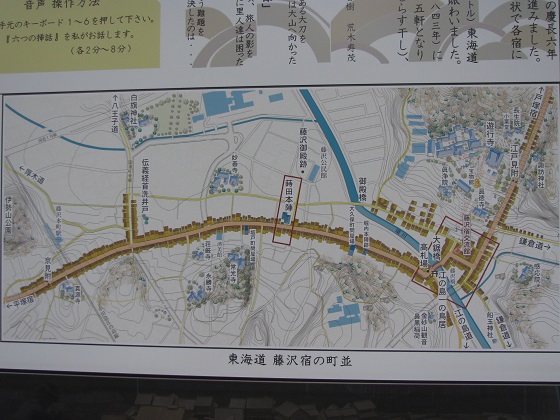

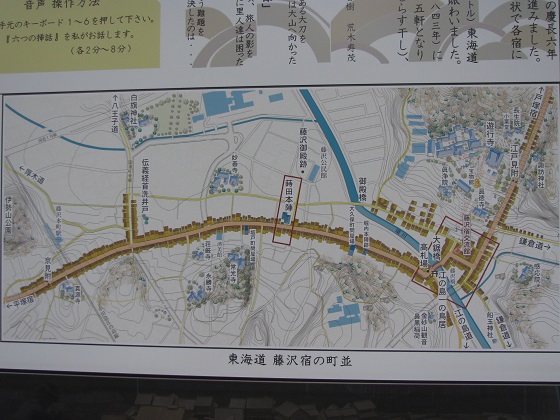

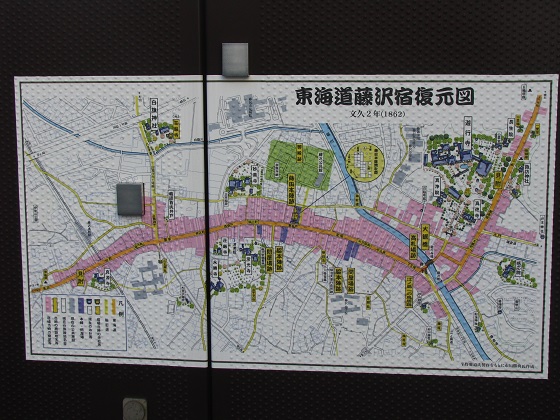

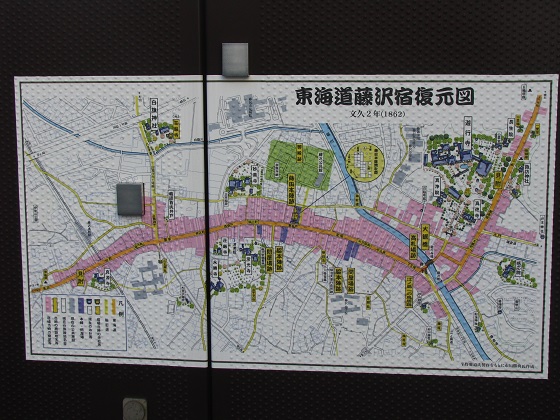

藤沢宿の絵図。旧東海道の道筋は遊行寺坂(昔の道場坂)を下ってきてから遊行寺の門前を通るようにクランクしていた。遊行寺坂の途中(諏訪神社のあたり)に江戸見附があり、そこから西の京見附(上方見附)までが宿場町の範囲となる。

藤沢宿は大鋸町(旧鎌倉郡)、大久保町、坂戸町(旧高座郡)の三町から成った。藤沢は宿場町であると同時に遊行寺の門前町としても発展、江戸時代後期の宿場人口はおよそ4,000人を数えた。これは県内では江戸湾物流拠点の神奈川湊を有する神奈川宿、城下町の一角を形成する小田原宿に次ぐ規模となった。

宿場の中ほど(蒔田本陣の北側)に見られる藤沢御殿跡は江戸時代の初期、徳川将軍が上洛や鷹狩りの際に宿泊した御殿。県内主要街道の数か所に設けられていたが、いずれも江戸時代後期には既に跡が残るのみとなっていた。

大鋸橋(遊行寺橋)からは江の島弁財天への参詣道が、京見附を過ぎて西へと進んでいくと追分(分岐)から大山詣での参詣道(田村通り大山道)がそれぞれ延びていた。藤沢宿は江戸庶民の物見遊山の中継点となる宿場でもあった。

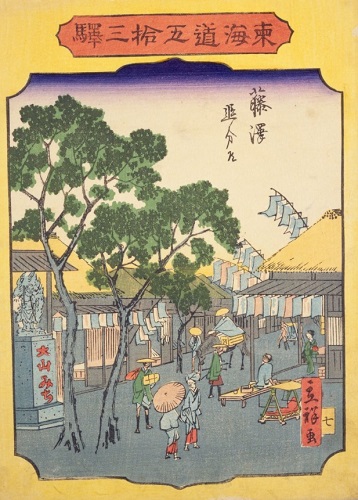

「東海道五十三駅 藤沢」立祥画。

「追分」とあり、宿場町から西へと進んだ四谷の立場(たてば)あたり。「大山みち」の道標が立ち、大山詣での参拝客(大山講)を迎える「布まねき」が描かれている。

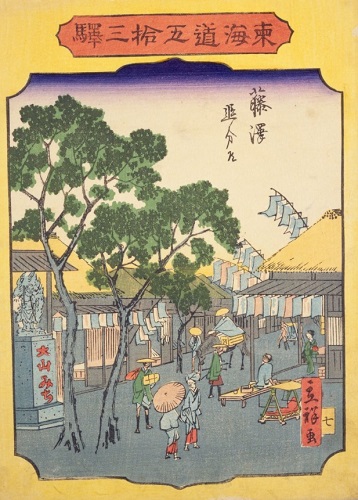

「東海名所改正五十三駅 藤沢」三代広重画。

明治初期の錦絵。大鋸橋の欄干がトラスになっているところが新しい。隣りの戸塚には東海道での乗馬を楽しむ横浜居留地の外国人、平塚には渡し船に乗る人力車と車夫が描かれているところも明治期らしい。とはいえ、世の中はまだまだ江戸幕末期の延長線上にあった。

画像出典・二点とも国立国会図書館デジタルコレクション。

藤沢宿交流館からは旧東海道を西へ進み、白旗神社に寄ってから小田急・藤沢本町駅へと歩く。

画面中ほどに藤沢宿交流館の角。奥には遊行寺の惣門が見える。

遊行寺橋から遊行寺方面を見る。橋は宿場町時代には大鋸橋と呼ばれた。

交差点から手前側が旧江の島道。奥が旧東海道。かつてはこの辺りに江の島弁財天一の鳥居が建っていた。

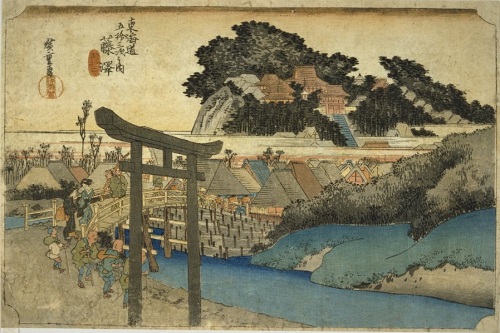

「東海道五拾三次之内 藤沢」(保永堂)初代広重画

大鋸橋(遊行寺橋)の奥に宿場町の屋並と遊行寺が描かれている。

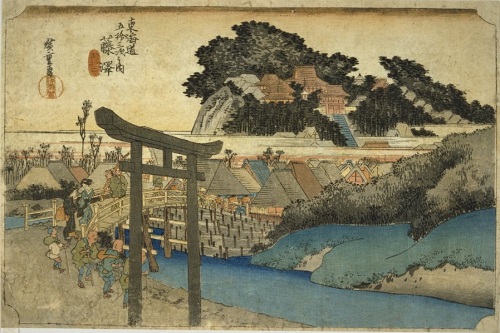

「東海道五拾三次 藤沢」(狂歌入東海道)初代広重画

鳥居の右手が旧東海道の小田原・箱根方面、左手が江の島道。橋は大鋸橋(遊行寺橋)。

画像出典・二点とも国立国会図書館デジタルコレクション

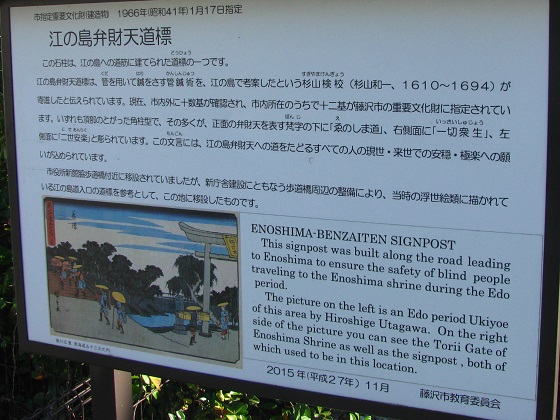

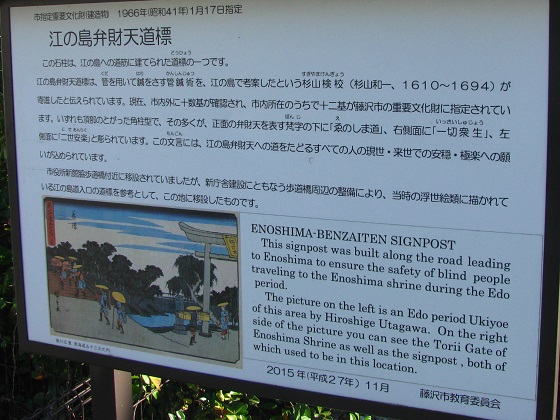

江の島弁財天道標。

解説板。

江の島にて鍼の施術法を考案した杉山検校(すぎやまけんぎょう)が寄進した道標は、江の島道の各地に残されている。頭が尖っているのは全盲の人が触って分かるように、という検校ならではの工夫の表れといわれる。

案内板の五十三次は「行書東海道」と呼ばれる版。

東海道分間延絵図(とうかいどうぶんけんのべえず。道中奉行により作成された絵図)にみる江戸後期の藤沢宿。

現代の藤沢宿周辺地図。太い点線で宿場の範囲(江戸見附から京(上方)見附まで)と江の島道(一の鳥居から次の道標まで)が示されている。

旧東海道を西へ。

立派な蔵が残っている。こちらは桔梗屋の店舗蔵(右の黒漆喰の蔵)と文庫蔵。店舗蔵は洋紙店の支店として現在も使用されている。

藤沢宿でも県内の他の宿場町と同様に本陣、脇本陣、旅籠、問屋場といった建物は跡が残るのみであるが、神奈川、保土ケ谷、戸塚ではほぼ無くなってしまった商家の蔵はいまだに数棟が残っている。

メゾンイナモトの隣り、電機店の脇を入ると旧稲元屋呉服店の蔵が見える。

こちらには内蔵と一番蔵の二棟が残る。

路上変圧器(トランスボックス)にラッピングで描かれた藤沢宿復元図。

通りに面した赤い蔵。こちらが「ふじさわ宿交流館」サイトの「おすすめ処」に記載のあった関次商店の文庫蔵。

赤い蔵の手前を左に入っていくと、右奥の石蔵が「関次商店 パンの蔵 風土」として使用されている。

石蔵に並ぶ穀物蔵を裏手側から。

旧鎌田商店の石蔵。こちらは「歩いて見よう藤沢宿」の小冊子に掲載されていた。

蔵の外壁を保護するためのトタンで覆われている蔵も多い。

白旗交差点。

かながわ信金本町支店前の藤沢宿絵図を描いた看板。藤沢宿では交流館を始めとして街の至る所で様々な絵図を目にする。

交番前の「義経首洗井戸」の案内柱。

ここでは交番も蔵造り風。脇の路地を奥へ。

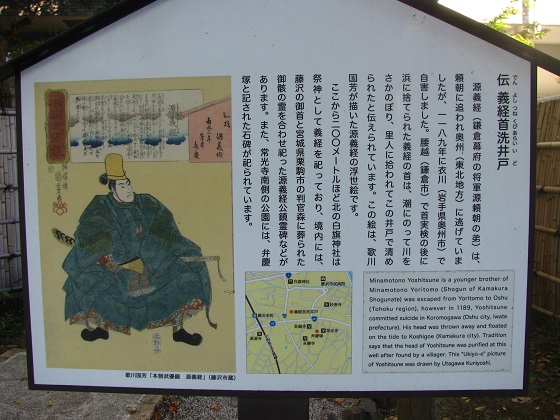

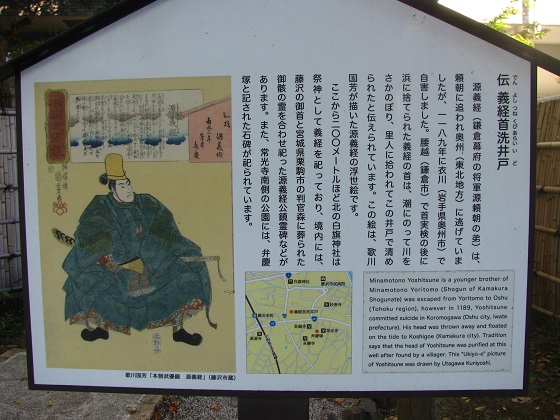

伝源義経首洗井戸。

案内板。

義経が奥州衣川で自害した後、その首は酒で満たされた黒漆の櫃(ひつ)に入れられて鎌倉に送られ腰越にて和田義盛、梶原景時の立会いの下で首実検された。「吾妻鏡」によればさすがの景時もこの時ばかりは袖を涙で濡らしたようだ。

その後の首がこの井戸で洗われたという伝承が残る。

義経首洗井戸から白旗交差点に戻り、白旗神社へ。

交差点を北へと進んでいくと、白旗神社の白い鳥居が現れた。

白旗神社。元々は相模一宮・寒川神社の分霊を分祀したのが始まりとされるが、宝治三年(1249)に義経が祭神(白旗明神)として合祀された。宝暦二年(1752)に白旗神社と号し、現在に至る。

参考「かながわの神社」

源義経公・武蔵坊弁慶公の銅像。

「義経・弁慶没後830年」の節目を吉年として令和元年(2019)10月28日に建立されたばかり。

社殿へ。

参道にそびえる、大きなケヤキ。

社殿(拝殿)。現在の社殿は天保六年(1835)の築。社紋は源氏の家紋である「笹竜胆(ささりんどう)」。

弁慶の力石。江戸時代には神社の西隣りの茶屋(現在は古美根菓子舗)前に置かれており近隣の力自慢たちの力比べに用いられていた、とある。

神輿殿。七五三詣の始まるこの季節、源氏の旗印である笹竜胆の紋が入った白旗の幟が掛けられている。

今回のまち歩きはこれにて終了。小田急・藤沢本町駅へ。

旧東海道を伊勢山橋まで進み、右折すると駅。

藤沢本町(ふじさわほんまち)駅。線路は旧東海道をくぐるように、一段低い堀割状のところを走っている。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。