三浦半島、自然の中に息づく歴史

平成30年(2018)5月の大型連休最終日、三浦半島南部の森を歩き、城址を巡り海岸を歩く。

まずは京急三崎口駅(神奈川県三浦市)から小網代の森、油壺・新井城址へ。油壺からはバスで移動、三崎城址から城ヶ島南岸へとめぐり歩く。

なお横浜駅からは「三浦半島1DAYきっぷ」を利用。1枚目は乗車駅(横浜駅)から降車駅(今回は三崎口駅)まで。2枚目で金沢文庫駅以南の京急全線と三浦半島エリア一部指定路線(南部はほぼ全て)の京急バスが乗り降り自由。帰路はフリー区間内最後の乗車駅から金沢文庫を越えて降車駅(横浜駅)まで2枚目で乗車できる。

4.城ケ島めぐり

三浦半島の最南端、城ヶ島(神奈川県三浦市)。県立城ケ島公園から安房埼灯台、ウミウ展望台、馬の背洞門、城ヶ島灯台へと巡っていく。海岸線の岩場は関東大震災により隆起した痕跡を感じながら歩く。

三浦市三崎と城ヶ島を結ぶ、城ケ島大橋。

三崎港。城ヶ島が天然の防波堤となった良港。

城ヶ島に入り、まずは県立城ケ島公園へ向かう。時刻は午後3時ちょうど。

階段を降りると駐車場。案内板に従って駐車場沿いから小さなトンネルをくぐり、先へ進む。

車道沿いに緩やかな上り。

ウミウ展望台、馬の背洞門への分岐。

ウミウ展望台、馬の背洞門へは後で回る。

正面ゲート前の駐車場。

正面ゲート。大橋を降りてからここまで、歩いて12分ほど。

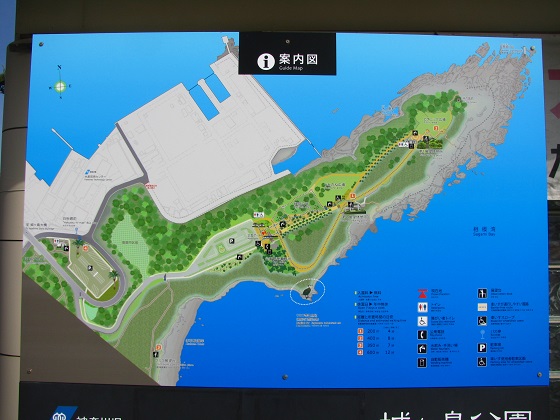

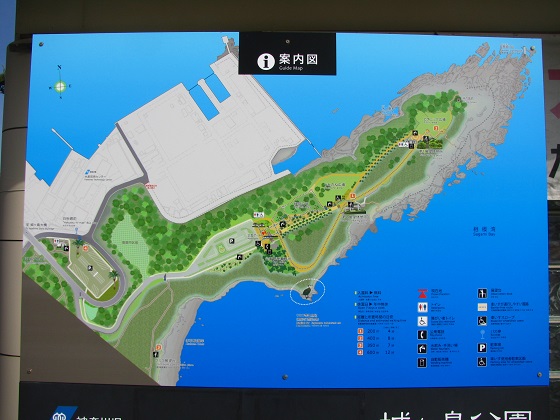

県立城ケ島公園の案内図。

城ヶ島東部の一角を占める県立公園は、広さおよそ15ヘクタール(100m四方×15)。

城ヶ島めぐりは県立公園の安房埼灯台から東の磯歩き、ウミウ展望台から馬の背洞門を経て南岸の磯歩き、西側の城ヶ島灯台から城ヶ島バス停へと歩いていく。

緑陰広場の松並木。

芝生の広がる「うみのね広場」。

強風の中、白波が打ち寄せる。

ピクニック広場。

磯へ。

江の島と比べると真っ平らなイメージがある城ヶ島だが、海岸線までは結構起伏がある。

安房埼(あわさき)灯台。

安房崎(あわざき)とは安房国(千葉県南部)を望む岬であることから付いた名。安房埼灯台は昭和37年(1962)建造の無人灯台。この辺りに浅瀬が多く航行の難所だったために設置された、とある。

※現在は旧安房埼灯台は撤去されており、令和二年(2020)3月にピクニック広場に青首ダイコン型の新しい安房埼灯台が建てられている。

岩場をゆく。風がものすごく強い。

どーん、と打ち寄せる波頭の飛沫。強風に煽られ、帽子もクリップで留めなければどこまででも吹っ飛んでいく。

こちらの遊歩道は半分ほど歩くだけにして第一展望台・ピクニック広場へ上がり、ウミウ展望台へ向かう。

上から見下ろす海岸の遊歩道。あの先を進んでいって第二展望台・うみのね広場へ上がることもできる。

第一展望台から第二展望台へ。

磯から遊歩道が上がってくる。

先へと進み正面ゲートを経てウミウ展望台分岐まで戻り、ウミウ展望台へ。

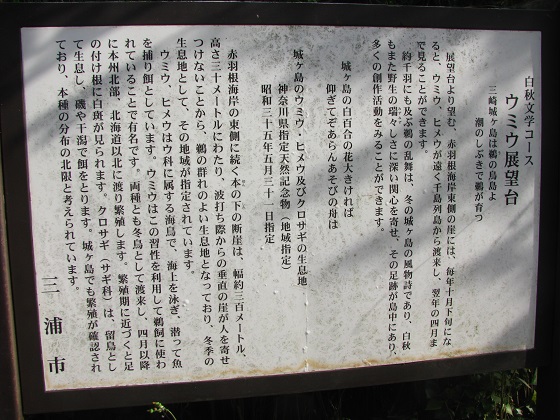

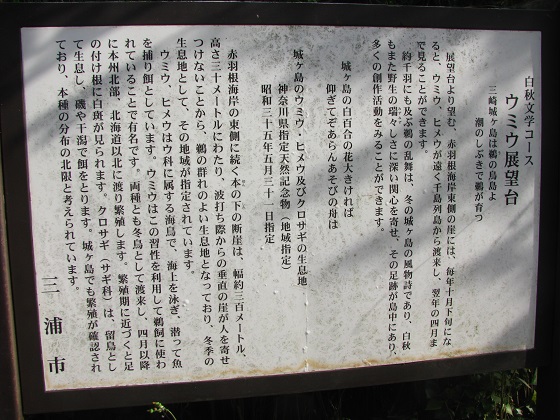

ウミウ展望台。赤羽根海岸の断崖絶壁に打ち寄せる白波。

城ヶ島はウミウの越冬地。冬鳥として渡ってきたウミウはこの人を寄せ付けない断崖周辺で越冬し、繁殖期を迎える四月以降に北へと帰ってゆく。

波で侵食された凝灰岩の地層の上に、赤土のローム層が分厚く積もっている。

白秋も足繁く通いし、海鵜の島。

馬の背洞門へ。

磯へ下りていく。

馬の背洞門を上から見下ろす。

城ヶ島は海食崖(かいしょくがい)がぼこっと隆起して、海岸段丘(海食台)を形づくっている。波が侵食した海食崖は長い年月を経てすっかり緑で覆われている。

馬の背洞門は崩落の危険があるので立入禁止。

自然の造形でアーチをつくる、馬の背洞門。

案内板。

「馬の背」という用語は登山でよく用いられる。尾根の両側が深い谷となってストンと落ちる痩せ尾根の登山道を、幅の狭い馬の背中になぞらえてそのように呼ぶ。

この洞門は上から見下ろした景観が痩せ尾根の「馬の背」のようなので、「馬の背洞門」と呼ばれたのだろう。

案内板にある大町桂月(おおまち けいげつ)はエッセイスト(随筆家)。数多くの山岳紀行文を残し、近代登山ブームに少なからぬ影響を与えた。

日本の近代登山の黎明期となる明治の後期。飛騨山脈(北アルプス)の槍ヶ岳(やりがたけ。3180m)を登頂し「Japanese Alps」を広く世に紹介した日本における「近代登山の父」ウォルター・ウェストンは、小島烏水(こじま うすい。横浜正金(しょうきん)銀行の銀行マン、登山家、日本山岳会初代会長。新田次郎原作の映画「剱岳 点の記」では烏水を仲村トオルさんが演じた)と槍ヶ岳の登頂を通じて親交があった。その小島と交流があったのが、大町桂月。山岳文学の草分けとして名を馳せることになる彼もまた、槍ヶ岳に憧れた一人だった。

大きな洞門は波の侵食によって造られた。現在の洞門は海面よりかなり高い位置にあるが、この一帯は関東大震災(大正12・1923)で1m以上も隆起している。

大きな洞門に目を奪われてあまり目立たないが、小さな洞門も開いている。高波でも来ない限り、もう波で洗われることもないだろう。

砂浜を西へ進む。

波に侵食された、海食崖。

粗めの砂浜は、まだはっきりと形の残っている無数の貝殻片で埋め尽くされている。

振り返り見る「馬の背洞門」。

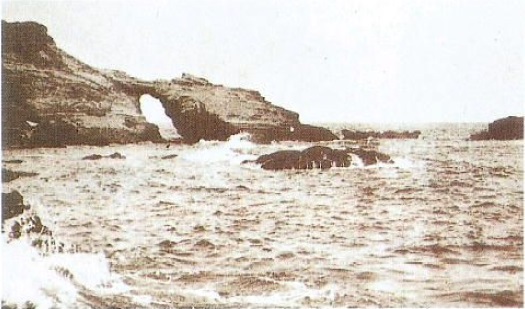

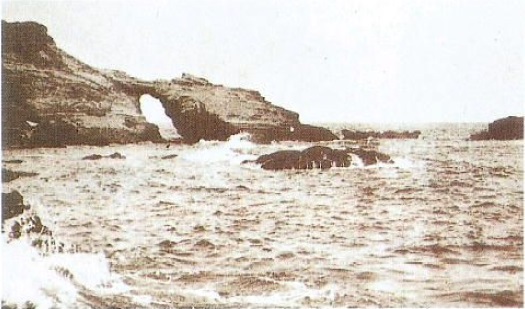

震災前(1918年)の馬の背洞門。100年前、この浜は海の中だった。

画像出典・中学校理科副読本「三浦の自然」地学ガイド「三浦の地層」8地層観察ガイド 三浦市教育委員会発行

なお「東北大学デジタルコレクション・狩野文庫データベース」に収録されている同じ絵葉書(モノクロ写真)には「相州三崎名所 赤羽根の洞窟」というタイトルがついている。

「馬の背洞門」という名称は、ひょっとすると大町桂月の紀行文「三浦半島」から後の世に広まっていった呼称なのかもしれない。

侵食され、えぐれた海食崖。

岩場では茶色、白、灰色の層が真っ直ぐに、あるいは歪んで縞模様を造る。油壺あたりで見たのと似たような色合いだ。

馬の背洞門を遠くに望む。

海岸が隆起してはや百年、新たな海食崖が生まれつつある。

灯台が見えてきた。

「これぞ灯台」という佇まい。

磯から上がっていく。

大きな入江から海に向かって広がる岩場は「互層(ごそう。砂岩と泥岩など異種の層が侵食されて造り出す洗濯板のような縞々)やら「スランプ褶曲(スランプしゅうきょく。何層もの岩が圧力を受けて波状にぐにゃぐにゃに曲がったもの)」やら「波食台(はしょくだい。岩畳)」やら、城ヶ島のなかでもひときわ特徴的な岩場。

日中なら是非とも見て回りたいところだったが、一日のなかにあれこれ詰め込んで歩いてきたので、もう夕暮れ近い。

灯台の足元に建つホテル、城ヶ島京急ホテルのレストラン「磯香瀬(いそかぜ)」。

※城ヶ島京急ホテルは令和二年(2020)で営業を終了。今後は新たな温泉旅館の開業が予定されている。

灯台へ。

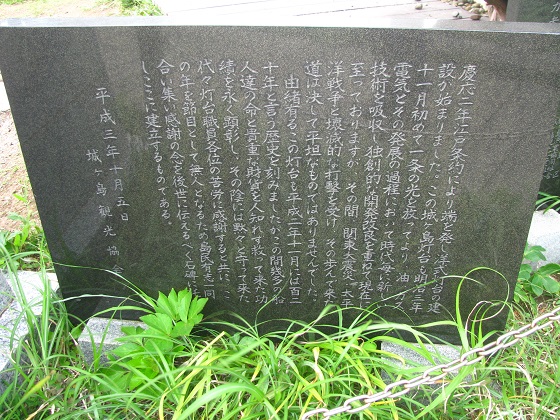

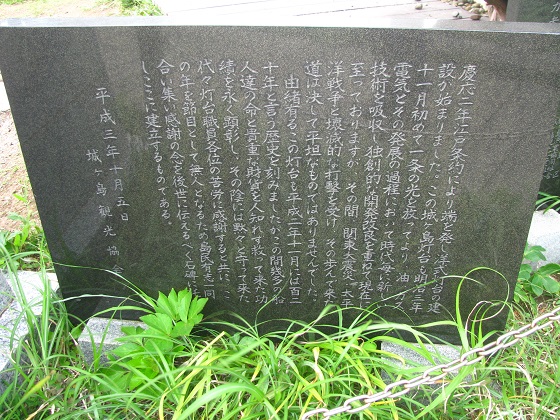

白亜の城ヶ島灯台。灯台点灯百二十周年記念碑が建っている。

初代は明治三年(1870)に初点灯。建設に携わったのは幕末に横須賀製鉄所(造船所)建設の責任者として着任したレオンス・ヴェルニー。この灯台は幕府の依頼により東京湾側の観音埼灯台(横須賀市)などとともに、日本における最初の西洋式灯台の一群として建設された。平成二年(1990)の百二十周年を機に灯台は無人化した、とある。

銘板に刻まれた「城ヶ島燈臺 初點 明治三年」の文字。「灯台」「初点」の旧字に歴史を感じる。現在の建物は関東大震災(大正12・1923)による損壊を経て大正15年(1926)に改築されたもの。

長い間、頑張った。そして、まだまだ頑張っている。

城ヶ島灯台を後にして、バス停へ。

食事処や土産物店の建ち並ぶ通りを抜けると城ヶ島バス停。

時刻は午後4時半過ぎ。城ヶ島バス停から三崎口駅へは30分ほど。

休日の三崎口駅は上り始発電車のほぼ全てが快特(快速特急)。泉岳寺止まり(都営地下鉄に乗り入れない)の車両であれば全席クロスシートの特急車両(2100形)でゆったりと寛げ、しかも別料金不要。やるじゃん、京急。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。