�����ցA���̉���

����29�N�i2017�j2���ŏ��̏T���A�~����̍����R�ցB�����̑�W�]���ς邽�߂ɑ��X�ɎR���ɗ��Ă�悤�P�[�u���J�[�𗘗p���A���̐�́u1���H�i�\�Q���j�v�����ǂ��ĎR���������B�@���Q�q���A���]�����\������͍����̎��R�̓������F�Z���u����͂̐X�R�[�X�v�Ɓu4���H�v�����V����B

����ɎR������͉������c���H������ď�����R���珬�������o�čb�B�X������������A�����Ɏc��B��̖{�w�ł��鏬���h�{�w���������Ă��瑊�̓_���������B

3�D�b�B�X���E�����B��̖{�w����ٓV���A���̓_����

�b�B�X���E������������։���B�����h�ɂ͌����ŗB��A�����̖{�w����������B�{�w�����w������͒��ٓ̕V�����o�āA���̓_���ցB���̓_���͐�O����v��A���H���ꂽ���ړI�_���B

2�D�����R���珬����R�A���������o�čb�B�X���Ó��ւ͂�����B

����20���i�b�B�X���j���o�X��B

�{�w�������B

�����h�̈ē��������˂�A�����̋��B

�����h�i���炶�キ�j�͍b�B�X���ō]�˂��琔���ċ�Ԗڂ̏h��B

���̏h��́u�p���v�i�����āB�X�����䂭�l��ו����A�l����n�Ŏ��̏h��܂ő���͂���j���]�˕��ʂ������Ă������l�݂̂����p�ł���u�Ќp���v�̏h�ꂾ�����B�]�˕��ʂ����̏��������z���Ă������l�͂����œ��h���A�p���͎��̗^���h�����ċg��h�i�悵�̂��キ�B����̎�O�j�܂ŗ��ނ��Ƃ��o�����B

�Ȃ�������ʂ���]�˕��ʂւ̌p���́A�͂�19���i1����36�������悻4�q�j��������Ă��Ȃ����ׂ̗^���h�i�悹���キ�j���s�����B������͏����h�����ē����z���A�����h�܂Ōp�����Ȃ��ꂽ�B

�����Ȃ�Ώ����E�^���̗��h�͏㉺�������̃T�[�r�X�G���A�ł������B

���ꂼ��̏h��Ԃ̋����͎��̒ʂ�B�^���h�̕��S����ԏd���̂́A�^�������̒��ł͈�ԑ傫�ȏW������������ł��낤�B

����������ꍇ�͏����h���珬���h�܂�1��22���A�����h����g��h�܂�1��17��28�ԁB�]�˂������ꍇ�͋g��h����^���h�܂�34��28�ԁA�^���h���珬���h�܂�2��5���i1����60�ԁB1�ԁ�6�ځ����悻1.8m�j�B

�Q�l�u���{��ʎj���W�� ��O�S�i�܉w�֗��j�v��������}���كf�W�^���R���N�V�����B

�b�B�X���͉��z�K�Œ��R���i�Ȃ�����ǂ��j�ƍ�������B�]�˂Ɖ��z�K�̊ԁA���R���̉O�X���A�a�c���̓��z�������������b�B�X���͏������A���q���̓��z���ɉ����Čj��i���͐�j�A���q��̎֍s�����[���k�J�����̓������X�Ƒ�����H�������B���������Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����Η��l�͏h�ꂪ�悭������ꂽ���R���𗘗p����X���ɂ������B

�Ƃ͂����A�b�B�X���͕x�m��ԐM�i�ӂ������j�̕x�m�u��g���R�v�����i�݂̂Ԃ��� �����j�̐g���u�̎Q�q�҂ɂ悭���p���ꂽ�Ƃ����B

����ɐ�ւƐi�ނƁA�����h�{�w�B

���h�Ȗ�\�i���܂��j�B���āi�͂����j�ɂ͑��邱�Ƃ�������Ȃ������A�{�w�Ȃ�ł͂̍\���B�e�ɂ͍��D�i�������j���Č�����Ă���B

�{�w�̌����́A�]�ˎ������̂��̂���������B

�_�ސ쌧����ʂ铌�C���ɂ͐��A�_�ސ�A�ۓy���J�A�˒ˁA����A���ˁA���A���c���A�����̋�h���������B�b�B�X���ɂ͏����A�^���A�g��A�֖�̎l�h���������B���ꂼ��̏h��Ɉꌬ���琔���̖{�w�����������A��������{�w�̌����͌����ł͂����̂݁B���݂ł͔��ɋM�d�Ȍ����ƂȂ��Ă���B

�����h�{�w�̓���͒n��̖���E�h��̖≮�i�Ƃ���j�߂������ƁB�{�w�̈ێ��͂����ւ��p���|���邽�ߏ��Ƃł���_�Ƃł���h��̗L�͎҂łȂ���Ζ��܂�Ȃ��B�����Ƃ͐퍑����ɂ͖k�����̉Ɛb�ł������B

�b�B�X����ʂ�喼�s��͑����͂Ȃ��A���̖{�w�𗘗p�����喼�͐M�B�̍����ˁi�z�K�ˁj�A�����ˁA�ѓc�ˁB���ɖ��{�����ł������b�{�ΔԂ̖�l�Ȃǂ����p�����B

�����͓��ꉮ���i�������Â���j�̒[��藎�Ƃ����A�J�u�g�����B�����͕ی�̂��ߓ���g�^���Ȃǂŕ����Ă���B

�J�u�g�����͓��ꉮ�����̎O�p�̍ȕǁi�܂��ׁj�̉��i�����j��藎�Ƃ����Ƃő�`�̊J������݂��A�������̎\�����̒ʕ��E�̌����m�ۂ����A�{�\�_�Ƃ̑���B�����n���ȂNJ֓��암�ł͂悭������B

�y�ԁi�ǂ܁j���猩��A�L�ԁB���ʂ̌��ւ�肱���瑤�͉Ɛl�̐�����ԁB�L�Ԃ͕��i�Ȃ瑺�̗L�͎҂̉�ȂǂɎg��ꂽ�̂��낤�B�������̂͑喼�s����}�������ŕ��i�͔~�A�Ƃ������Ƃ������̂��낤���B

�L�Ԃ̓V��͓V�������ꂸ�A�\���ނ̍����i�˂��j�����̂܂܌����������V��i�˂��Ă傤�j�ɂȂ��Ă���B

�L�Ԃ�����A���l�`�̒i����ɒ݂邵���B

�L�Ԃ���O��߂�B�E�肪���ցB

���ւ̊O���B�ӂ�����Ƃ����؍ȁi����Â܁j�������˂����Ă���B�S���ɂ́u�{�w�v�̕����������A�b���i�Ƃ��������j�ɂ͐����Ƃ̉Ɩ�ƂȂ�u�ۂɈ䌅�i�������j�v��������B

�Ɖ��V��i�����Ԃ��Ă傤�j�̓V��������Ă���B

���ւ̎���i���������B�K�i�̂悤�Ȓi���j�B

���ւ͖{�w�ɏh������喼�▋�{�㋉��l�A���Ƃ��Ձi���m�j�Ȃǐg���̍����҂̐�p�ł���A�Ɛl�͗��p���Ȃ��B

���ւ̊Ԃ͂��Ȃ�L���Ƃ��Ă���B

�喼���p�������Ă���������Ă���B�����Ƃ̉Ɩ�̂Ƃ���ɂ͊e�喼�Ƃ̉Ɩ䂪����B

���ւ���������͋q�l�̋�ԁB��O�́u�T�̊ԁi�Ђ����̂܁j�v�B���Ŏd��ꂽ�������Ɂu���̊ԁv�u��i�̊ԁv�Ƒ����Ă����A�O�ԑ����B

�O�ԑ����ƂȂ邱���瑤�̓V��͐�����Ԃ����i�����オ��A�Ɖ��V��i�����Ԃ��Ă傤�j�������Ă���B

�L���ƂȂ�u�����i���肪��j�v�B�~�ł͂Ȃ����L���ɂȂ��Ă���B

�������璭�߂钆��B�z�R���z����r���@���Ă���B

�喼�Ȃǐg���̍����q�����܂�u��i�̊ԁv�B������ԁi�ɂ���j�̑傫�ȏ��i�Ƃ��j�́A�i�����݂ǂ��j�B�I������o���`�̕t���@�i�����傢��j���݂����Ă���A�{�i�I�ȏ��@���B

�o�q�����܂�u�����~�v�䂦�u��i�̊ԁv�ƌĂтȂ�킳��邪�A���̏�i�̊Ԃ͏��i�䂩�j�ɞy�i���܂��j�̌��݂͂Ȃ��A�O�Ԃ����������̕��ʂɂȂ��Ă���B�O�≀�i���l�{�q�j�̗Տt�t�i���I�B����Ɗޏo��a�j�A����͌��ƏZ��i��˂̍��_�̍������j�̍��~�Ȃǂ͞y�̌��݂̕����������~�̏��������B

�V�䂪�����B�����̏�A���ԁi���܁j���͂߂��镔�����䂪����B���Ƃ͂ǂ�ȗ��Ԃ��͂߂��Ă����̂��낤�B

�t���@�̏��@��q�i���傢�傤���j�ɂ͏_�炩�ȋȐ���`���g�q�i���݂��j��������B���@���Ԃ̓���������ɂ͐����Ƃ̉Ɩ䂪��������Ă���B

�t���@�̗����B�����̉��A�˂�����̍������́i�����j�B

�̂����~�B�����͑喼�ȂǏ�i�̊Ԃ̋q��p�B

�����͔���̉����B

�u�����~�v�̑�����Δ��̂���u���̊ԁv�A�u�L�ԁv������B

�u����v�B

����̋�Ԃ����A�͘F���i�����j�̎���͞y�i���܂��j�̂悤�Ȍ��݂�������~���ɂȂ��Ă���B����̉��~�Ƃ��Ă͂�������ґ�ȑ���B��i�̊Ԃɂ͞y�̌��݂��Ȃ��̂�����A������͖����ȍ~�̃��t�H�[�����낤���B

����̗������}�i���܂ǁj�̓^�C���������Ă���B�吳���珺�a�������炢�Ƀ��t�H�[������A���̍����炵�炭�͂܂������Ő������c�܂�Ă����̂��낤�B

���̊Ԃɗאڂ���A���։��́u�[�ˁi�Ȃ�ǁB���[�����j�v�B

�}�ȊK�i�����A�������ցB

���X�Ɣ�������������������A�����������B

���Ď\�������������̋�Ԃ́A�Â��_�@��Ȃǂ��W������Ă���B

����͔����������̉��������̂�������B�����͈͘F���̉����������Ȃ���ΉJ���ŏ��݂����܂��Ă��܂��̂ŁA���̂܂܂ł̈ێ��͓���B������g�^���⓺�Ȃǂŕ�܂�Ă���B

������ɂ͏����̗��Ɏg��ꂽ���Ă��W������Ă���B

�K�i�̏�̒��蕨�́A���čȕǕӂ���������u�����i������B�ȏ���j�v�������̉��C�������ŊO����ĕۊǂ���Ă���Ƃ������Ƃ��낤���B

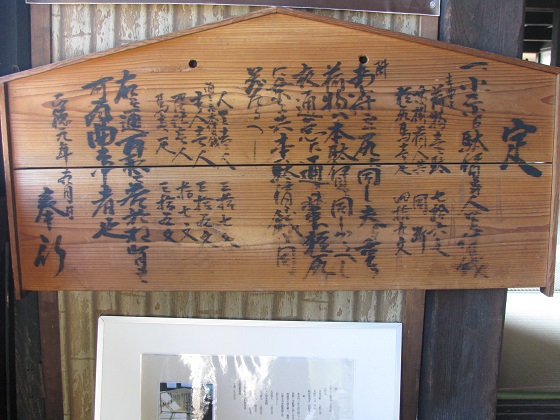

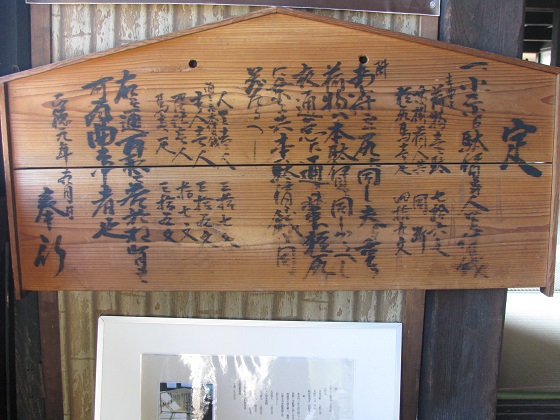

�y�Ԃɂ͐������N�i1711�j�̍��D���f�����Ă���B�����ɂ͋g��h�܂ł̔n��l���Ȃǂ̑ʒ���������ȂǂƏ�����Ă���B

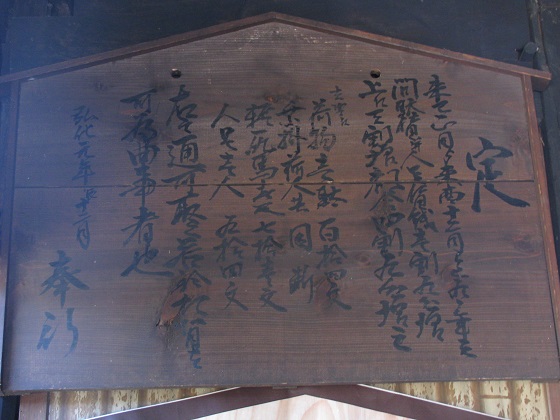

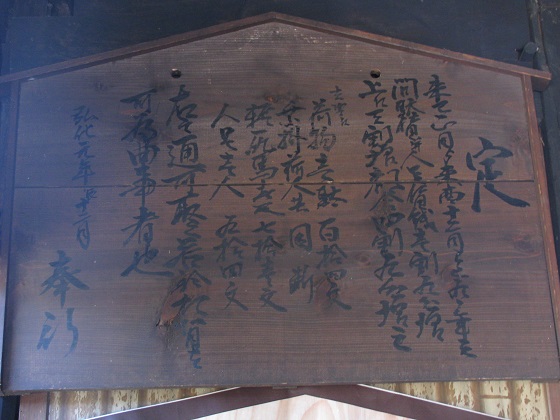

������͍O�����N�i1844�j�̍��D�B�������N�̂���Ɣ�ׂ�ƁA�����͌܊������炢�ɂȂ��Ă���B

�{�w����ɂ��āA�݂苴�ٓ̕V�����o�R���đ��͌Ɍ������B

�������ʂɏ����߂�A�R���ɓ���B

�ٓV�����ʂցB

�ٓV���ւ̎R���́A���C���R�����T�u���[�g�̑����B

�����̂��܂�悭�Ȃ��R���������Ă����B

��ؗǂ���̃��C�����[�g�ƍ�������A���������B

���i�����J��j�Ƒ��͐�̍����_�B�����z���ɐ�ꂪ�������茩����B

�ٓV���ւ́u���͌��v�Ə����ꂽ���W�ɏ]���āA�Ζʂ�o���Ă����B

�オ���čs����ɐΔ肪������B

���ٓV���L�O��B

�L�O��ɂ��Ƌ��ٓV���͑��̓_���̊����i���a22�N�E1947�j��A���Ă̌j��k�J�̖��c��Ƃ�����i���n�E�ٓV���Ɋό���ړI�Ƃ��ď��a27�N�i1950�j�ɉ˂���ꂽ�B�����Č��݂̋��͋����̘V�����ɂ�菺�a61�N�i1986�j�ɉ˂��ւ���ꂽ�A�Ƃ���B

�ٓV���̖��́A���̂����߂��Ɍ��ٓV�ЂɗR������B

�ٓV���������B

���͌��o����܂ŁA�n��̐l�X���Ί݂ɓn��ɂ͓n�D���悭���p����Ă����B�ٓV���̋ߕӂɂ́u�����̓n���v������A��ؗǁi������j�̌��Ɖ����̊Ԃ�n���Ă����B

�b�B�X�����܂�������Ă�������A���Ƃ��Η^���h�Ƌg��h�Ƃ̉����͐��Q�ōr��₷���k�J�̒�ɂ͓����t�����Ă��炸�A�R�������ɉ����đ傫���I�ĕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����œn�������p���ł����Ƒ����ĕ֗��A�Ɠn���D�����Ă͂₳�ꂽ�B

���������n���̍��Ղ́A���͑��͌̌Β�ɒ���ł���B

�܂����͐�͌���؍ނȂǂ������M�ʼn^�Ԑ��^�i�M�^�j�ɂ����p����A�ٓV���̊ݕӂ�����D���o�Ă����B�R�����o���ꂽ�ۑ��̔������i�������Ȃ����j���s��ꂽ�B

�j��i���͐�̏㗬���j�◒�R�i���͗��R�j�Ƃ��������s���v�킹��n������́u�쉺��v���A�z�����B

���ہA���̕������Z�Ȍk�J�́u���͐쉺��v�̌k�J�Ƃ��ċr���𗁂т��B���̎n�܂�͖���������吳���ɂ����Ă̍��B���˂̉Ζ�H��̃C�M���X�l�ɗ��܂�Đ쉺����y���܂����̂��ŏ��Ƃ����B�����M�̑D���B���S�����쉺��́A�吳���珺�a��������ɂ͗V���D�ƂȂ����B�����̃p���t���b�g�ɂ̓R�[�X�Ƃ��ė^���������R�܂ŁA�ƋL����Ă�����̂Ȃǂ�������B

���͐́A�_�ސ쌧���ł��M�̌k�����肪�y���߂����オ�������̂��B

�Q�l�u���͌Β��j�@�����ҁv�u�Ëv��S�����i�����E����Łj�v

���h�Ȓ��́A�ٓV���B

�����牺�������̒��߁B

���͌Ε��ʂւ̈ē��B

�ؒi������Ă����B�ٓV��������ŁA�͊ݒi�u�����肽��o������B

�{��w�Z�̑O��ʉ߁B

���W�ɏ]���ܑ��H���䂭�B

���R�i���炵��܁j�o�R�����߂���������ɁA����ƒ��̑��͔��d���B���H����݂���͕̂ϓd���ݔ��B

���͔��d���͑��̓_���̏v�H�i���a22�N�E1947�j���ꑫ�����A�펞���̏��a20�N�i1945�j2����蔭�d���J�n���Ă���B���͌�1944�i���a19�j�N12��21����蒙�����J�n�A���N1��20���ɂ͖����ƂȂ����B�����Ĉ��ڂ̔��d�@���ݒu����A���d���n�܂����B

�Ƃ����킯�ŁA�_���̒�̂��̂��̂͐�O�ɏo���オ���Ă����B

�Q�l�u���͌Β��j�@���j�ҁv

�_���������̒z��勴�i���������͂��B���݂͊Ǘ��p���H�������j�B�_���̊����Ɠ������ɉ˂����A���݂̋��͕���25�N�i2013�j�ɑ傪����ɕ�C���ꂽ���́B�Â��e�����c���Ă���B

���̂Ƃ��̓_���^���f�i�����������j����C���H���̂��߁A�c�O�Ȃ���ʍs�ł��Ȃ������B

�Ȃ��A�������̃_���S�e�͂����瑤���猩��͓̂�����A�ٓV���̑Ί݁A�����h��^�����ʂɐi�ݒ��������͌Γ��C���^�[�`�F���W���߂���������ɒ��]�|�C���g������B

�Α�����̐���B

���̓_���͐��ɂȂ��čŏ��Ɋ����������ړI�_���B

�吳����ɂ͑��ړI�̉͐�J�����c�_�����悤�ɂȂ�A���d�p�����r�̖ړI�ɉ����^�����߁A�����E�H�Ɨp����_�Ɨp���̋�����ړI�Ƃ����͐��������Ƃ��n�܂����B

���̓_���͏��a16�N�i1941�j6���ɒ��H�B����͉͐��������Ƃ̃_���Ƃ��Ă͐X���̉��Y�_���i���݂͐��v�j�A�R�����̌����_���i�����ǂ��_���j�Ɏ����O�Ԗڂ̒��H�B�풆�E���̎��ށA�J�͕s���ɂ��H���͉��сA���a22�N�i1947�j�ɂ悤�₭�S�Ă̐ݔ������������B

�Q�l�u���Ȃ���y�̂͂Ȃ��v

�ԗ쓃�B�_�����ݍH���ŏ}�E�����l�X���ԗ삷��B

�펞���A�d�J���ɑς���ꂻ���ȓ��{�l�j�q�͂��łɒ�������J���͕s���͐[���������B�����Ŋw�k�����A�����͓��{�����ł��������N�l�̒��p�A�ߗ��ƂȂ��Ă��������l���̘A�s�ȂǁA���N���琬�N�܂ł�����J���͂��W�߂��A�H���ɏ]�������B

�u�����v��u���p�v�Ƃ������u�����v�ɂ���u�A�s�v�ɂ���A�����ɂ͎�X�Ɂu�����v�Ƃ������t��t�^���Ȃ��Ƃ����������������̂ł���B

�����⒥�p�́A����@�⍑�Ƒ������@�Ƃ������u�@���v�̉��ʖ@�߂ƂȂ�u���߁v�i���݂́u���߁v�ɑ�������j��u�ȗ߁v�Ȃǂ́u���߁i�����߁j�v�����s����u�ߏ�v�ɂ���āA�����ɑ��Ď��s���ꂽ�B���Ƃ����ꂪ�s�{�ӂł��낤�Ɠ��l�̈ӎv�͊W�Ȃ��B���s�ɑ��Ė\���Ȃǒ�R����A�����͂��ȂĎ��s���ꂽ�B����A�O���l�ł���ߗ���A�s���ĘJ���ɏ]�������鈵���͌����Đl���I�Ƃ͌����Ȃ����A�펞���͐������E�A�����̑o���Ƃ��ߗ��ɑ��Č�X���Ƃ����悤�ȍs�ׂ��܂���ʂ��Ă����B�����͂����������ゾ�����B

���͌Α勴�̃V���G�b�g�������ɕ����яオ��B

���R����i���炵��� �ǂ�����j�̎�O�ő勴�ցB

�A�[�`���̑��͌Α勴�͏��a46�N�i1971�j�v�H�B����܂ł̓N���}���_���̒�̏�ɂ��鋌���i��C�H���O�̒z��勴�j��ʂ��Ă����B

�Q�l�u���Ȃ���̋��v

���̓r�����猩�鑊�̓_���B

�n���Ă����r���A���̏�Ƀo�X�₪����̂�������ƒ������B���݁i�����Ɍ������č��j���ɒu���Ă��^���n��̐l�X�͉w���߂��̂ł��̃o�X��͂��܂藘�p���Ȃ����낤���A���R������n�C�J�[�ɂƂ��Ă͉E�݊��̕����֗����낤������o��������ł̓o�X����Ԃ���ƌ�ʂ�j�Q���邽�ߐݒu�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

����n���A���ցB

�������͌Ό����O�̐M���B

���̐M���ł��鑊�͌Α����������i�����͌Β�����j�O�ʼnE�֏���Ă����B

�K�i���オ��B

�b�B�X���i����20���j�̑��͌Ήw�O�M���B

���̂�����͂��Ă̍b�B�X���E�^���h�i�悹���キ�j�B�^���̖{�w�͂�������匎���ɂ������B�S���w���A���̓_���E���͌�����������̏��a31�N�i1956�j�Ɂu���͌Ήw�v�ƂȂ�܂ł́A�u�^���w�v�ƌĂ�Ă����B

JR�����{���E���͌Ήw�ɓ����B

�n��Y�؍ނ̗���V���ɗp�����Ƃ����w�ɂ́A���̔N�����i����29�E2017�N1���j�ɉ������ς���B�w�̓����Ɍ������ĉE��ɂ͓o�R�C�̓D�𗎂Ƃ���A�w�\���ɂ͒j���e�ꎺ�̍X�ߎ��Ƃ������A�o�R�ҁE�n�C�J�[�����̐ݔ����V���ɐ݂����Ă���B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B