小田原城、戦国から泰平の世へ

平成27年(2015)の10月最初の週末。戦国北条氏の本拠・小田原城に残る総構(そうがまえ)の遺構を訪ね歩く。併せて近世の小田原城城郭と、東海道小田原宿をはじめとした城下町をめぐり歩く。

4.旧東海道小田原宿と、小田原城総構(平地側)

江戸時代の小田原は城下町に加えて東海道の宿場町も発展し、都市を形成していた。そうした街なかにも所々に小田原北条氏時代の小田原城の遺構が残る。散策土産は足柄の地酒と守谷のあんパン。

城址公園の南、藤棚交差点から旧東海道へと向かう。

市立三の丸小学校の校地は、白壁土塀を巡らせたお屋敷のよう。

旧東海道・国道一号箱根口(はこねぐち)交差点。国道沿いに、石垣の天守台はないものの立派な天守閣風建築が見える。

ここは薬と和菓子の「ういろう」。当主は1500年代の初頭、北条早雲に招かれて京から小田原に移り住んだ外郎(ういろう)家。以来、伝統を絶やすことなく小田原の地で生業が続けられてきた。店舗にはういろう博物館も併設されている。

国道の青看板。直進する旧東海道に対し、現在の国道一号はクランクを左折する赤、小田原駅東口方面への分岐となる国道255号は緑と、三色使いなのがちょっと珍しい。

振り返れば箱根の山々は間近に迫っている。

明治期の小田原宿。現在の建物になる前の「ういろう」が写っている。

画像出典「日本之名勝」(国立国会図書館デジタルコレクション)

「済生堂薬局小西本店」。関東大震災で倒壊した明治期の木造建築を大正年間に復原したという。

本町(ほんちょう)交差点。ここで現国道一号は左へ。旧東海道は直進。

交差点に建つ、「小田原宿なりわい交流館」。昭和7年(1932)築の旧商家を再整備した、まちを行き交う人々のためのお休み処。

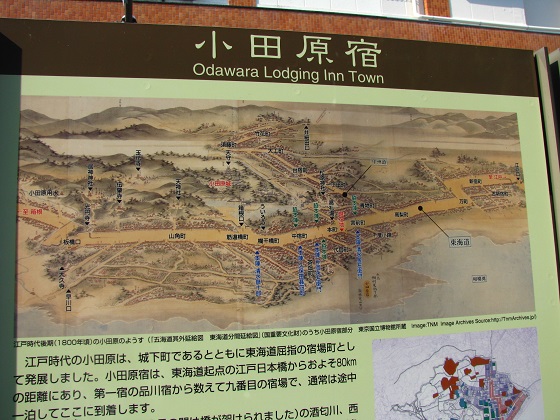

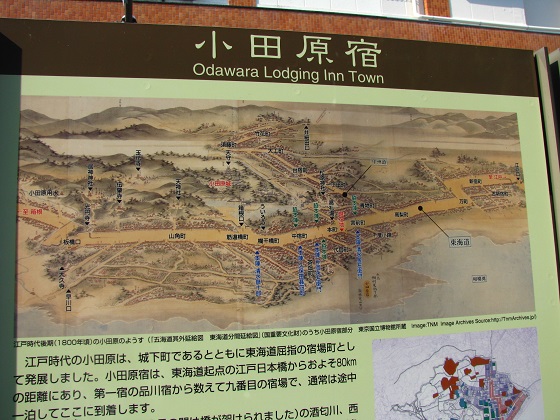

交流館の前に掲げられた、旧東海道小田原宿の案内板。

案内板に採用されている道中図は「東海道分間延絵図(とうかいどうぶんけんのべえず)」。

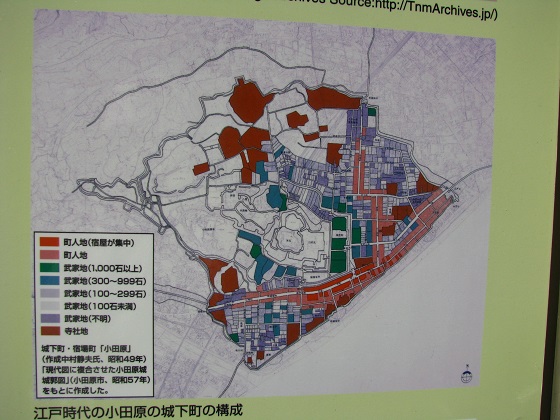

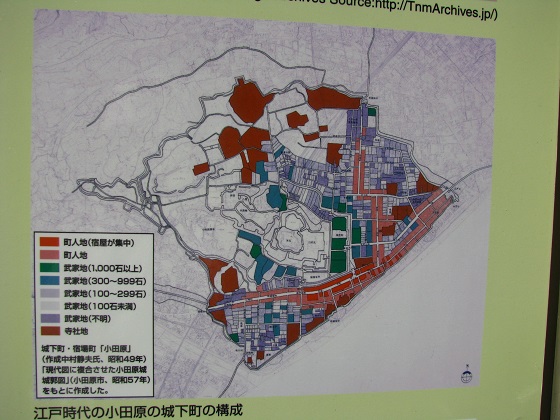

小田原の町人の町は、主として東海道に沿って宿場町を形成する(通り町)。

西から順に山角町(やまがくちょう)、筋違橋町(すじかいばしちょう)、欄干橋町(らんかんばしちょう)、中宿町(なかじゅくちょう)、本町(ほんちょう)、宮ノ前町(みやのまえちょう)、高梨町(たかなしちょう)、万町(よろつちょう)、新宿町(しんしゅくちょう)の九町という、かなり細かい町割りから成った。

小田原宿は上方からは箱根を越えてきた旅人の、江戸からは箱根越えを控えた旅人の宿泊地として大いに賑わった。本陣(計4軒)、脇本陣(計4軒)は東海道の宿場町の中ではきわめて多く、宿場の中心である欄干橋町から宮ノ前町までの四町に集中した。

町人の町はこれに加えて高梨町からの甲州道(こうしゅうみち)に沿った町(脇町)がある。

分岐から順に青物町(あおものちょう)、壱丁田町(いっちょうだちょう)、台宿町(だいじゅくちょう)、大工町(だいくちょう)、須藤町(すどうちょう)、竹の花町(たけのはなちょう)の六町が続く。

さらに、通り町に平行する形で茶畑町(ちゃばたけちょう)、代官町(だいかんちょう)、千度小路(せんどこうじ)、古新宿町(こしんしゅくちょう)の四町があった。

案内板における小田原の府内。

戦国時代における関八州の中心であった城下町は、近世になってその中心がかつての支城であった江戸に移っていったとはいえ、相州小田原藩の城下町として繁栄を続けた。それは関東の西の出入口である箱根関所を管轄した要衝であったことが大きい。

小田原の街は宿場町をはじめとした町人の町に加えて、小田原城を中心とした武家屋敷町が広がった。家老などの上級武士は三の丸の大手門側に集中し、その周辺を中級武士から足軽までが埋めていった。

この図によると、現在の国道一号は宿場町の本町から三の丸に沿って大手小路、唐人町と武家屋敷の通りを通っているが、これは明治維新以降武家屋敷が消滅し新たな国道の広い復員を確保し易かったことによるのだろう。

また国道255号は小田原駅に向かってカーブしつつ半ば強引に鋭角的に戻っている。そのうち駅に向けての通りは旧武家屋敷町を通っており、その先でそれまでの町人の脇町の道筋に復帰している。このように新たな道に加えて旧来の町の道筋も活かそうとする結果、あのようなかたちになってしまったのだろう。

小田原に東海道線が開通するのは丹那(たんな)トンネルの開通(昭和9年・1934)を待たねばならない。それより以前、箱根や熱海まで通じる鉄道の開通にともなう小田原駅の開業も、明治維新以降随分と長い空白期間がある。それでも武家屋敷町の跡が道路用地となったのは、明治以降の東海道の大動脈の役割を国府津(こうづ)駅からの旧東海道本線(現在の御殿場線)に譲っていた結果、長きにわたって武家屋敷跡地の大規模開発がそれほど進んでいなかったということであろうか。

なりわい交流館の脇から御幸の浜(みゆきのはま)へ向かう。

この日は長大なカマボコをつくるイベントが行われていた。司会者が「ギネス記録更新でーす!」と叫んでいる。町おこしのイベントは、なかなか盛況だ。

相州の地酒も勢揃い。純米やら吟醸やら定番の酒がずらりと並び、升を持った人が旨そうに呑んでいる。いいなあ、あのマス、何だろうか。近いうちにまた厚木の旭町、相州地酒の聖地(笑)に「でん」と構える、納戸のような大冷蔵庫にでも行こうか。

物欲しそうな顔をしていてはみっともないので、先へ。

御幸の浜プールの脇を抜け、西湘バイパスの下をくぐっていく。

くぐった先に、広がる海辺。

御幸の浜(みゆきのはま)。海岸に沿って、西湘バイパスが防波堤のように伸びてゆく。

「由比ヶ浜〜、片瀬海岸、鵠沼、西浜、柳島〜。照ヶ崎、袖ヶ浦、五ッ浦、御幸の浜〜」とくれば、懐かしの日産サニー湘南のCM。FMヨコハマでよく流れていたなあ。いや、TVKだったかな?

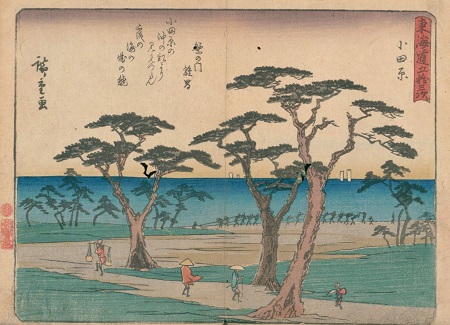

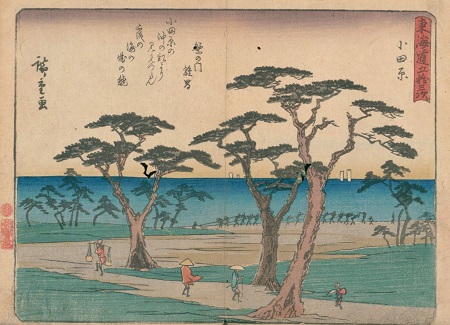

広重「東海道五拾三次 小田原(狂歌入東海道)」。画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション。

松並木の向こうに小田原の海。地引網による漁が描かれている。

再び旧東海道へ。明治天皇聖蹟の碑が建っている。

奥には明治天皇宮ノ前行在所(あんざいしょ)の説明版と石碑。

この地は明治天皇が宿泊された清水金左衛門本陣の跡地。宮ノ前町の清水金左衛門は「大清水」と通称され、北条氏以来の上層町人であり町年寄を務める実力者であった。

清水金左衛門本陣は宿場最大の本陣。大清水家当主は小田原城主の江戸屋敷へ年始の御礼挨拶が許された、宿の代表者でもあった。

この本陣がもしも現在に残っていたら、素晴らしい歴史資産であっただろう。

清水金左衛門本陣跡の隣りには、脇本陣古清水旅館資料館の案内板。旅館は既に廃業し、現在はマンション内に資料館を設けている。

昭和20年(1945)8月15日、まさに終戦のその日に小田原に空襲があった。その記憶を後世に伝えるべく案内板が設置されている。

江戸時代の脇町であった、青物町。

旧東海道をまっすぐ進む。

「丸う(まるう)田代総本店」。向かって右手には昭和初期の建築が残っている。

小田原の一大産業であるかまぼこ製造業界において「鈴廣」「籠清」と並び称される、明治初期創業の老舗。実際のところ横浜市内あたりのスーパーで年末年始に見かける「グチ」をふんだんに使った高級カマボコは、この三者が圧倒的に多い。というか、小田原っ子でもないのでその辺りしか知らない。

ともあれ、正月にグチ100%かそれに近い高級蒲鉾をつまみに何本か見繕った相州各蔵の「しぼりたて生」でラグビーやら駅伝やら見ながら一杯やるのは、至福のひととき。

※「丸う田代」はコロナウィルス禍が世の中を覆った令和二年(2020)に破産。現在は「丸う」として事業規模を縮小しつつ再生の途上にある。

再び東海道を振り返る。いにしえの旅人にとっては「あの山を越えていくのか・・・」という、ほんの少々沈んだ気分にさせられたかもしれない眺め。

旧東海道をクランク状に曲がり、新宿(しんしゅく)交差点へ。

浜町(はまちょう)歩道橋のあたりが江戸口見附(えどぐちみつけ)跡。

斜めに伸びる、見事な松の古木。樹齢何百年くらいだろうか。能舞台の鏡板(かがみいた)に描かれている松みたいな、立派な松だ。

案内板。

広重「東海道五十三次之内 小田原 酒匂川(保永堂版)」。画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション。

こちらは江戸口見付の先、山王川のさらに東を流れる大河・酒匂川の渡しを描く。大きく描かれた箱根山の麓に小田原の城下町が見える。

このあと、小田原城総構(そうがまえ)を訪ね歩く仕上げとして、蓮上院土塁(れんじょういん どるい)へ。

蓮上院土塁へは、浜町の信号まで引き返してから右に入っていく。

蓮上院の敷地に沿った、蓮上院土塁。平地部で総構の土塁がこれだけしっかりと残っているのは極めて珍しい。

土塁の一部は大きくえぐれている。これは昭和20年(1945)8月13日の空襲で爆弾が着弾した跡。

小田原城は名古屋城のように天守閣が第二次大戦の空襲でやられたわけではないが、こうしたところに戦争の傷跡がしっかり残っていた。

土塁から国道一号に戻り、大手前方面へと向かう。

旧東海道の延長線上にある古新宿町と並行する新宿町は、武家屋敷の通りの延長線上にある。道端の石碑には、城の大手口が変更されたことにより東海道が北側に付け替えられたことに伴って新宿町がつくられた、とある。

さがみ信用金庫本部のATM。この街はささやかなところにも街の雰囲気づくりへの一助になれば、という思いが感じられる。

大手前(小田原市民会館前)の歩道橋へ。

※小田原市民会館は令和三年(2021)に閉館。

小田原に残る近代洋風建築、「旧明和銀行本店」。現在は中央労働金庫(ろうきん)小田原支店。昭和3年(1928)築。

関東大震災(大正12・1923年)後の昭和初期の銀行建築に多く見られる、古典主義様式の装飾を施している。

建物の入口にはくるっと巻いたイオニア式の柱頭飾りの円柱をあしらい、建物全体を四角ばった装飾柱で取り巻いている。装飾柱の柱頭飾りはデフォルメされたデザインで特定の様式というわけではなさそう。

ろうきんの奥には堂々たる和風建築が見える。

老舗の料理店、「だるま料理店」。明治26年(1893)創業。建物は関東大震災ののち大正15年(1926)に再建。

主屋は二連の入母屋造(いりもやづくり)の屋根を架けた比翼(ひよく)入母屋造。側面は屋根を跨ぐ大きな切妻破風(きりづま はふ)をあしらう。

玄関は堂々たる唐破風(から はふ)。

街かど博物館ガイドマップに見る内部は、折り上げ格天井(おりあげごうてんじょう。格子状の天井を曲線を用いて持ち上げた形の天井)のホール(一階食堂)となっている。

主屋の側面。これまた立派なアカマツが植わっている。

歩道橋を降りて「だるま料理店」とは反対方向の、裁判所(横浜地裁小田原支部)前。画面左手に入っていく。

裁判所の前に建つ鐘楼。ここは、かつての大手門跡。

桝形(ますがた)の一部であった石垣が、現在は鐘楼台として残っている。

国道255号に戻って駅方面へすすみ、小田原郵便局の角を左へ入っていく。ここは通り抜けができるようになっている。

お堀端通りに抜けるこの土手は、三の丸土塁の跡。

土塁に沿ったあたりは現在、駐車場。この土塁も小田原の繁華街のど真ん中で削られてしまうことなく、よくぞ残った。

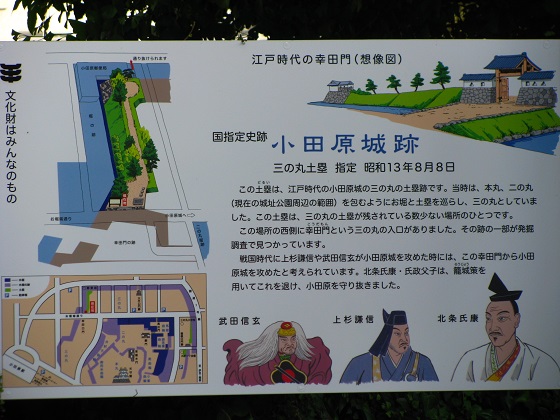

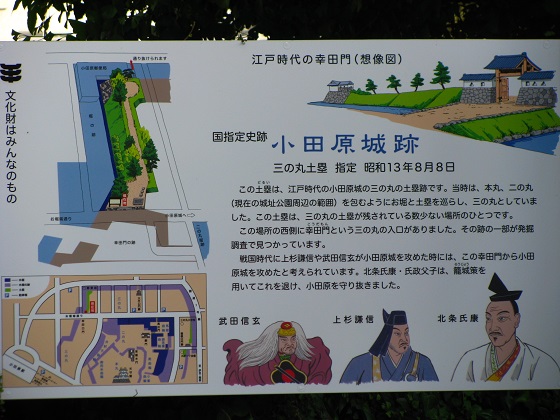

案内板。

これによると、駐車場のあたりから郵便局の立つ敷地にかけては昔の三の丸堀(水堀)の跡。土塁は現在公園になっている。

土塁にたたずむネコ。レンズを向けると「なんだい?」という顔をしていたが、シャッターを押した時にはそっぽを向かれてしまった。

彼らには、我々には見えない何かが見え、聞こえているのだろうか。時々、不思議な体験をすることがある。人間の五感なぞ、たかが知れている。

駅東口駅前の、栄町。

おしゃれ横丁に入っていく。

小田原北条氏第四代氏政(うじまさ)と、氏政の弟である氏照(うじてる。八王子城主)の墓所。

墓所には五輪塔が建っている。

豊臣秀吉の小田原攻め(天正18・1590)は北条の徹底抗戦の末、最終的に第五代氏直(うじなお)が自らの命と引き換えに諸将・城兵の助命を申し出る。しかし、家康の娘婿でもある氏直の申し出を、秀吉は「神妙である」としつつも受け入れなかった。

そして最後まで主戦論を主張したとされる先代当主の氏政と御一家衆の氏照、家老らに切腹を命ずる。氏直は助命されて高野山に追放となった。

こうして小田原城は戦火にのまれることなく開城され、関東に覇を唱えた小田原北条氏五代百年の栄華は遂に終焉を迎えた。あまりにも哀しき、小田原の落日であった。

最後に、まち歩き土産を調達。

小田原駅東口の商業ビル「アプリ」の閉館に伴い東口地下街「ハルネ」に移転した「藤木屋」へ。ここは足柄と秦野の地酒の品揃えがとても充実している。

足柄の地酒「箱根山(はこねやま)」を醸す井上酒造(足柄上郡大井町・あしがらかみぐん おおいまち)の純米酒「小田原北条」。発売元は小田原酒販協同組合。

箱根山は口あたりのソフトな酒。ラベルには石垣の模様に北条の家紋「三鱗(みつうろこ)」があしらわれている。

こちらは、いずれも季節商品。

小瓶は「箱根山」純米の生貯蔵(なまちょぞう)。出荷時のみ火入れ殺菌する生貯蔵は、夏の冷酒の定番。夏の名残りということで購入。

四合瓶は足柄上郡松田町(まつだまち)の「松みどり(まつみどり)」純米吟醸の秋あがり。ひと夏を越して味わいがまろやかになってくる季節の酒。まさに今が旬。

いずれもすっきりした味わいの、ほのかに甘く香る酒。口あたりは松みどり純米吟醸の方がさらりとしている。

駅東口へ下りて東通り商店街に入ってすぐの、守谷(もりや)のパン。日曜、隔週月曜は定休。

夕方遅くでは品切れにならないか気がかりだったので、散策の前にあらかじめ購入。

小田原散策土産の定番、名物のあんぱんは餡子がぎっしりと詰まっており、まるで饅頭のよう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。