関内界隈、近代西洋建築めぐり

日本郵船氷川丸の船内見学

JR桜木町駅から本町通り、万国橋通り、海岸通りを経て山下公園までやってきた。ここで氷川丸の船内を見学する。

建築と船という取り合わせではあるが、いずれも登記を要する不動産であるし、客船は「動くホテル」でもあるのだから、氷川丸見学も近代建築めぐりの流れの一環といえなくもない。まあ、そんな理屈はどうでもいい、といってしまえばそれまでではある。

氷川丸。昭和5年(1930)、横浜船渠(よこはませんきょ。後の三菱重工横浜造船所。現在では日本丸係留ドック、ドックヤードガーデンが保存されている)において建造された、当時最新鋭の貨客船。全長およそ160m、総トン数およそ12,000トン。船客定員およそ300人。

氷川丸は同規模の姉妹船2隻とともに、北太平洋を横断するシアトル航路に投入された。戦時中は海軍に病院船として徴用され、幾度か機雷に接触するも沈没は免れる。戦後は復員船を経て再びシアトル航路に就航。昭和34年(1960)に引退、翌年より山下公園に係留される。

なお、日本郵船はその当時世界的に不況の中であるにもかかわらず、時を同じくして北太平洋の花形航路であるサンフランシスコ航路にも浅間丸級(総トン数およそ17,000トン、船客定員およそ800人)の新造船三隻を投入している。これはアメリカやカナダの海運会社との競争に打ち勝つことに国家威信がかかっていた、という時代的な背景がある。

乗船口から船内へ。

見学受付カウンターのあるエントランスホールに展示されている船銘板。No.177は横浜船渠での建造番号。

氷川丸をはじめとした戦前までの豪華客船は海軍に徴用され、その大多数が第二次大戦で魚雷により撃沈されてしまった。その後も解体を免れ現存する船は、氷川丸が唯一となった。

この船はまさに日本の造船史を伝える貴重な産業遺産でもある。

見学順路の最初はBデッキの客室エリア。

このエリアの客室は内部を見学できないが、一等、三等の客室は各エリアでガラス越しに見学できるようになっている。

一等児童室。

一等食堂の隣りにある。すなわち上流階級の御子息の託児室。

児童室のすぐ隣り、一等食堂へ。

一等食堂。

高貴な食卓の象徴、銀食器は陸上で使われるものより肉厚で、丈夫に作られているそうだ。

昭和12年(1937)には、昭和天皇の名代として英国王ジョージ六世の戴冠式に御出席された秩父宮(ちちぶのみや)殿下・勢津子妃殿下が外遊からの御帰朝のおり乗船された。その際に用意されたディナーが再現されている。

秩父宮殿下は昭和天皇の弟宮。スポーツ振興に力を尽くし、ラグビーの聖地・東京青山の秩父宮ラグビー場にその名が残されている。何度も秩父宮に通ったラグビー好きにとっては、その名はあまりにも馴染み深い。

美しい曲線のラインを描く中央階段まわり。19世紀末から20世紀初頭に流行した、植物的で有機的な曲線のモチーフを多用したアール・ヌーヴォーの要素が見られる。

ここから、Aデッキへ上がる。

一等読書室。読書をしたり、手紙を書いたり、静かに過ごす落ち着いた空間。

一等社交室へ。

一等社交室。

氷川丸のメインホール。公式レセプションの会場となった。

ここを含め、一等エリアの内装の多くはフランス人デザイナーのマルク・シモンが手掛けた。壁から天井にかけて、20世紀前期(昭和初期)に流行した幾何学模様のアール・デコ装飾が至る所に見られる。

この部屋はダンスパーティーの会場としても用いられ、紳士・淑女の社交場となった。

Aデッキの通路を行く。

突然、船内アナウンスが流れ「正午を汽笛でお知らせします。音にご注意ください」とのお知らせ。しかし、いざ汽笛が鳴り響くと、船内では「ああ、鳴っている」という程度。上部デッキに出ていれば、きっと迫力の大音響だったのだろう。

案内所(ENQUIRY OFFICE)。船内からの郵便も扱い、一等乗客から三等乗客までだれでも利用できた。

案内所正面の中央階段手すり。氷川神社(さいたま市大宮区)の神紋である「八雲(やくも)」の丸い紋があしらわれている。

戦前、日本郵船の船舶には船名に旧国や山、神社の名称が付けられていた。

一等喫煙室。紳士たちがグラスを傾け、紫煙をくゆらせながらカードゲームなどに興じた。

帆船のステンドグラスがあしらわれたバーカウンター。

こちらの部屋も天井あたりには幾何学模様のアール・デコ装飾がみられる。

室内に掲示された解説板によると、ここ一等喫煙室は一等社交室と異なり、マルク・シモンによるカラースキーム(彩色の計画図面)と比較すると、実際には施工されなかった装飾が多い、という。

一等客室。内外の富豪のほか、外交官や商社マンなどにも利用された。

現在でも日本のホテルに見られる飾り毛布のベッドメイキングは、当時からの伝統であった。

一等特別室。

秩父宮殿下・勢津子妃殿下や、喜劇王チャールズ・チャップリンなど、貴賓、著名人が利用した由緒ある客室。

こちらの内装は三代川島甚兵衛(京都の織物工芸家)のデザインとされる。壁紙などは竣工当時のものが残されているという。あらゆる国の人々に快適に過ごしてもらいつつも、この船は日本の豪華客船である、というプライドを感じさせる。

豪華なキャビンは陸上のホテルとなんら遜色ない。

乗組員エリア(船橋・せんきょう。ブリッジ)へ。

煙突のカラーリング(ファンネルマーク)に見られる「白地に二本の赤いライン」は日本郵船のシンボル。

この船は、昭和5年(1930)からの長きにわたって横浜の街の変わっていくさまを見つめ続けてきた。

太平洋の大海原へ、荒波を越えて進む船は、洋上ではポツンと孤独に感じられそう。

操舵室。吊り下げられた号鐘(ごうしょう)を、お約束通り見学の子ども達が「カーン、カーン!」と鳴らしていく。

操舵室には航海の安全を願う神棚が設けられ、氷川神社のお札が祀られている。

氷川丸と氷川神社の縁を交流につなげようという取り組みが紹介された新聞記事が掲示されていた。

船長室。ラッパのような、操舵室と繋がる伝声管が見える。

船長室は執務室、ベッドルーム、バスルームに分かれている。

ベッドルームは上質にして簡素な造り。

Aデッキの屋外デッキへ。

デッキチェアからゆったりと眺める、横浜港。

救命浮輪には「M.S HIKAWA MARU YOKOHAMA」の文字。M.Sとは、Motor Ship(ディーゼルエンジン船)であることを表す。

船尾のデッキへ。

隣りの観光船のりばには、港内遊覧船のマリーンシャトル(2021年7月で運行終了)と、山下公園〜ピア赤レンガ(新港ふ頭)〜みなとみらい(ぷかりさん橋)〜横浜駅東口(ベイクォーター)を結ぶシーバスが同時に接岸している。運航会社は(株)ポートサービス。

船尾のデッキから眺める、ホテルニューグランド旧館。

船底の機関室エリアへ。

5,500馬力のディーゼルエンジン。デンマークのB&W(バーマイスター&ウェイン)社製。二基積まれている。

大音量のエンジン音が轟く機関室では、操舵室との連絡は電話ボックス内からおこなった。

ディーゼル発電機。B&W社のライセンスにもとづき池貝鉄工所が製造。今や貴重な産業遺産となった。

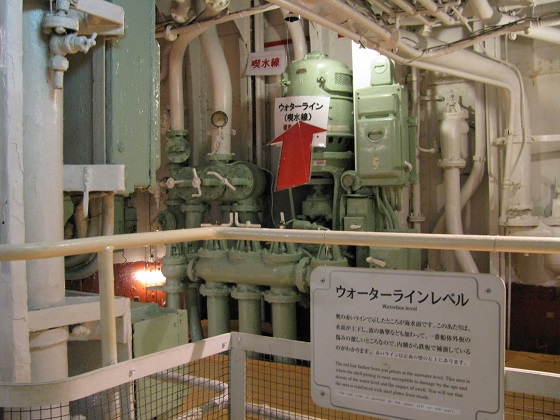

喫水線(ウォーターライン)。あの赤い線より下が海面下。

氷川丸の姉妹船をはじめとした戦前の豪華客船は第二次大戦中には海軍に徴用され、そのほぼ全てが魚雷攻撃により沈んでいった。喫水線より下のこのエリア、魚雷を被弾した時の恐怖を思うと身の毛もよだつ。

機関室からCデッキへ上がり、三等客室エリアへ。

厨房エリアを抜けた先の、三等客室。北米への移民など庶民に利用された。

このエリアは一等エリアなどと自由に行き来することができず、一等デッキに行く時は見学申し込みが必要とされた、という。

寝台特急のB寝台コンパートメントのような客室は、10日前後もかかる外洋航路の長い船旅ではさすがに疲れそうだが、その分客室に隣接するギャレー(厨房)の乗務員と仲良くなったりと、三等ならではの飾らない船旅となったそうだ。

老いた船体ではあろうが、少しでも長く生きながらえて欲しい。氷川丸を後にして山下公園を県民ホール前へと歩き、再び近代建築めぐりへ。