県立四季の森公園 初夏

県立四季の森公園〜初夏

県立四季の森公園(横浜市緑区)の初夏。山野草はニリンソウ、エビネ、キエビネ、キンラン、ギンラン、クマガイソウ。教育水田には湿生植物のキショウブ、コウホネ。しょうぶ園のハナショウブ。

※平成22年(2010)〜平成28年(2016)頃の画像となります。

二十四節気「穀雨」(こくう。4月20日過ぎ)から「立夏」(5月5日過ぎ)の頃

ゴールデンウィーク到来。夏も近づく八十八夜。

藤(フジ)の花房も、風にそよぐ。

池の主はマガモかと思ったら、アオクビアヒルだそう。そういえば年中いるし、カモにしては確かにでかい。

綾目(アヤメ)やアイリスがショウブに先駆けて、花開く。

アシ原湿原のアシも伸び始めてきた。

湿原の縁には、二輪草(ニリンソウ)の群落。

上の池(かみのいけ)から渓流沿いの園路へ。初夏のモミジ。

山の広場から、教育水田の谷戸(やと。清水の谷)へ。

網笠茸(アミガサタケ)を見つけた。

水田下の池に、黄菖蒲(キショウブ)、河骨(コウホネ)が咲く。

キショウブ。

コウホネ。

林床にランの仲間、海老根(エビネ)が咲いた。

黄海老根(キエビネ)。

金蘭(キンラン)。

銀蘭(ギンラン)。立夏の頃を彩る、ランの仲間たち。

熊谷草(クマガイソウ)。大きく見事な花をつける、稀少な野生のラン。少しずつではあるが大切に増やされ、特別公開されるまでになった。

ランの仲間は地中部で菌類と共生するため移植は困難とされている(すなわち枯れてしまう)。大切に見守っていきたい。

二十四節気「芒種」(ぼうしゅ。6月5日過ぎ)から「夏至」(6月20日過ぎ)の頃

間もなく梅雨入り。水田に水が張られ、映り込む緑も濃くなってきた。

梅雨の晴れ間。ホタルも飛び交うこの季節がやってくると、ひときわ華やかになるしょうぶ園。とりどりの花菖蒲(ハナショウブ)が咲き乱れる。

このしょうぶ園ではおよそ120種、4500株が見られる、という。

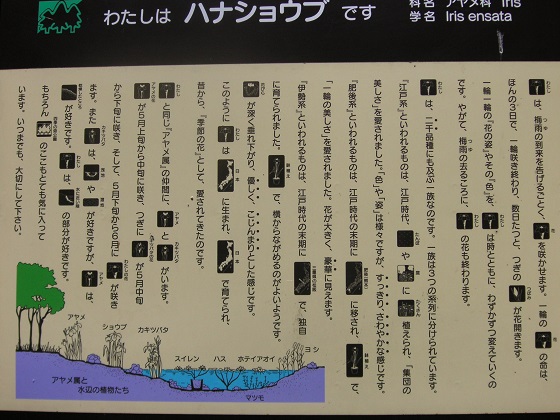

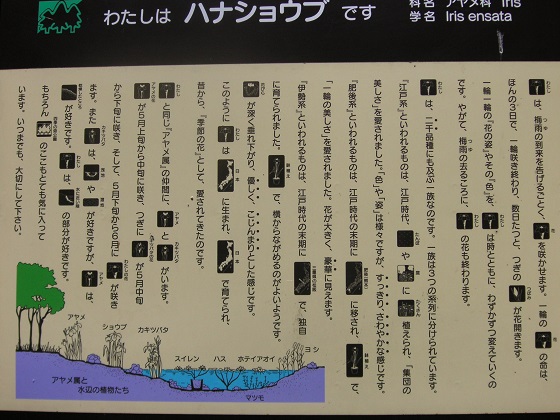

かつての解説版。ひとくちに花菖蒲、といっても「江戸系」はすっきりさわやか、まとまって植えると見栄えよく、「肥後系」は大振りで豪華、一輪でも映え、「伊勢系」は優しくこじんまり、花弁が深く垂れるので横からが美しい、そうだ。

これは肥後系だろう。

こっちも多分、肥後系。

これは江戸系か?それとも、伊勢系?

こっちが伊勢系だろうか。それとも肥後系か。

どれも種名札がないと、なかなか難しい。

田植えの終わった教育水田で、カルガモの親子がすくすく育つ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。