よこはま動物園ズーラシアでウォーク

平成31年(2019)4月、「よこはま動物園ズーラシア(ZOORASIA Yokohama Zoological Gardens)」は開園20周年を迎えた。

ズーラシアでは動物たちの生息地域ごとにゾーンを分けたうえで、生態展示の方式で動物を見せるようになっている。ゾーンは第一次開園以来順次拡張され、平成27年(2015)4月の「アフリカのサバンナ」ゾーンの開園をもって全面開園となった(総面積53ヘクタール。100m四方×53)。

大型連休を迎える前、動物園散策日和となる晩春の季節を迎えたズーラシアを歩く。

1.ズーラシア正門から「アジアの熱帯林」「亜寒帯の森」ゾーン

正門前バスロータリー。相鉄線鶴ヶ峰(つるがみね)駅・三ツ境(みつきょう)駅、JR横浜線中山(なかやま)駅からの路線バス「よこはま動物園行き」が発着する。

なお土日祝日はバス終点が北門まで延長され北門でも降車できるが、帰路の乗車は正門からのみで北門からは乗車できない。さもないと正門からのお客さんがあぶれてしまう。

鶴ヶ峰バスターミナルから最も本数の多い白根通り(しらねどおり)経由の相鉄バス「旭10よこはま動物園行き」に乗車する場合、ズーラシア公式サイトの「お知らせ」やSNSが中原街道の渋滞を報じていたとしたら、中原街道に出た途端にバスが動かなくなってしまう恐れもあるので白根通りから中原街道に出る手前のバス停「上白根町(かみしらねちょう)」(ひかりが丘交番前交差点そば)で下車して歩いてしまう手もある。その場合、バス停の先は交差点を左折して中原街道を歩き動物園入口交差点で右折。正門前までは徒歩およそ12分。

「上白根町」バス停から歩くことを選択肢に入れるなら、鶴ヶ峰バスターミナルで万が一「よこはま動物園行き」が満車になってしまっても「旭11西ひかりが丘行き」(里山ガーデン東門の最寄ともなるバス路線)を利用することもできる。

正門から入場して北門までズーラシア園内をくまなく巡った場合、帰りは園内のバス専用ルートを運行する園内バス(有料)を利用して北門から正門まで戻るか、延々と歩いて戻るか、となる。

北門に隣接する「里山ガーデン」(横浜動物の森公園の一施設)が開園する春秋のシーズンであれば、里山ガーデンに立ち寄ってからズーラシア正門バスのりばまでのシャトルバス(無料)を利用することも可能。

午前10時ごろ、正門から「アジアの熱帯林」へ。

このゾーンから「亜寒帯の森」「オセアニアの草原」「中央アジアの高地」「日本の山里」「アマゾンの密林」ゾーンと「みんなのはらっぱ」までが、20年前の一次開園でオープンしたエリア(およそ29ヘクタール)となる。

その後ズーラシアは「わんぱくの森(わくわく広場、ころころ広場、ぱかぱか広場、自然観察林)」「アフリカの熱帯雨林」と順次拡張。平成21年(2009)には隣接する里山が「開国博 Y150」のヒルサイドエリアとして暫定的に整備される。その跡地に「アフリカのサバンナ」がオープンしたことで全面開園となった。

まずはインドゾウ。

そびえ立つワシントンヤシ。

カンムリシロムクなどが入るバードケージの観覧台はトラジャコーヒーでお馴染みのタナ・トラジャ(スラウェシ島、インドネシア)伝統住居を模した造り。

ズーラシアは主役の動物たちとともにその生息地域の文化を随所に織り込んだテーマパークでもある。

平日ゆえ学校遠足の子どもたちがたくさん見に来ている。

バリ島に生息するカンムリシロムク。

インドシナ半島〜マレー半島に生息する、カンムリセイラン。

ボルネオオランウータンは姿を見せず。

インド神話の神鳥、ガルーダの像。

ボウシテナガザルのケージ。

お手洗いの建物も舟形屋根のインドネシア伝統建築のデザイン。

マレーバク。

眠たそう。

「ジャングルカフェ」。

インフォメーション。

スマトラトラ。姿を見せず。

ウンピョウのケージ。

ネコ科ですから。

ウッドデッキの巡らされた、オナガザル類のエリア。

アカアシドゥクラングール。

フランソワルトン。

シシオザル。

インドライオンのエリアへ。

奥にいた。

インド寺院の彫刻。

回り込んでいく。

だらん。

くー。

トンネルを抜け、「亜寒帯の森」へ。

このトンネルは元々の地形である丘陵の尾根筋を貫いている。この尾根筋に沿って横浜水道・川井鶴ヶ峰導水路が通されている。

落葉針葉樹のメタセコイア(あけぼのすぎ)が植えられた、ゴールデンターキンのエリア。

金色の毛並みが美しいゴールデンターキンは中国大陸中央部・2,000〜3,000mの山岳地帯に生息する。

クリスマスローズ。青味がかってきて、もうお終い。

レッサーパンダ舎。

だららん。

常緑の針葉樹に囲まれた「アラースの谷」をひと回りする。

アラースの谷は四方向から下りて谷底を一周できる庭園。

モミの木によく似た樹は、ドイツトウヒ。大きく成長して枝がしなる様に垂れた感じになってきた。

ズーラシアの一帯は元々は「都筑(つづき)の森」(武蔵国都筑郡)と呼ばれ、多摩丘陵南部の帷子川(かたびらがわ)流域に広がる丘陵地だった。

都筑の森はそのすぐ隣りの寺山谷戸(県立四季の森公園。鶴見川流域)よりも起伏がきつくはない。ズーラシアの造成にあたっては獣舎を配した園路が等高線沿いに巧みに配置されたことで、園内は元の地形の起伏をさほど感じさせない造りとなっている。「アラースの谷」や「ころころ広場」などは丘陵の谷戸を利用して設けられた。

ひと回りしたら下りて来た道に戻り、再び園路へ。

中国〜ミャンマーの山岳地帯に生息するギンケイ。

光沢のある青緑色の羽根。

ニジキジ。こちらはヒマラヤ山脈の3,000〜4,500mあたりに生息する。

思わず見とれる美しさ。

南国でなくとも、これほどまでに美しい鳥が存在するのか。

シロミミキジ。チベット〜中国の高山に生息する。

ベニジュケイ。中国〜ベトナムの山岳地帯に生息する。

立ち入りの出来る、ウォークインバードケージ。

奥には冠のような飾り羽根のオウギバト。

オシドリがいる。

園路から見下ろす、アラースの谷。

タイガの森に棲む、アムールヒョウ。

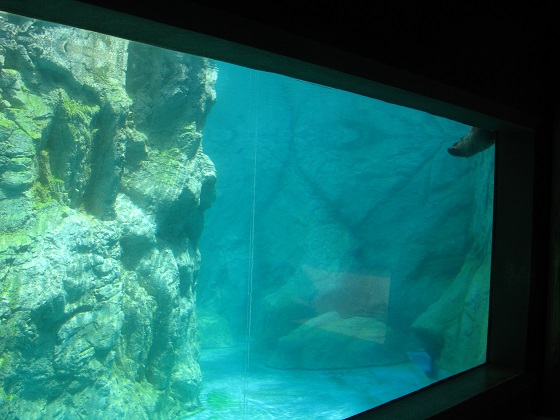

ユーラシアカワウソのエリア。

姿が見えない。

カワウソはこちらにいた。

シューっと伸びるように、泳ぐ。

オオワシのケージ。

カムチャツカ半島で繁殖期を過ごし越冬のために北海道東部に飛来する、国の天然記念物。

アラスカあたりの干し鮭。

ウミネコ、セグロカモメ。

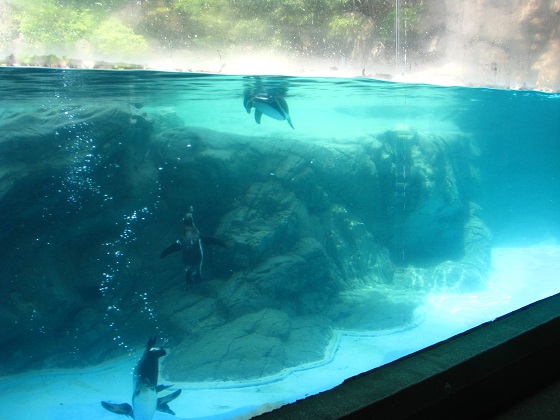

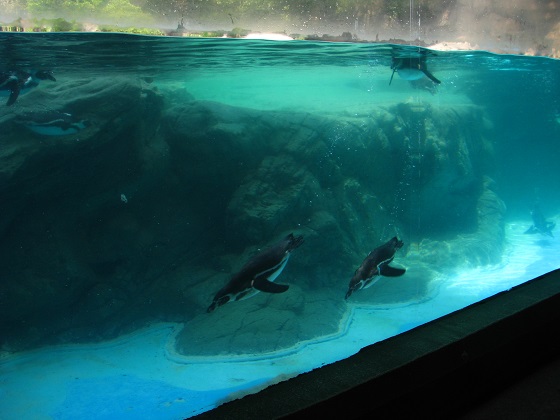

海の動物たちのエリア。

フンボルトペンギン。ペルー、チリの沿岸部に生息し、南極のペンギンよりは暑さに強い。

ミナミアフリカオットセイ。同じ位置にじっとしている。

ホッキョクグマは施設整備のためお休み。

アラースの谷。

トウホクノウサギは姿が見えなかった。

「亜寒帯の森」から「オセアニアの草原」へ。

時刻は正午過ぎ。写真、特に鳥や水槽の生き物を撮りながら廻ると、多少時間がかかる。