「こどもの国」あるき

令和四年(2022)の10月下旬。秋晴れの散策日和、久々の森歩きへ。今回は「こどもの国」(横浜市青葉区・東京都町田市)へと出向く。

「こどもの国」では皇太子殿下(令和の上皇陛下)ご成婚を記念して整備された里山のウォーキングに加えて、「特別牛乳」(ほぼ搾りたての生乳)の購入や旧陸軍田奈(たな)弾薬庫の遺構を巡るといった楽しみ方もある。

1.正面入口からこどもの国牧場、田奈弾薬庫遺構へ

「こどもの国」までは自転車(ヤマハPAS Brace L)を利用。今回の行程は片道およそ14km、1時間の道のり。

画像は鶴見川(谷本川・やもとがわ)・落合橋のやや上流、恩田川(おんだがわ)との合流点付近。左手の恩田川右岸(河口に向かって右の岸)沿いを走る。

中山大橋、梅田川合流点、東名、環4、国道246、田園都市線と過ぎてゆき、恩田川の支流となる奈良川との合流点近く。奥に日影橋が架かっている。

日影橋を渡って奈良川の右岸沿いに上流へと進み、こどもの国へ。川沿いの道は中恩田橋の交差点で県道「こどもの国通り」に合流する。

「こどもの国」駐輪場。駐輪場はこどもの国通り沿い、正面入口まえ歩道橋のおよそ140m手前にある。こどもの国駅は奈良川を隔てた対岸のあたり。

このときは開園後1時間ぐらい経っていたが、かなり混んでいた。

正面入口へは歩道橋を渡る。

「こどもの国」正面入口。窓口で入園料(大人600円)を支払い、園内へ。

「こどもの国」は昭和40年(1965)5月5日(こどもの日)に開園。皇太子殿下(令和の上皇陛下)のご成婚にあたって全国から寄せられた祝い金を基金として造られ、全国各地の同様の施設の先駆けとなった。

開園当初は国立の施設であり、こどもの国協会法に基づく特殊法人こどもの国協会により運営がなされた。昭和56年(1981)の民営化により現在では児童福祉法に基づく児童厚生施設(いわば巨大な児童遊園プラス巨大な児童館)として社会福祉法人こどもの国協会が運営している。

当時の記念切手には「国立こどもの国開園記念」とある。シンボルマークに子供たちの姿、牧場の乳牛や白鳥湖のハクチョウなど「こどもの国」のシンボルがあしらわれている。

その広さはおよそ100ヘクタール(100m四方×100)もあり、かなり広い。なお里山の森は尾根を越えて「寺家(じけ)ふるさと村・ふるさとの森」へと続く一大緑地を形成するが、両者を繋いで巡る山道はない。

「こどもの国」が開園する前、敷地の前身は昭和13年(1938)に着工した旧陸軍の「田奈(たな)弾薬庫」(東京陸軍兵器補給廠田奈部隊・同填薬所)。多摩丘陵の里山の谷戸だった敷地内にはかつて十数軒の農家があったが立ち退かされた上で弾薬の工場、保管庫、陸軍兵器学校分校などが造られた。敷地は戦後の占領軍による接収を経て、昭和36年(1961)に国に返還された。

長津田駅(JR横浜線、東急田園都市線、横浜高速鉄道こどもの国線)からこどもの国駅までを結ぶ「こどもの国線」は元は弾薬運搬線。昭和42年(1967)4月に「こどもの国協会」が保有する「こどもの国線」として開業、東急に運行が委託された。やがて沿線の市街化が進んだことで中間駅(現在の恩田駅)を設ける要望が出される。その結果、施設の改修とダイヤ改正により「こどもの国線」は平成12年(2000)3月になって開園時間帯のみ運行する来園者のためのアクセス線から沿線住民の通勤線へと、その性格が変貌した。通勤線化に先立って施設は第三セクターの横浜高速鉄道に譲渡されることとなり、運行は引き続き東急により行われている。

正面入口を入ってすぐの「らくがきひろば」。

目の前には園内周回バス「赤ポッポ号」が走る内周道路の陸橋。

まず初めに橋の手前、案内所の脇から「平和の碑」へ。

平和の碑は階段を上がった平場「白百合の丘」に建つ。

平和の碑。

碑が建っているのは、弾薬工場に学徒動員された神奈川高等女学校(現神奈川学園)の女学生たちの休憩所が建っていたあたり。

碑は平成8年(1996)、動員された当時の女学生有志により建碑された。

裏側には平和を願う碑文が刻まれている。なお「こどもの国」公式サイトの資料によると弾薬工場には女学生のほか県立横浜二中(現翠嵐高校)の生徒たちも動員された。

階段を下りて戻り、ミルクプラント・牧場に向かう。

入口売店。

多目的広場。ここはかつて、田奈部隊本部があった。

.jpg)

中央広場奥の「ふれあいまなび館」に展示されている写真パネル(黄文字加工はサイト管理者)。

正面入口の「らくがきひろば」あたりには工員の休憩所が、その横には女学生の休憩所が建っている。

田奈部隊本部(現在の多目的広場)の横は弾薬運搬線の到着停車場(ホーム)。現在の中央広場あたりには倉庫、左手の谷戸(やと)には様々な工程の弾薬工場。

第1トンネルは弾薬庫時代の遺構でもある。

コンクリートのひび割れからコンクリートつらら(水酸化カルシウム。鍾乳石のようなもの)が下がっている。

左手にこどもののりものエリアへの道を分け、右手へ。

臨時駐車場からの入口となる牧場口に到着。

イラスト案内板。

ソフトクリームの幟が立ち並ぶ園路を進んでいく。

左手に入るとミルクプラント・売店。牧場の施設は(株)雪印こどもの国牧場(雪印メグミルクグループ)が運営している。

ミルクプラント。ガラス窓越しに機械が見える。

ソフトクリーム売場窓口の左手には特別牛乳などの売店。

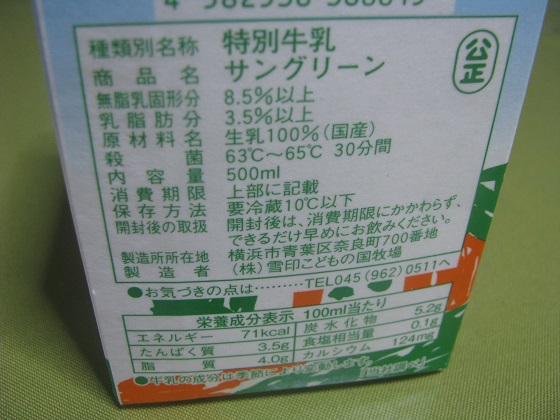

売店では特別牛乳「サングリーン」が売られている。これが今回の散策の目的の一つ。

「特別牛乳」は省令による特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で製造された牛乳で、一定割合以上の乳脂肪分・無脂乳固形分を有するもの。その特徴はホモゲナイズ(ホモジナイズ。脂肪球の均質化)がなされていない「ノンホモ牛乳」であり、低温殺菌で搾りたての生乳のような風味を味わえる。

特別牛乳が製造・販売されているのは関東ではここだけ。全国でも4か所しかないそうだ。

横浜市青葉区 (株)雪印こどもの国牧場

北海道中札内村 (有)想いやりファーム

京都府木津川市 農事組合法人クローバー牧場

福岡県嘉麻市 農事組合法人白木牧場

リンクはいずれも公式サイト。

牛乳は持ち帰るつもりだったので、帰り際に購入する。この季節は保冷バッグに入れて1時間くらいが持ち帰る場合の目安だそう。余程大勢の団体さんでも来ない限り、売り切れを心配することはないようだ。ちなみに売店の方に訪ねてみたのだが「取り置き」はしていないとのこと。代金を払ったのに忘れて受け取りに来なかったとか、ケースに残っているのになぜ売れないのかとか、いろいろなお客さんとの間で面倒なことがあったらしい。

価格は500mlで300円という、なかなか高価な牛乳。消費期限(賞味期限ではない)も購入日から二日後と、短い。

それでも特別牛乳としてはかなり値ごろなようだ。有料施設の「こどもの国」に入園しなければ買えないこと、大手資本である雪印メグミルクグループの企業であることなど、様々な要因があってのことなのだろう。

ちなみに他所の特別牛乳は各社公式サイトや大手通販サイト、各地の取扱店舗でも購入できる場合があるようだが、「サングリーン」は「こどもの国」でしか購入できない。

アタクシは何を飲んでも食っても美味い、旨いといってしまう、言ってしまえば張り合いのないクチなのだけど、さすがにこの牛乳は濃厚でクリーミーで、でもスルリと飲めて一般的な牛乳とはちょっと違う、というのが分かった。「うむ。まったりとしていて、しかも舌に残らない」という台詞でもでてきそうだ(お前は海原雄山か)。

特別牛乳で作られたソフトクリームも食べてみる。確かにコクがある(と思う。普段はそんなにソフトクリームを食べないので比較できないのだが)。

こども遊牧場。

「サングリーン」の看板。

牛舎。

乳搾り体験場には牛が出ていた。

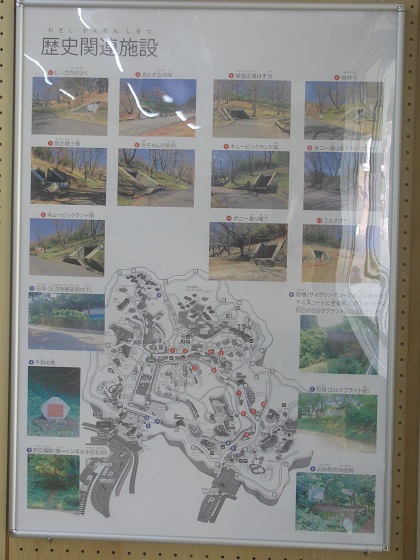

牧場から内周道路に戻る。丘陵の裾には弾薬庫入口の跡(二か所)が見える。

内周道路沿いの、弾薬庫入口。

扉の閉ざされた入口。

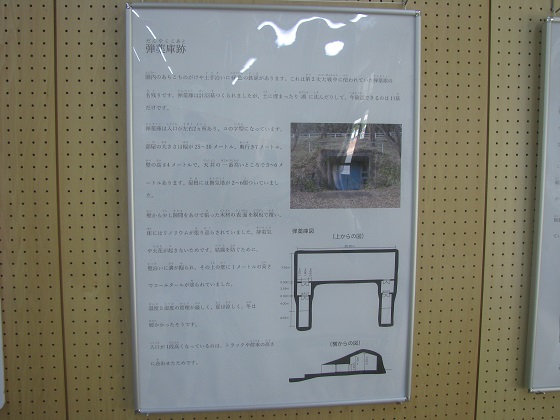

「ふれあいまなび館」のパネル展示。

弾薬庫は二つの入口の奥でコの字型につながっている。その造りはトンネルを掘ったのではなく、掘り下げてコンクリートで部屋を作ったうえで上から土を被せた。

こうした遺構が園内の十数か所に残っている。元々は三十か所以上あった。

.jpg)

現在の臨時駐車場・牧場口のあたりには弾薬運搬線の出発停車場のホームがあった。

(黄文字加工はサイト管理者)

内周道路を奥へと進む。

赤ポッポ号。

すこやかひろば手前の弾薬庫跡。

こちらはトタンで塞がれている。

公式サイトによると残っている弾薬庫跡は現在では倉庫や変電所、浄化槽などに使われている、とある。

キュービックランド手前の弾薬庫跡。

入口に数段分の段差があるのはトラックや荷車の高さに合わせたため、とのこと。

第2トンネル手前の弾薬庫跡。

第2トンネル。

反対側の出口。坑門の上部には苔むした谷積(たにづみ。石を斜めに積む)の石積が見られる。

あじさい園のあたり。

梅林を経て外周道路に上がる園路に入っていく。こちらの弾薬庫跡には銅像が立っている。

無名戦士の記念碑。手前にはボーイスカウトの銅像。

弾薬庫入口には青銅のレリーフがはめられている。脇には「無名のスカウト戦士」と題された案内板。

南洋の激戦地で瀕死のアメリカ兵に遭遇した日本兵がとどめを刺そうとした。意識を失いかけていたアメリカ兵が「三指の礼」をしたことに対し、日本兵は「僕もスカウトだ。スカウトは兄弟、君は殺せぬ。傷は手当てをしておいた。グッドラック」のメモ書きを残して立ち去った。意識を取り戻したアメリカ兵は野戦病院に運ばれ、そのメモを軍医に渡す。

この出来事が戦後、スカウト精神を称える戦時中の美談として伝わったそうだ。助けられた米兵は戦後になって父と連れだってアメリカのボーイスカウト本部を訪れ、この話はその折に伝えられた。彼らはその名を明かさぬままに、ボーイスカウト運動のためにと献金。一方で日本兵の方は消息が不明でありおそらく戦死したのだろう、とされている。

梅林を抜けてゆく。

梅の木に、サルノコシカケ。

秋めく園路。

外周道路まで上がってきた。