�q��ƕx�m�R�W�]�̎R�E���R�ƒO���

3�D�O��E�O�ۃ_���A�O�ۂ̉�

���R�i�����̂�܁j�R���`�O����[�g�̐_��i���݂Ȃ�j�g���l���o�X�╪��O��ΔȁE���q�i���낭��j���ʂ̌����ɏo��B

���W�������Ă����͎̂O�_�i����j詓��̏�̈ƕ��B

���̃g���l���͒O�����������O�A���q�̏W���ɒʂ��Ă��������̃g���l���B�g���l���̖��͋��O�ہi�݂فj���Ƌ��_�ꑺ�����ԃg���l���A�Ƃ������Ƃ��낤�B

�ԓ��͋��������d�����v�H�����吳�Z�N�i1917�j�܂łɔ��d���H���̂��߂ɐ쐼����_��A�c�m���i���̂���j�A�����ւƔn�Ԃ̎ԓ����ʂ��ꂽ�B���a�����ɂ͏����R�����z���铹�ɑウ�ď����R詓������������A�Ƃ���̂Ő_�ꂩ�猺�q�ւ̎ԓ��E詓������̍��̊J�ʂł��낤�B

���݂ł����g���l���쑤�̓��H�̐��`�͂��ɂႮ�ɂ�ƋȂ��Ă��邪�A����̓_���Ί����̍��ɕt���ւ���ꂽ���́B

�����̎O�_�g���l�����J�ʂ����������ɑO�A�_��i�̂́u����Ȃ�v�Ɠǂj���猺�q�ɓ���ɂ͎O�_�����z���Ă������B���W�������Ă����ƕ����O�_���A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�Q�l�u���O���b�v�n���X�E�V���g���e���@�u�O��v�_�ސ�V����

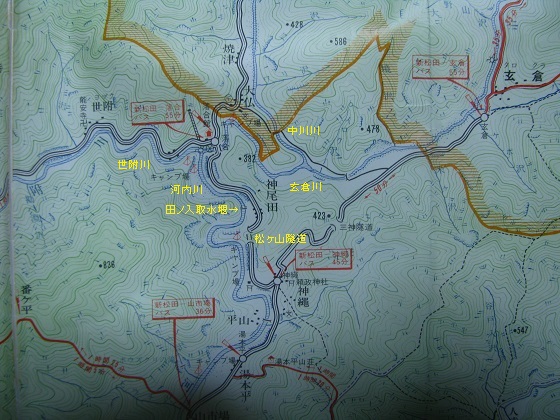

�u�R�ƍ����n�} �O��v�i1973�N�Łj�Ɍ���A���Ă̒O��Ύ��ӁB

50�N�߂��O�̒n�}�Ȃ̂ō������i�ϐ������j�̗��������A�J�����тɐ܂�ڂ��ׂ����@�ۂ̂悤�Ƀ{���{���ƕ���Ă��܂��㕨�B

�Ȃ��X���O�̎p�͒O��L�O�ق̃W�I���}�ł��Č�����Ă���B

�Ή����ɎO�ۃ_�����ʂ֕����Ă����Ɓu�I�V�h�����v�B�O��́u���Ȃ���̒T���n50�I�v�ɑI�肳��Ă���B

�������̗����ɂ̓I�V�h���̃����[�t�B�z�~���ɂ͒O��ɃI�V�h��������B

�c�O�Ȃ���I�V�h��������I�V�h���͌������Ȃ������B

�X�ɐi��ł����Ɓu��p�����{�ݎ搅���v��u�i���v�������Ă���B

�U��Ԃ�ΐ_���c�i���݂����j�g���l���̖k���B��i�o�����j�B���肪���q���ʁB

�搅�ݔ��ł̓_���L��ׂ�̐��͔��d���A�������d�E�c�m�����d���ɗ��Ƃ������搅����B�������d�͓����d�͂̃O���[�v��ƁB

�I�V�h���͂��Ȃ��������J���E�������B

�J�������i���y��t�ł�g���j�B�������O��o�X�₩��Ŋ��̑��R�o�R���ƂȂ�B

�{���͂����ɉ��R����\�肾�������A�O�_�g���l���ȂǗ\��O�̂��̂��B�邱�Ƃ��ł����̂Ō��ʃI�[���C�B

�������B

�O�ۃ_���ɓ����B

�_����ցB

�O�ۃ_���̏v�H�͏��a53�N�i1978�j�B�v��i�K�ł͌��ݒn�̐_���c�̂ق��A�쐼�̈����E�͓��썇���_�t�߂����n�Ƃ��Č������ꂽ�Ƃ������n�`��n�������Ă������ʌ��ݒn�ƂȂ����B

�_�����͌v��i�K�ł́i���j����_���i������_���j�A�ƂȂ��Ă����B����ɑ��ČΒ�ɒ��ދ��O�ۑ��̖��𐳎����̂Ɏc�������Ƃ����v��������A���ݖ��ɂȂ����B

�Q�l

�u�O�ۃ_�����ݍH�����v�_�ސ쌧��ƒ��Ǘ��ǎO�ێ��������s

�u�O��v�_�ސ�V���Д��s

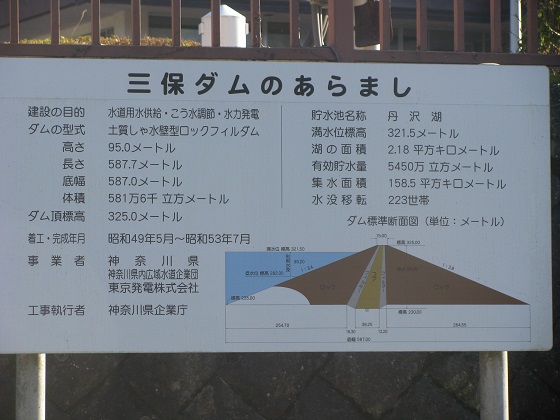

�O�ۃ_���̂���܂��B

�_���̌^���̓��b�N�t�B���_���i���y����ςݏグ�ă_�����z���^���̃_���j�B�����͏d�͎��R���N���[�g�_����\�肵�Ă����O�ۃ_���ɂ��̌^�����̗p���ꂽ�͎̂��͂̊�Ղ���r�I�Ƃ����߁B�m���ɐ��O����ӂ̊�Ղ͐Z�H�Ɏキ�������₷���n���Ƃ�����B

�i���j���{�_������u�_���֗��v�ɂ��ƃ��b�N�t�B���_���̑����͓��{�ɂ�����S�_�����̈ꊄ���ɂ�����A���悻300��B���̒��ŎO�ۃ_���̋K�́i����95.0m�A����587.7m�A�̐�5,816,000���āj�̓��b�N�t�B���_���̏�ʈꊄ���炢�ɓ���X�P�[���B�֓��ł͓ޗǖ��_���i�Q�n���E�����쐅�n�j�Ɏ����K�́A�Ƃ����Ă����B

�����̐����߂Ƃ��ĒO����a���������ʐ��v�����W���́A�_���c�i���_�ꑺ�̂�������A�c�m�����吳�����ɎO�ۑ��i��������܂ł̋������i��Â��j���A�����쑺�A�����q���j�ɕғ�����O�ۑ��厚�_���c�ƂȂ�B������̗����̒n���͈�ʓI�ɐ�̍����_�������ƌĂ�邱�Ƃɂ��̂ł��낤�j�A�����i���������j�A�啧�i�����쑺�j�A�ĒÁi�₯�ÁB�����쑺�j�A���q�i�����q���j�B���������̐n��ƌ��q�͕W���������������߂��ꂼ��̈ꕔ�i�㗬���j�����v��Ƃ�Ă���B

�_����̓V�[�i�Ă�j����_���L��։���Ă����B

�_���T�C�g�̒�ɂ���_���L��܂ł�80m�قǂ̍��፷������A���Ȃ�[���B

���b�N�t�B���_���̋���ȃ_����B�O�ۃ_���ł̓_����̊ɂ₩�Ȗ@�ʂɎŐ��������ď��R�̂悤�ɂȂ��Ă���A����ȃA�[�X�_���i�y����j�̂悤�B��ʓI�ɃC���[�W�����R���N���[�g�_���͂������A�т�����Ɗ₪�ςݏグ��ꂽ���b�N�t�B���_���Ƃ������Ԉ�ۂ��قȂ�B

��̂̕��͏㕔��15m�A�ꕔ�ł�587m�ɂ��y�ԋK�͂ƂȂ�B�����Ȃ�Ǝl�p���Ȃ�ʐ؍ȉ����^�̋���Ȋ�R�i587m�l���j�̃s���~�b�h���J�ɋ��܂��Ă���悤�Ȃ��̂��B�Ƃ͂������m�̂悤�ɐ��O��͊��f�w�������A�n�k�����n�сB�f�l�ڂɁu�n�k�͑��v�Ȃ̂��v�Ɗ�����l�����Ȃ��Ȃ��͂��B

�_�����݂ɂ�����v�͊��x�ƂȂ��ύX����A�k�x�@�Ɋ�Â��v�k�x��0.2�i�_���ɍ�p����d�͂�1�s�Ƃ����Ƃ��ɐ�����������̗͂�200g�܂őς���B�}�O�j�`���[�h�Ɋ��Z�����8.7�ɑ����B�֓���k�Ђ�7.9�ł���A�v�k�x0.15�őς���j�Ƃ��ꂽ�B�����A�ʏ�̃_����0.12�Ōv�Z����Ă���Ƃ���0.2�Ƃ��������Őv���ꂽ�͎̂O�ۃ_�����S�����A�ƂȂ����B�{�H�ɂ������������̍H�������́u����قLj��S�����d�������_���͎O�ۂ����߂āB���̂��ߒ�̂��c��݁A�Ζʂ��ɂ₩�ɂȂ��Ă���v�Ƃ����B

��̒ꕔ�Ɋ��f�w������ƒn�k�̉e���ڎ��ꍇ�͕���ɂȂ���B����ɑ��Ă͎���쑍���J�����ݎ������������u�{�[�����O�����ł͊��f�w���\�����ꂽ���A���ۂ̍H���Ŋ�Ղ��o���Ă݂�ƒf�w�܂ł��������K�͔j�ӑт��������ߒꕔ���@��N�����Ă̑��������炸�ɍς݁A�_���̍�����5m�قǒႭ�Ȃ����̂͂��ꂵ����Z�������v�Ə،����Ă���B

�Ȃ��n�k�����������i�{���ɂ��ߔN�̒��������ł́A�O�ۃ_���ߕӂ̒f�w�̂������f�w�ƕ]�������͉̂���f�w�сB�_��i����Ȃ�j�f�w�A���q�f�w�͕]���ΏۊO�Ƃ���Ă���B

�����Ēꕔ�◼�݂̊�Ղ̌��Ԃ߂�⋭�̂��߂ɁA�[���ׂ��@��ꂽ�E�ɃZ�����g�~���N�𒍓�����O���E�g�i�O���E�`���O�j���v2,500�{�ȏ�i�������ɂ���45,000m���j�ł����܂�Ă���B

�Q�l

�u�O��v�_�ސ�V����

�u����f�w�сE���R�|���c�k�f�w�сE���{�Á|���c�f�w�сi�_��E���{�Á|���c�f�w�сj�̒����]���i���Łj�v

�_���L��ɓ����B

�ē��}�B

�l�����̎��ԁA���ԃ����i�i�H���ԁj�̃��j�������g�B

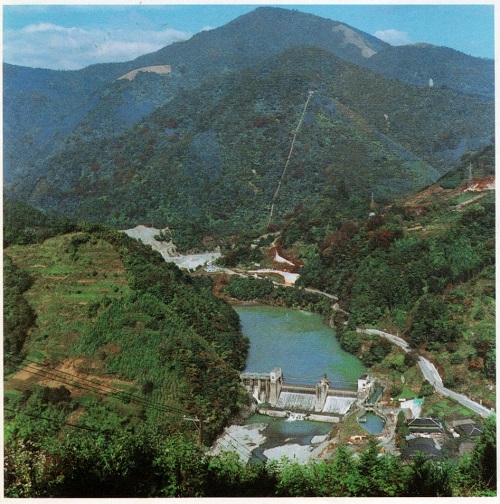

�ē��ɂ��Ǝ��Ԃ͎O�ۃ_�������݂����O�Ƀ_���L��t�߂ɑ��݂����c�m���_���i�搅���B���ĒJ��w�߂��̗����d���ɑ��鐅���搅���Ă����j�̃Q�[�g�̊���@�ɗp����ꂽ���́B

�O�ۃ_�������݂����O�̓c�m���搅���B�w��̎R�ɋ��������d���̐����ǂ�������B

�摜�o�T�u�O�ۃ_�����ݍH�����v�_�ސ쌧��ƒ��Ǘ��ǎO�ێ��������s

���ԃ����i�͎O�ۃ_�������ɂ��^�]���J�n�����c�m�����d���ōŏ��ɗp����ꂽ�t�����V�X���Ԃ̂��́B

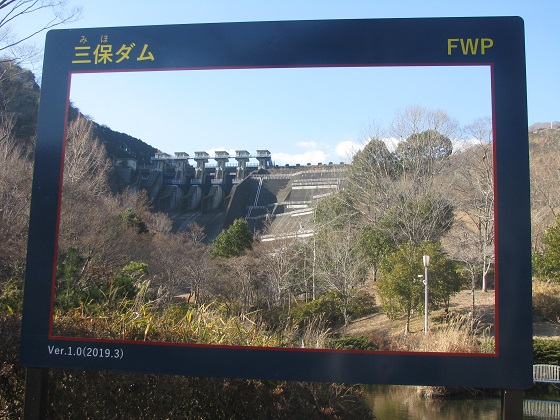

����́u�_���J�[�h�v�̘g���ˁB

���ۂɔz�z����Ă���_���J�[�h�̐}���́A��قǓo���Ă������R�̎R�����ʂ�����Ղ����O�ۃ_���̎p��`���Ă���B

�O�ۃ_���E�O��̖͌^�i�\���̈�X�P�[���j�B

�_�������̎Β����͏����R���B

�����̏����R���B���̖��̓_���T�C�g���݂̍ۂɍ��ꂽ�u�����R���v�ɗR������B

�����R���͍^���f�̉����ɊǗ��p���H�̖ړI�ʼnˋ��B�͐�~���ɋ��r��݂����Ȃ����ƁA�E����͊���݂𗘗p���邽�ߑ傫�Ȕ��͂��x�����Ȃ����ƁA�Ƃ����������������ߍ��݂Ƀ^���[��݂����Β����ƂȂ����B

�Q�l�u�O�ۃ_�����ݍH�����v

�O�ۃ_���̍^���f�i�����������j�B�l��{���̃Q�[�g������ł���B

��������������ƎO�ۃ_�����܂�ŏd�͎��R���N���[�g�_���̂悤�Ɍ�����B

�X���O�̎O�ۃ_�����㗬��������Ղ����摜�B���b�N�t�B���_���̍^���f�������R���N���[�g��Ő݂��đ���ꂽ���Ƃ��A�����猩��Ƃ悭�킩��B

�摜�o�T�u�O�ۃ_�����ݍH�����v

�@�ʓ��H��ʂ��ēV�[�ɖ߂�B

��܂ŕ�����15���B

�^���f�̈ʒu�͌v��i�K�ł͌��݂̉E�ݑ��i�͌��Ɍ������ĉE���̊݁j�̂ق����ݑ��i�c�m�����d���̏�p�����{�݂�����j���������ꂽ�B�n���I�ɂ͂ނ��덶�ݑ��̕����ǍD�������Ƃ������A�����ɑ��ĉ������`���悭�Ȃ����Ƃ�{�H��̉ۑ肪�����������Ƃ���A�E�ݑ��Ɍ��肵���B

�Q�l�u�O�ۃ_�����ݍH�����v

���ۂɕ����Ă݂�ƁA���̋����̒������ƁB

����͂��͂�_���Ƃ������R�̕��q�ꂾ�B

�c�m�����d���̌����A�_���L��������낷�B

�O�ۃ_���̌��݂ɂ������Ă͎R�k���i��܂����܂��j����̗v�]�ɂ��O������r�Ƃ����K�͂ȗg�����d���̌��݂��������ꂽ�B

�����i�K�ł͌��q��ƒ����ɋ��܂ꂽ�吙�R�����̑�n�ɏ�r��݂�45��kw�̒n�����d�������݂���d���J���āA�喔���̒n�����ɏ�r��݂�90��kw�̒n�����d�������݂��铌���d�͈Ă��������ꂽ�i���Ȃ݂ɒËv��E��R�_���Ə�R�E�{��_���ɂ��g�����d��25��kw�j�B

�������d���Ă͍̎Z�I�Ɏ��{�s�\�A���d�Ă���r�_���͒z���\���������̂̒n�����d����ݒu���邽�߂̑�n���ɓK����ǍD�Ȋ�Ղ������������߂Ɏ����ɂ͎���Ȃ������B

�Q�l�u�O�ۃ_�����ݍH�����v�u�O��v

�_����̏㗬���B�_������ς݂̒�̂ł��邱�Ƃ͂����瑤������ƕ�����B

�O�ۃ_������u�O�ۂ̉Ɓv�ցB�u�O�ۂ̉Ɓv�̌������Ɍ��u�����فv�͐��v����������E�����n��ɂ������h���ړ]���Ă������́B

�O��L�O�فE�O�ۂ̉ƁB

�u�O�ۂ̉Ɓi���n�ӉƏZ��j�v�͐��v���������n�悩��ڒz���ꂽ�]�˖����z�̌Ö��ƁB�n�ӉƂ͑����O���߂Ă����B

�����̔G���B

�y�Ԃ���L�Ԃ�����B

�y�ԂɓW������Ă��閯��B

�L�Ԃ̑����̊Ԃɂ͈͘F�������Ă���B��֓��Ƃ͂����~�̒O��̎R���͊���n�Ȃ̂Ŏϐ����͉��₷���Ƃ̂Ȃ��͘F���ōs�����̂��낤�B

�͘F���̊Ԃ͉Ɛl�̐�����ԁB

�͘F���̉��ʼn��������������ߓV��͒����Ă��Ȃ��B�����ꑱ�������͍����肵�Ă���B

���̊ԁB���d���݂��Ă���B

���̊Ԃ̓V��͍\���ނ̑������⍪���i�˂��j�����̂܂܌����鍪���V��B�V��͉����������i�{�\�����j�̏��ƂȂ�B

�����~�B�ȑf�Ȃ��珰�i�Ƃ��j���݂��Ă���B�����~�͐ڋq�̂��߂̋�Ԃł���Ɛl�͎g�p���Ȃ��B

�V��͍��~�ɂӂ��킵���Ɖ��V��i�����Ԃ��Ă傤�j�������Ă���B

��q���ԁi���傤�����܁j���͂߂��Ă���B

���~�̍T���̊ԁB��������q�l�̂��߂̋�ԁB

�����~�A�T���̊Ԃɂ͍L�����݂��Ă���B

�����������i�{�\�����j�̑��̉����̓J�u�g�����ɂȂ��Ă���B�����̍ȑ���藎�Ƃ��ĊJ������݂��A�{�\�̂��߂̒ʕ��E�̌����m�ۂ���B��O�ɂ̓~�c�}�^�̖B

�t��҂A�~�c�}�^���Q�B

�ԊJ���ƁA���̂悤�Ȋ����ɁB

�O��L�O�ق̕~�n�ɓW������Ă��鐅�ԃ����i�[�B����͎O�ۃ_�����݂ɂ�萅�v�������������d���Ŏg���Ă����y���g�����ԁi�H�������o��̃o�P�b�g�ɂȂ��Ă���j�̂��́B

���������d���͑吳�Z�N�i1917�j�A�ߌ����z�i��݂܂������B�В��͐������̑����E��쑍��Y�j�����l�n��̖������Ƃ̎��Ə���Ɛ��Z�����g�E���{�|�ǂւ̋��d��ړI�Ɍ��݂������d���B

�Q�l�u���O���b�v

�O��L�O�فE�O�ۂ̉Ƃ̍Ŋ��̃o�X��͒O��o�X��i�x�m�}�Ó�o�X�E���O��r�W�^�[�Z���^�[�`�V���c�w�j�B

�\��ʂ�O�ۃ_���ƎO�ۂ̉Ƃ̌������ߌ�4���܂łɏI���A���c�}�E�V���c�w�ցB���̎��ԂȂ�r����JR�E�J��w�ł̌�a����ւ̏�芷���̕ւ����������͂Ȃ��B

�ߘa�l�N�̎R���߂̈�{�͏��c���i�܂��܂��j�E���V�́u�����сi�܂݂ǂ�j�{���� ���ڂ肽�Ă̂����v��V���c�w�E���c�w�O�̒���X�ōw���B�ߌ�5���O�ɗ���������炻�̓��̕��͂��ꂪ�Ō�̈�{�������B�Z�[�t�B

�u�R����Ă݂�ȑ�D�����ڂ肽�āv

�N���̎R�s����߂�̂́A�Ӑg�̈��i�j�B���������u���ڂ肽�āv�͋G��ȂH����ŐV�t�̃E�L�E�L��������͎̂�ۂ���̋G�ߊ����������i���R�̃W���[�W�[���������Ăӂ��Ƃ̃J�t�F�ň��߂ΔN����N���u���ڂ肽�āv����j�B�ŁA�V���ɂ܂��G����Ύ��L�Œ��ׂĂ݂���u�������i�V���j�v���ڂ��Ă����B�������A�Ȃ�Ɓu�H�v�̋G�ꂾ�ƁH��̉�����̎肾��A�Ǝv�킸�˂����݁B

�܂��A�����Ƃ���낵���悤�ŁB