牧場と富士山展望の山・大野山と丹沢湖

2.大野山から丹沢湖

西丹沢前衛の山、大野山(おおのやま。723m)山頂にて。

天気の良い真冬の朝10時すぎに到着したので、実に素晴らしい富士山を拝むことができた。

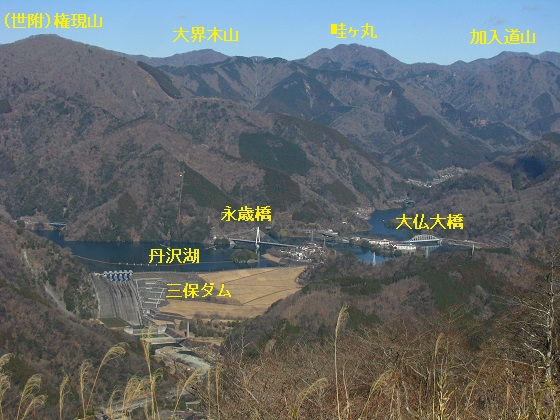

山頂からは眼下に丹沢湖・三保(みほ)ダムがよく見える。

山頂から丹沢湖方面へ下山開始。時刻は午前11時ごろ。下山後は三保ダム、古民家「三保の家(旧渡辺家住宅)」を観て回る。

まずは山北駅方面への舗装路(放牧場の作業道)を下っていく。放牧場の向こうに広がるのは、足柄平野。

南には箱根の山々。

丹沢湖方面への林道は「イヌクビリ」(大きな案内板の立つ交差路のあたり)で分岐する。

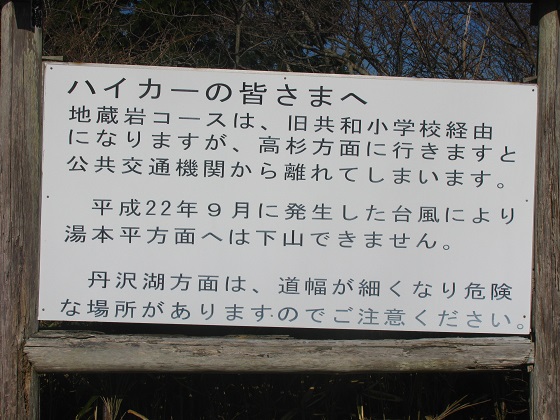

案内板の辺りに掲げられた、ハイカーへ注意を促す看板。「丹沢湖方面は、道幅が細くなり危険な場所がありますのでご注意ください。」とある。

確かにこの道は親子連れ向きの「ハイキングコース」として紹介できるような道ではない。「登山道」と言っておいた方が一般的には難易度に関する誤解を生まなくていい。

丹沢湖へ向けてイヌクビリを出発。車止めの脇を抜けていく。

熊山林道を下っていく。

湯本平(ゆもとだいら)分岐を過ぎる。

林道に車止めゲートが見えると、丹沢湖・三保ダム方面分岐。標高608mまで下ってきた。ここから702mピークを経て秦野峠方面分岐(692m)まで、アップダウンを繰り返す。

山頂からここまで、三人の登山者とすれ違った。そしてここから先は丹沢湖まで誰一人ともすれ違わず、抜いたり抜かれたりという登山者もなかった。やはりこのルートは山北駅ルート・谷峨(やが)駅ルートと比べると歩く人が格段に少ない。

登山道へ。

登り始めてすぐに、斜面を登っていくジグザグの折り返し。

この先、こうした道案内が所々に取り付けられている。

植林内の登山道には要所に赤テープ。

鹿除けフェンス沿いを進む。右手下方には林道が並行。

道標の周りにミツマタの小振りな木が数本植わっている。

ミツマタの蕾。マクロで撮ってみたがちょっとブレた。春を迎える頃には開花しているだろう。

こちらは開花したミツマタ。

林道から離れて山道を登っていく。

尾根が小広く開けた標高688m地点。進路が左手にほぼ直角に折れるところであり、道標が立っている。

緩く下って登り返していくと、702mピーク。

距離的にはここまでで半分ほどだが、ここまでは林道歩きもあって足早に歩を進めてきたので、所要時間はここからが長い。

道標の近くには休憩用テーブルが設置されている。ここで道は進行方向右手にほぼ直角に折れて下っていく。目印の赤テープも見える。

緩やかに下って登り返していくと、登山道としては不明瞭な地形図にない作業道との分岐。ここは尾根筋を進むべく高みへと登っていく。

少しばかり登っていくと道標が立っている。

倒木もあり、やや荒れ気味の道。

小刻みなアップダウンを経て、秦野峠方面分岐(692m)に到着。ここからの尾根筋は丹沢大山国定公園エリアの境界となる。

秦野峠方面は道標の案内が無いバリエーションルート(地理院地形図にも破線が無く読図が必須のルート)。尾根筋を進んでいけば日影山(ブッツェ平。876m)があるが、一般登山者向けのルートではない。

ブッツェ平とは武士平がなまった呼び方。大野山の登りがけに目にした「山北のお峰入り」の案内板にもあったが、このあたりは南北朝期の争乱で難を逃れた南朝方の武士にまつわる伝承が残されている。人遠(ひとどお)、ヘイソ沢(兵僧沢)といった地名もそうした名残という。

参考「いらすと丹沢・山ものがたり」

ここまで来ると眼下に丹沢湖が見える。

ここから道はロープが張られたグズグズの急傾斜。写真で高度感を表すのはなかなか難しい。足元がかなり悪い(ズルズルと滑る)のでストックを一本使うと楽。

二十数年ぶりに歩く大野山〜丹沢湖ルート。こんなに急だったか、正直あまり記憶に残っていない。

下りよりは登りに使う方が楽な道。

まだまだ続く、急傾斜。

急傾斜を抜けた後は緩やかな尾根道がしばらく続く。しばらく進むと、ほどなくして「登山道」の標識が現れる。

植林地の幅広い尾根はどれが登山道の踏み跡なのか判然としない。

標識やテープに注意しながら進む。

それでも進行方向右手(北側)は随所で丹沢湖が見えるので、コンパスがなくとも方向感覚が不安になることはないだろう。

植林地の作業道も多いこのエリアでは、テープには登山道であることが記されているものもある。

尾根を下っていく。

伐採作業が行われていることを示す標識。

久々に行政設置の道標。

植林地の向こうが明るくなった。

植林を抜けた先には自然林が広がっている。

冬枯れの明るい自然林。

比較的新しそうな道標。

標高530m付近。大仏大橋(だいぶつおおはし)と世附権現山(よづくごんげんやま)が一直線上に見える。

緩い尾根あるき。

再び植林地。この辺りも登山道が判然としない。

テープを頼りに下っていく。

この辺りは南向きに回り込みながら傾斜地を進むところ。南に直進してしまわないよう、注意を要する。

正面に再び丹沢湖。

植林地と自然林の繰り返し。

脇に目をやると、自然林と植林がきれいに分かれている。

大仏大橋。

こちらは傾いた道標。

時々現れる「登山道」の標識。

痩せ尾根の急傾斜。

痩せ尾根が続く。

ここに来て小刻みなアップダウンの繰り返し。

鎖場を下りていく。

分岐道標が現れた。「神縄(かみなわ)トンネルバス停0.2km」とある。

三保ダム方面登山道は鎖と梯子の急斜面を登って下り、カリヨンの建つ登山口まではここから更に40分くらいかかる。

時刻は午後1時45分ごろ。ここまで撮影のために急傾斜に差し掛かる度にカメラを出し入れしながら進んできたので、予想外に時間を食ってしまった。予定なら午後1時半から2時の間に登山口に着いているはずだったが、ちょっと間に合いそうにない。古民家「三保の家」は午後4時まで。帰りのバスも午後4時5分を逃すと一時間半近く間が空くため、下山後のダム・古民家の見物を優先してここはエスケープすることにした。

神縄トンネルバス停へ。

あっという間に丹沢湖畔・玄倉(くろくら)方面の県道に出る。ここからは湖沿いの車道歩き。