浦賀で知る、近代の日本

2.千代ケ崎砲台跡

令和三年度の秋冬に開催された「浦賀レンガドック」と「千代ケ崎砲台跡」を巡るガイドツアーに参加、浦賀ドックから送迎バスで千代ケ崎砲台跡へ向かう。

なお京急・浦賀駅から千代ケ崎砲台跡へは京急バス・久19系統、浦賀駅発京急久里浜駅ゆきで「燈明堂入口」下車、徒歩15分。

送迎バスは浦賀湾沿いに進み、西叶神社(にしかのうじんじゃ)の前を通過していく。浦賀湾をはさんだ東西に鎮座する西叶神社、東叶神社は良縁を結ぶ神様として参拝する人も多い。

車内には「叶」の文字をかたどった、つり革。ちなみにこのバスはツアー送迎用に改装されたバスで、ガイドさんの解説に合わせて降車ボタンを押すと「なーるほどー」という音声が流れるという凝りよう。道中、結構楽しめました。

千代ケ崎砲台跡に到着。

ちなみにこのバス停ポールはツアー送迎バス用の飾り。実際に路線バスが運行しているわけではない。

案内板。

千代ケ崎砲台は明治25年(1892)から明治28年(1895)にかけて陸軍により築造された。この砲台も東京湾要塞を構成する砲台群のひとつ。

観音崎の一部や猿島などに見られる明治前期の砲台と比べると、時代が下ったぶんだけ改良が加えられている。大正期には南東に下った尾根続きに戦艦鹿島の30㎝連装主砲塔を転用した砲塔砲台が増築された。こうして千代ケ崎砲台は終戦まで除籍されることなく存続し続けた。戦後は一旦民間に払い下げられたあと海上自衛隊が再取得、送信所として利用された。

砲台跡の地下施設内部へはツアーによるか、あるいは現地で認定ガイドさんの同伴をお願いしなければ立ち入りできない。

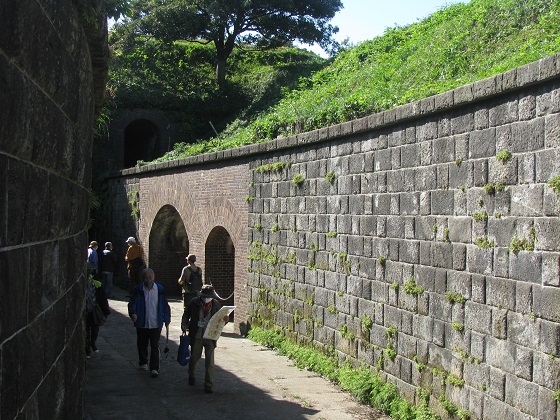

バスガイドさんの先導で砲台跡へ。土塁を石積みの切通(きりどおし)で切り開いて設置された「柵門(さくもん)」跡を通っていく。

これは門扉が取り付けられていた跡か。

切通の石積は長く切った石の長手と小口を交互に積む「ブラフ積」。横浜山手の居留地(山手はブラフと称された)に始まったとされる西洋式の石積みで、レンガのフランス積に相当する。

横須賀は陸海軍関係の土木遺産が豊富で、こうした明治期の遺構が多数残っている。

柵門の正面に築かれた土塁の裾に設けられた井戸。

砲台の各施設を連絡する「塁道(るいどう)」へ。

露天の塁道脇に並んでいる二つの横穴は「貯水所」。

雨水をこちらの沈殿池(手前)と濾過池(奥)で浄水。

そしてこちらの貯水池に貯めた。

塁道を挟んだ向かい側には「第三掩蔽部(えんぺいぶ)」。掩蔽部とは兵員の待避所。

この第三掩蔽部左室・右室を始め幾つかの掩蔽部は正面がモルタル壁となっているが、これは海上自衛隊の送信所であった時代に改変されたもの。

参考「史跡東京湾要塞跡 猿島砲台跡 千代ヶ崎砲台跡 保存活用計画」(横須賀市教育委員会、平成29年)

塁道の隧道部分へ。隧道を始め地下施設の天井はヴォールト天井(かまぼこ型の天井)になっている。

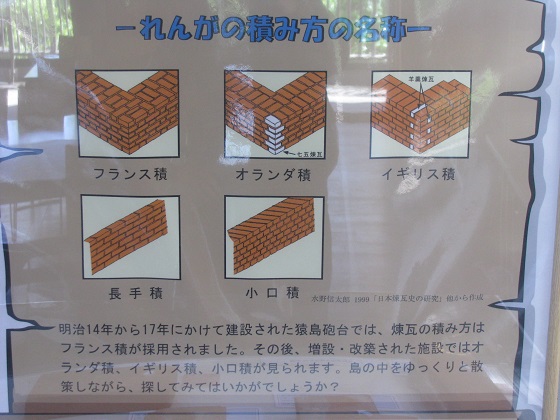

塁道のレンガ壁はレンガの長手を並べた段と小口を並べた段を交互に積み重ねており一見して「イギリス積」と思ったのだが、厳密には「オランダ積」とのこと。

茶褐色のレンガは「焼過煉瓦(やきすぎレンガ)」。文字通り高温で焼き締めることで耐水性を高めている。風雨にさらされにくい奥まった部分は通常の赤レンガ。

年数を経た赤レンガは塩が噴いてしまい傷みが目立つ部分も多い。

改めてレンガの積み方を確認してみた。こちらの図は猿島砲台の展示施設のもの。イギリス積とオランダ積の違いは外観ではほぼ判別できない。ただ図に見られるように隅に用いられるレンガに小さな違いがある。

イギリス積には細い羊羹レンガ、オランダ積にはやや短めの七五レンガが用いられている。

改めて塁道レンガ壁の隅の積み方を見ると、確かに七五レンガを組み合わせているようだ。猿島ではちょっと分からなかったのだが、千代ケ崎では初めてイギリス積とオランダ積の違いを意識できた。

塁道は露天と隧道を繰り返す。時代が下ったぶん技術的な改良が加えられ、隧道や地下室の天井には結構な量のコンクリートが使われている。

露天塁道の左手に見える第二掩蔽部は左室が海自送信所時代に改変されている。

隧道の第四掩蔽部。

奥の壁に灯りが灯っている。

この広い空間(第四掩蔽部)の奥は点燈室(ランプ室)。仕切り壁で挟むように造られた狭い空間でガラスをはめ込んだ小窓が開いており、ランプを灯した。

点燈室の向こう側は砲側弾薬庫(ほうそくだんやくこ)となっており、点燈室は弾薬庫に火気を持ち込まないための工夫。

壁際には通気口。

第四掩蔽部の脇から奥の砲側弾薬庫、高塁道(こうるいどう)、砲座へと通じる交通路。画像は交通路から塁道隧道方面を振り返っての眺め。暗がりのあちこちに潜む、ゲジ。

弾薬庫の天井。円形の孔(揚弾井、ようだんせい)が開いている。

内部はモルタルで白く塗られており、少しでも明るさを確保しようとした工夫が見られる。

床にも円形の孔。揚弾機の籠が設置され、ここから砲弾が上部の高塁道・砲座へ供給された。

仕切り壁の弾薬庫側の灯り。

高塁道へ。高塁道は砲座の間を連絡する通路。

高塁道から見る第二砲座。砲座は三つ並んでいる。未整備のこちら側は立ち入りできない。

高塁道の孔(揚弾井)。弾薬庫に通じている。

高塁道の壁には砲弾を砲座へ運ぶ運搬用レールが設置されていた。

第一砲座。

砲座には28㎝榴弾砲(最大射程7.8km)を設置する砲床が二か所ある。放列砲車重量(射撃状態の火砲全体の重さ)33.6トン及び発射時の衝撃に耐え得る頑丈な砲床が築かれた。

28センチ榴弾砲。砲身が随分と短い。

画像出典「新横須賀市史 別編 軍事」

砲座をぐるりと囲む石積の擁壁(胸墻、きょうしょう)と弾室(弾薬置場)。

レンガのアーチが高塁道から砲座への出入口。ガイドさんが抱えている黒い抱き枕のような物体は28㎝榴弾砲を実物大で模したもの。実物は重さが217㎏あった。

砲床に見られる、排水口の丸い穴。排水溝に通じており、熱を帯びた砲身を連射のために冷却することにより生じる多量の油分や煤煙を含んだ排水はこの穴から流した。

弾室の伝声管。観測所付属室や砲座間の連絡に用いられた。伝声管は明治~昭和初期の施設には必須の設備。三笠にも艦橋の上部と下部でやり取りするための伝声管が備えられている。

榴弾砲は砲弾を仰角に発射、放物線を描いて敵艦を上空から攻撃する。大砲を敵の目から隠すために掘り下げられた砲座からは敵艦はもちろん見えない。兵員は観測所と伝声管でやり取りしながら敵艦の位置を把握し榴弾砲を発射した。そうした状況下で射撃の命中精度を高めるためには相当な訓練を必要としたであろう。

実際のところ、東京湾要塞の各砲台は実戦で稼働することはなかった。しかしながら日露戦争(1904~)では現実にロシアの艦隊による東京湾侵入の危機もあったため、各砲台が抑止力としてその意義を大いに発揮したことは疑いない。

再び塁道へ。

第三砲座・左翼観測所付属室へと通じる交通路。

第三砲座に隣接する観測所跡(地上部)は消失したが、地下の付属室は現存する。

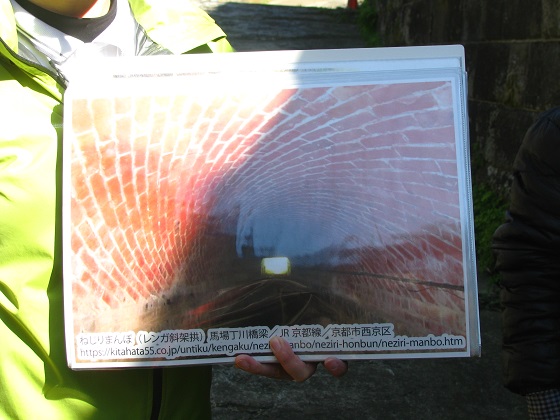

入口のねじれたアーチ。

この「斜めアーチ」は「斜架拱(しゃかきょう。斜めに架した拱すなわちアーチ)」と呼ばれ、こうしたアーチは構造物(ここでは塁道と交通路)が直角ではない角度で交わるところに架けられる。

ガイドさんが用意してくださったパネルに見られるように、こうした「斜めアーチ」は関西・中部圏の鉄道構造物に多く見られ、当地の方言では「ねじりまんぽ」と呼ばれている。

参考「東京湾要塞 千代ヶ崎砲台跡 榴弾砲砲台 第三砲座に関する考察」「組積造による斜めアーチ構造物の分布とその技法に関する研究」

地上部へ。

発掘調査を終えた後で土が崩れないように芝生が貼られて公開された、千代ケ崎砲台跡の遺構。

第三砲座を上から見下ろす。

戦後は農水省により放牧用農地として払い下げられた千代ケ崎砲台。昭和30年(1955)に防衛庁によって買収され平成22(2010)年度末まで「海上自衛隊千代ケ崎送信所」として利用された。昭和40年(1965)頃には第二、第三砲座が埋め立てられる。

送信所の閉鎖後は警察犬訓練施設として利用され、平成25年(2013)に自衛隊により第二砲座の土砂が撤去された。平成27年(2015)に千代ケ崎砲台跡と猿島砲台跡は国指定の記念物(史跡)となる。これを受けて横須賀市により平成29年(2017)から30年(2018)にかけて第三砲座及び左翼観測所跡の発掘が行われた。

参考「東京湾要塞 千代ヶ崎砲台跡 榴弾砲砲台 第三砲座に関する考察」

こうした経緯により、千代ケ崎砲台跡はいち早く公園化された観音崎や人が入れる無人島として開放されていた猿島と比較して、砲台の遺構が良好な状態で保全されてきた。

露天の塁道を見下ろす。

掩蔽部の換気筒跡。コンクリートで塞がれている。

一番奥がガイド付きで見学可能な第一砲座。

第一砲座の先は現在は民有地(観光農園の「ファーマシーガーデン浦賀」)となっている。

土塁の向こう側に右翼観測所、近接防御砲台(きんせつぼうぎょほうだい)が構築された。

タンカーが行き交う東京湾・浦賀水道を望む。

対岸の房総半島にすっくとそびえ立つ「東京湾観音」(千葉県富津市)。

西には冠雪した富士山。前年は年末まで雪(雨)がまったく降らず夏富士のような姿が続いていたが、この年の10月末は例年通り。

江戸時代、宝永年間の1707年に起きた富士山の宝永噴火。左手の山腹にぽっかり開いた「宝永火口」もここからはよく見える。

最後に展示コーナーのある休憩所へ。

各種パネルの展示。

千代ケ崎砲台の構築に用いられたレンガは「小菅集治監(こすげしゅうちかん。刑務所)に併設された工場で造られた。

レンガに刻まれた、桜花の刻印。

見学終了後は送迎バスで浦賀ドックまで戻り、ガイドツアーは終了。