浦賀で知る、近代の日本

令和三年(2021)10月末の週末、浦賀ドック・千代ケ崎砲台跡(横須賀市)の見学ツアー(土日祝開催)に参加する。

いずれも以前にまち歩きしたときは未整備状態で非公開だったところであるが、ついに見学ができるようになった。今回参加のツアーではドックと砲台跡を送迎バスで移動して効率よく観て回ることができる。

ちなみにドックのみのガイドツアーもあり、砲台跡も現地でガイドツアー(土日祝。予約不要)が開催されている(ドックから砲台跡へは京急バス・久19系統、浦賀駅発京急久里浜駅ゆきで「ドック前」乗車、「燈明堂入口」下車徒歩15分)。

1.浦賀ドック

京急・浦賀駅前から旧住友重機浦賀造船所の敷地沿いを歩く。

レンガドックへの入口は駅から歩いて10分ほど。

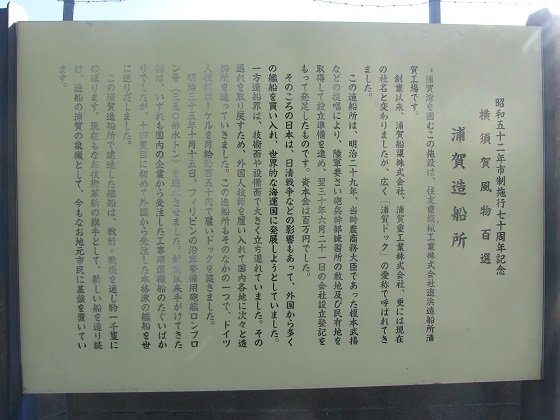

旧住友重機追浜造船所浦賀工場(浦賀造船所)の案内板。

「旧浦賀船渠1号ドック」(浦賀レンガドック)は明治32年(1899)の竣工。住友重機浦賀工場の前身である浦賀船渠(うらがせんきょ。明治30・1897年、旧幕臣の榎本武揚らにより設立)によって築造された。更に浦賀における造船の歴史は幕末期の浦賀造船所まで遡ることができる。

浦賀船渠で建造された艦船は戦前期の青函連絡船など民間の船舶や海軍の駆逐艦、戦後には海上自衛隊の護衛艦や練習帆船「日本丸」(二代目)などがある。また鉄骨資材の製造も手掛け、トラス橋の新港橋梁(横浜・新港埠頭)も浦賀で制作された。

ゲート。

チケット売り場。こちらでは「浦賀ドック オフィシャルガイドブック」も購入できる。

事前予約なし・先着順のツアーだったため開始時刻の一時間ほど前に着くようにしたのだが、すでに行列ができている。「まさかあぶれてしまったか?」と心配したのだが、親切な方が「ツアー第一便をドックからスタートの組と砲台跡からスタートの組に分けて二倍の人数を受け付けるそうですよ」と知らせてくださり、一安心。

ちなみに冒頭でもふれたとおりドックのみのガイドツアーもあり、砲台跡も現地でガイドツアー(土日祝。予約不要)が開催されているので、移動の労(砲台跡は京急バス・久19系統、浦賀駅発京急久里浜駅ゆきで「ドック前」乗車、「燈明堂入口」下車徒歩15分)を厭わなければ「せっかく来たのに見学しそびれた」という心配はない。

ツアーの集合場所はクレーンのそば。

第二次大戦の末期(昭和20・1945年6月)、物資が極度に窮乏していた時代に設置された荷重7トンのクレーン。

ドックに沿ってクレーンを移動させるレールは現在も残されている。

浦賀駅方面。工場の建屋が見える。

工場の手前の辺りには船台(せんだい。船体を建造するエリア)が設けられた。のちの1980年代には2号ドックが築造され、現存している。

1号レンガドックの渠頭(きょとう)側。コンクリート部分は昭和35年(1960)に改造された箇所となる。

ドック(船渠、せんきょ)は新造船の建造のほか、修理のために用いられることが多い。

側壁。

浦賀ドックの特徴は煉瓦造のドックであること。明治以来ドックは耐久性に優れた(但し高コストの)石造ドックが主流であり、レンガドックは日本国内ではここ「浦賀ドック」とこの近くにある「川間ドック」の二基が現存するのみ。世界中を見ても五基しか残っていない。

現在のドックは改築されて創業当時よりも深くなっている。深い部分はコンクリートになっている。

ドックゲート側。

ゲートの側も拡張工事によって延長、ドックは大型化された。

拡張部分のコンクリート壁。

ガイドさんによるクイズ。

進水式の際に船体を海に滑り出させるのに工業用せっけんが使われた。造船の一大イベントである進水式には近隣の人々が大勢集まり、残っている石鹸をかき集めて持ち帰ったそうだ。

ここはひとつ、ウケ狙いで「2番、バナナの皮と思う方?」「はーい」。

浦賀湾の対岸沿いに延びる、艤装岸壁(ぎそうがんぺき)。進水した船体に各種部品を取り付けて仕上げる作業を行う。浦賀の偽装岸壁は他所と比べると非常に長く造られているという。

見学ツアーではドックゲートの上を渡ることができる。

浦賀ドックのゲートはフラップゲート。ゲートを開ける際にはドライ状態のドック内に海水を注入して外との水圧を等しくし、ゲートを海側にゆっくりと倒す。

フラップゲートが採用されたのはドック拡張時の昭和59年(1984)。それまでは「扉船(とせん)」をタグボートで曳く方式のゲートだった。ちなみに扉船のドックゲートは旧横浜船渠のドック(みなとみらい・帆船日本丸係留ドック)で見られる。

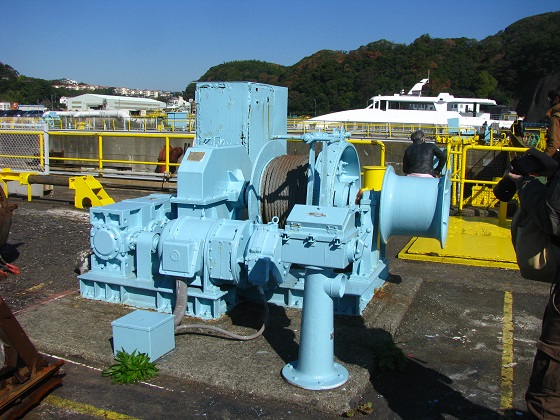

ゲートの開閉に用いるウインチ。

ゲート渡り。

ゲートの中は空洞。扉の開閉には海水を満たしたり抜いたりする。

対岸に長く延びる、艤装岸壁。

細く長い入江の、浦賀湾。

ゲートを引っ張るワイヤー。

ウインチ。

オブジェとして残る、クレーンの残骸。

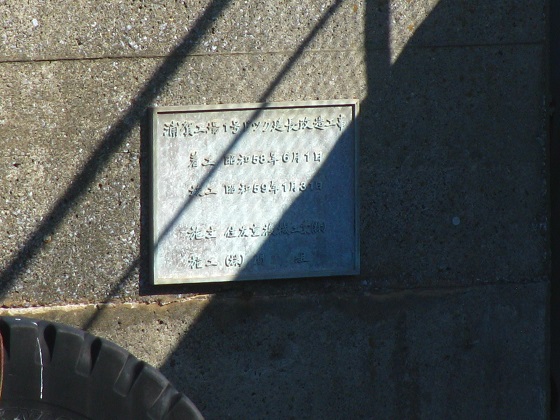

ドックゲートの脇にはプレートが埋められている。

ドック延長改造工事を示すプレート。

見学ツアー用の階段からドックの底部へ。

渠壁のレンガは「フランス積み」(煉瓦の長手と小口を交互に並べて積む積み方)になっている。

明治〜大正期にかけて築造されたレンガ構造物は関東大震災(大正12・1923)により多くの建物が倒壊し現存しないが、被害が甚大だった神奈川県下でも船渠や砲台、鉄道橋脚など当時の技術の粋を集めて頑丈に造られたであろう構造物は、県内各地に少なからず残っている。

ドックの底部。

ずらりと並ぶ、盤木(ばんぎ)。

盤木は入渠する船の船底に合わせて並べ、海水を抜いてドライになった船渠内で船を固定するためのもの。

渠頭部へ。

ドックに使われている煉瓦は、焼過レンガ(やきすぎレンガ。高温で焼き締めることで耐水性を高めたレンガ)。コスト的には石造ドックよりもかなり建造費を抑えることができる。

渠頭部は記念撮影スポット。

現在は撤去された、荷重20トンのハンマーヘッドクレーン。以前にまち歩きしたときには、アーム部分が外されて下ろされた状態のクレーンがまだ残っており塀越しに眺めることができた。

待機しているレトロ調の送迎バスで、次の目的地である千代ケ崎砲台跡へ。

バスのりばには、ハンマーヘッドクレーンのオブジェ。

浦賀湾を眺めつつ千代ケ崎砲台跡へ向かう。

その道すがら、浦賀に残るもう一つのレンガドックである「川間(かわま)ドック」が見えるところがある。

現在は「シティマリーナ ヴェラシス」の管理下にある川間ドックは、以前にまち歩きしたときに道端に掲示されていた開発計画の告知を見て以降、どうなっているのかが気になっていた。

今回のツアーでバスガイドさんが「川間ドックはダイビング体験施設として活用されるので興味がおありの方はぜひ潜ってみてくださいね(笑)」と案内されていたので、無事に保存活用されるようだ。

2.千代ケ崎砲台跡