横浜開港場からみなとみらい、新旧水際線あるき

2.大岡川河口護岸、北仲通水際線プロムナード

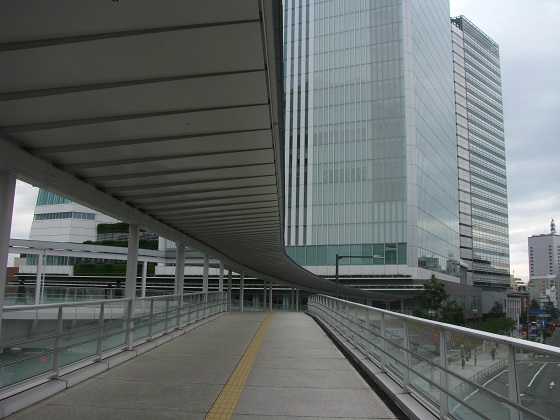

JR桜木町駅・新南口。「さくらみらい橋」(新市庁舎への歩道橋)に上がる。

新市庁舎はガラス張りの超高層ビル。

さくらみらい橋から「みなとみらい」の眺め。トラス橋(1909年製造・アメリカンブリッジ社)の架かる汽車道の頭上に、都市型循環式ロープウェイ(ゴンドラリフト)「ヨコハマエアキャビン」(2021年竣工)の風景が加わった。

ランドマークタワーは王者の風格。

新市庁舎の水際は「大岡川夢ロード」と名付けられたウッドデッキの遊歩道。

遊歩道にはいくつかの土木遺構が保全されている。

「横浜銀行集会所 建物基礎」

明治38年(1905)築の建物は関東大震災(大正12・1923)で倒壊した。設計者の遠藤於兎(えんどう おと)は明治後期に横浜山下町に建築事務所を構え、旧三井物産横浜ビル、旧生糸検査所、旧帝蚕倉庫などを設計したことでも知られる。

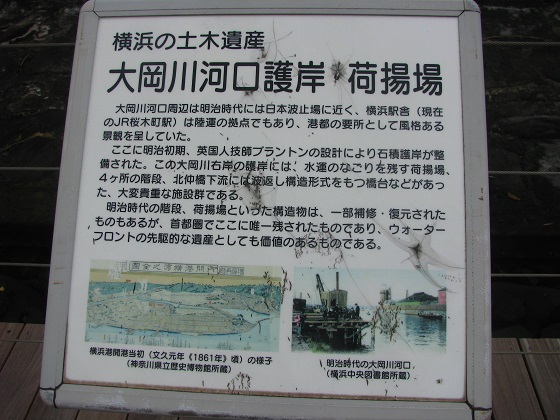

「大岡川河口護岸 荷揚場」

設計者のリチャード・ヘンリー・ブラントンは灯明台役所(明治2・1869年設置)で日本全国の灯台建設を推進する役割を担った。日本大通り、彼我公園(横浜公園)の設計も手掛けており、横浜公園には胸像が設置されている。

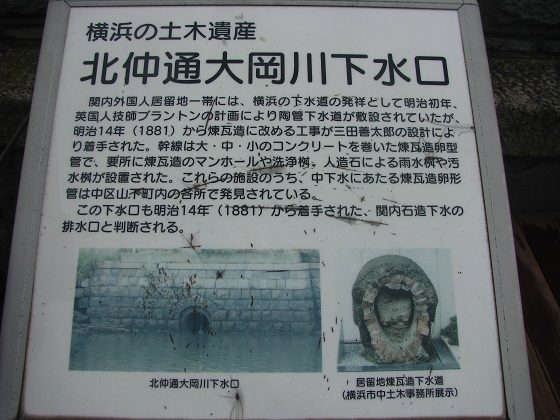

「北仲通(きたなかどおり)大岡川下水口」

近代下水道は始めに関内(かんない)の外国人居留地、続いて日本人街で建設された。

ウッドデッキはここまで。

対岸の夢ロードは屋形船の船着き場。

「大岡川 石積み護岸」。グレーのタイル(敷石)で旧護岸の延長線を表しているようだ。

燈明台役所が設置される以前、幕末の開港(安政6・1859)から間もない文久二年(1862)に整備された護岸の再現。再現された護岸は発掘調査で確認された護岸の延長線上に新たに組み直したもの。

幕末の護岸は現在の大岡川護岸よりも内側に位置したが、灯明台役所の設置に伴う敷地拡張で埋め立てられた。間知石(けんちいし。四角錘状の石)を布積み(ぬのづみ。辺を水平に並べて積む)で積んだ護岸で、現存が確認された石積み護岸としては最古級のものとなる。

旧護岸の延長線の外側は、埋め立てで拡張された灯明台役所の敷地。そこには「航路標識管理所 倉庫基礎」のレンガ積み。

灯明台役所はのちに灯台寮、灯台局、航路標識管理所と名称を変更。倉庫基礎は明治の中頃、航路標識管理所だった時代の遺構となる。

護岸沿いの遺構の続きは、北仲橋(きたなかばし)を渡って迂回する。

ここまで見てきた遺構のある河口護岸を振り返る。

頭上にはエアキャビンのゴンドラ。

「桜木町」駅前から新港埠頭「運河パーク」を結ぶ。

横断歩道で北仲橋の反対側に渡り、汽車道に架かるトラス橋(港一号橋梁。アメリカンブリッジ社製造)を見る。水面をシーカヤックの人たちが進んでゆく。

大岡川河口護岸の続き。手前の角は北仲通(きたなかどおり)第一公園。奥は「旧灯台寮護岸」。

公園へ。

案内板。

北仲通第一公園から万国橋までは水際線プロムナードが整備されている。

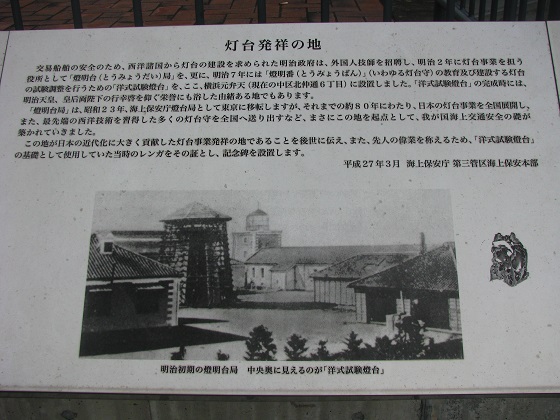

「灯台発祥の地」記念碑。建碑は第三管区海上保安本部。

この地は明治政府に招かれたイギリス人技師ブラントンの指揮によって日本全国に灯台を建設する事業が始まった地となる。レンガ敷きの八角形の区画が試験灯台の建っていたところ。

なお日本初の洋式灯台そのものは幕府による横須賀製鉄所(造船所)の建設のために招かれたフランス人技師フランソワ・レオンス・ヴェルニーによって、東京湾周辺の4か所(横須賀の観音崎、三崎の城ヶ島、南房総の野島崎、東京品川)に建てられていた。

記念碑の隣りには試験灯台の基礎に用いられたレンガが埋められている。

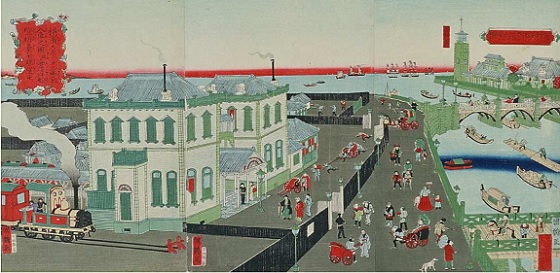

明治期の錦絵「横浜ステーション蒸気入車之図並海岸洋船燈明台を眺望す」(歌川国鶴画)。

右上に描かれているのが試験灯台、その手前が弁天橋。

北仲通第一公園から見る「旧灯台寮護岸」。やや膨らんだあたりから奥のおよそ60メートルほどが谷積(たにづみ。石の辺を斜めに積む)護岸になっている。

プロムナードから見る「旧灯台寮護岸」。画面中央やや左寄り、改修された石積みの小突堤は灯台寮の時代に工作用のクレーンが設置されていたあたり。

正面奥の布積(ぬのづみ)護岸は明治六年(1873)の築造。手前右側に延びる谷積護岸は明治30年(1897)の築となる。

これらの護岸は汽車道からよく眺めることができる。

「ノートルダム横浜みなとみらい」(結婚式場)敷地沿いの水際線。

護岸に階段が付いている。古くから水上の小舟での往来に利用されていたのだろう。

この護岸はいつごろのものか手元の資料でははっきりしないが、明治期の古地図によるとこの辺りは灯台寮の敷地の端であったり海軍省の敷地であったり、いろいろと変遷している。

平成の中頃までは帝蚕倉庫が建っていた。奥の駐車場あたりは昭和の終わりごろまで第三管区海上保安本部の入る庁舎があった。

汽車道のトラス橋(港二号橋梁。こちらもアメリカンブリッジ社製)とエアキャビン。

運河をゆくSUP(サップ。スタンドアップパドル)ボードの人たち。

運河の奥に万国橋が見えてきた。左手には新港埠頭に建つナビオス横浜(横浜国際船員センター)。奥のタワークレーンは横浜地方合同庁舎の建て替え現場。

右手の護岸は開港初期に日本波止場だった場所の位置を示す遺構となる。駐車場からAPA(アパ)ホテルの辺りは、平成の初期頃までは日新運輸の倉庫が建っていた。

関内地区と新港埠頭を結ぶ、万国橋。昭和15年(1940)竣工。

万国橋から眺めるみなとみらい。左手の護岸あたりが開港初期に日本波止場の突堤が築かれた場所。

万国橋を渡って、水際線の「新港プロムナード」へ。