多摩美の森から小沢城址、香林寺へ

2.小沢城址、穴澤天神社

青いトタン倉庫の裏手から、小沢城址へ。この辺りで標高46m。

小沢城址の「きたん坂入口」。「小沢城址里山の会」のウェブサイトであらかじめ確認しておいたのだが、現地には入口の名前は特に表示されてはいない。

進んだ先を右に折れて、坂を登っていく。

城址へのアクセスは要所に道標が整備されている。

坂を登っていくと、「ふれあいの森」の標柱が立つ広場に到着。

この辺りは住民の利用に供すべく整備されている広場。

木段の整備された山道に「きたん坂」の標柱が立つ。

尾根筋に出た。この辺りは「馬場広場」のあたり。尾根を進んでいく。

天神坂分岐あたりに置かれた石祠。

石祠の右手には稲城市の設置した自然環境保全地域の案内板。更に右手に「天神坂」の標柱。

天神坂。下っていくと京王よみうりランド駅へと下る車道(城址の天神坂入口)に出る。坂の途中には穴澤天神社へ下っていく分岐がある。

稲城市の設置した案内板。

この尾根は川崎市多摩区と東京都稲城(いなぎ)市との都県境。川崎市の側は「小沢城址特別緑地保全地区(6.8ヘクタール)」、稲城市の側は「稲城市自然環境保全地域 第7号 よみうりランド北側緑地(2.1ヘクタール)」となる。稲城市の「第1号 穴澤天神社(0.4ヘクタール)」緑地と併せて9ヘクタール(100m四方×9)あまりが小沢城址の森として保全されている。

ベンチ、テーブルが置かれた広場。標高およそ90m。このピークは「八州台」と呼ばれていたようだ。

画面左手に大きな城址案内板が設置され、案内板の右手に大小の富士講碑が建っている。画面の右手には富士講碑案内板が設置され、背後の小高い盛り上がりは富士塚。案内板によるとかつては塚に富士浅間(せんげん)神社石碑が安置されていたという。

大きな碑は明治九年(1876)に建てられた三十三回登山記念碑。

小さな碑は幕末の万延元年(1860)建立。こちらも「登山三十三度大願成就」と彫られている。

城址案内板を挟んだ隣には城址碑。奥は天神坂分岐。

小沢城(小沢天神山城)は鎌倉時代の多摩川南岸における鎌倉の防衛線を担った城の一つと考えられている。以前に訪れた生田緑地・枡形城址もその一つ。

城主は鎌倉幕府の御家人・小沢小太郎重政。父が構築した城を引き継いだと考えられている。

小沢重政の父は小沢郷を含む稲毛庄の領主であった稲毛三郎重成、母は北条時政の娘。小沢氏、稲毛氏とも関東の大武士団である坂東平氏の一族である秩父党(秩父氏を本流として畠山氏、河越氏、小山田氏、豊島氏、江戸氏などが名を連ねる)に属する。

小沢重政は畠山重忠が北条時政の謀略により滅ぼされた際に稲毛重成ともども討たれてしまった。

その後の小沢城は南北朝期には観応の擾乱(室町幕府内部の勢力争い)における足利直義(あしかが ただよし)と足利尊氏・義詮(よしあきら)方の高麗経澄(こま つねずみ)との合戦の舞台となる。戦国期には関東管領上杉氏一族と小田原北条氏の勢力争いのなか扇谷上杉朝興(おうぎがやつ うえすぎ ともおき)と北条氏綱・氏康との合戦(小沢原の戦い)で初陣となる氏康が小沢城より出陣した。

江戸後期の地誌「江戸名所図会(ずえ) 巻之三 天機(てんき)之部 第三 小澤城址」は吾妻鏡、鎌倉大草紙を引用する。吾妻鏡には「小沢郷は小沢重政の後を小沢左近将監信重が知行すべし」といった内容の記述がある。鎌倉大草紙によれば室町期の文明九年(1477)、関東管領山内上杉家家宰(筆頭家臣)の地位をめぐって勃発した長尾景春の乱で小沢城が戦場となった。

広場の南側にも案内板。

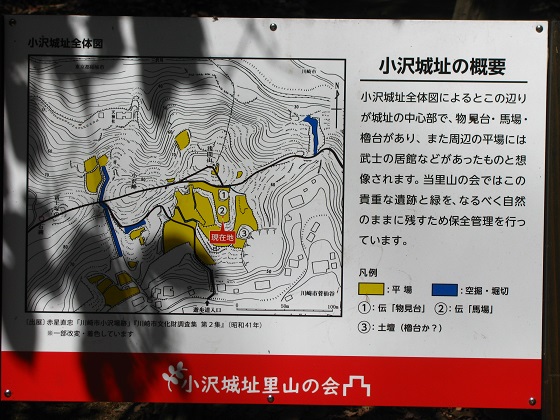

掲示板には「小沢城址里山の会」による小沢城址の案内図。

小沢峰へ向かう。

少しばかり下るとすぐに大きな空堀が現れる。

「神奈川中世城郭図鑑」によると、この辺りから城の遺構として把握されている。

小沢峰への登りの木段。

空堀は曲輪が配置された尾根筋を分断して敵の侵入を防ぐための堀切(ほりきり)として設けられている。北側は草木が生い茂っている。

空堀の南側は現在は「仙谷入口」からの登路として整備されている。

小沢峰。物見台として機能していたと考えられている。曲輪としては小さい。標高およそ85m。

案内板によると昭和の頃には「八州園」の名で関八州を見渡せる展望台としてにぎわっていたという。現在はクヌギやコナラといった、昭和30年ごろまでは薪炭として用いられたであろう里山の木々が利用されなくなったまま大木に育っている。

たまたま居合わせた「小沢城址里山の会」の方と少々話をしたのだが、かつてはアカマツがたくさん生えていたそうだ。木々が伐採されて利用されていた頃はさぞ見晴らしがよかったのだろう。

物見台から下っていく。

窪みは古井戸跡。用水の確保は籠城戦に欠かせない。この尾根の下には水脈があり、現在も北側斜面のふもとには穴澤天神社の御神水が湧いている。そちらはあとで観に行く。

案内板によると昔は深い穴だったそうだが、城としての役割を終えた後は危険なため「つぶて石」(城を守る兵が投石用の武器として利用する、城内に備蓄される石)で埋めたという。

尾根の南側の平場は人馬待機場跡と考えられている。

尾根の高みは浅間山(せんげんやま)。標高およそ80m。

案内板には「小沢城は浅間山、小沢峰(物見台)、八州台(富士塚)の三つの峰を中心に構成され、地元では一般に「天神山」と呼ばれ親しまれています」とある。つぶて石は浅間山の付近から多く発見された。

江戸後期の地誌「新編武蔵国風土記稿 巻之五十九 橘樹(たちばな)郡之二 稲毛(いなげ)領 菅(すげ)村 小澤城址」によると菅村(現多摩区)では小沢峰と呼びならわされたようで天神山と呼んだのは矢野口村(現稲城市)の側とある。穴澤天神社に因んでの呼び名であろう。

頂上には浅間神社の石祠が安置されている。先の富士塚、富士講碑と併せて富士浅間信仰が盛んだった江戸期の名残りを今に伝える。

台座正面に「惣村中」の文字を読み取ることが出来る。案内板によると「武州橘樹郡菅村 世話人惣村中 文化三(1806)寅年」と刻まれているようだ。

浅間山の南側。手前は堀切でえぐられた空堀となっており、その先に土塁の盛土(物見台、櫓台)が造成されている。

堀切。現在は園路となっているが、往時はもっと深かったのだろうか。

向かって右手が盛土の物見台(櫓台)、左手が浅間山。

堀切の園路はこの先で東へ下る尾根道と重なる。下っていった先の北側斜面にも空堀(堀切)が確認されている。

物見台(櫓台)の更に南側の平場。この曲輪(郭)が小沢城の主郭となる。

主郭を背にして物見台(櫓台)、浅間山を見上げる。

小沢城址の全体図。城の縄張(なわばり。曲輪・郭、空堀などの区画の構成)が図示されている。

尾根の南側に広がる人馬待機場跡。

小沢城址めぐりはここまで。ここから天神坂分岐まで戻り、穴澤天神社へ向かう。

車道の「天神坂入口」へと通じる山道を下ってゆく。

途中で「穴澤天神社方面入口」と書かれた小さな案内板の立つ脇道へ入っていく。

下っていくと、しめ縄の巻かれた御神木。

穴澤天神社の境内に到着。境内は標高およそ48m。

拝殿。

拝殿の奥に建つ本殿は案内板によると江戸時代前期(17世紀前半)の建立とある。こけら葺きの流造(ながれづくり)の建築は稲城市内で最古の神社建築であり多摩地域の中世神社建築の技法がよく伝わっている、とある。

立派な神楽殿。

参道沿いの祠の脇には湧水に下りていく弁天坂(コンクリートのスロープと階段)が付けられている。

ここは降りずに通過して、参道の先へ。

参道沿いに設置された由来碑。「新編武蔵国風土記稿 巻之九十五 多摩郡之七 府中領 矢野口村 穴澤天神社」「江戸名所図会 巻之三 天機(てんき)之部 第三 穴澤天神社」あたりの記述が出典であろうか。

創建は弘安天皇の御代(神代に続く時代。紀元前に在位した第六代天皇)。祭神は少彦名大神(すくなひこなのおおかみ)。

江戸前期の元禄七年(1694)には社殿を改修し菅原道真公を合祀した。「天神さま」となったのはこの頃からか。山本社中により奉納される「江戸の里神楽」は国指定重要無形民俗文化財となっている。

趣のある石段を下りて湧水へ。

三沢川(多摩川水系)沿いに進んでいくと湧水。舗装路の車止めの小鳥が着飾っている。こんなところにも地域の方々の愛着を感じる。

穴澤天神社御神水。標高およそ33m。

水の神様である弁財天の祀られた岩窟。「江戸名所図会」によるとこの横穴の洞窟が「穴澤」の名の由来。

奥には水が湧いている。

水汲み場が整備された御神水。東京都選定「東京の名湧水」となっている。背後に広がる小沢城址の森が良好に保全されていることもあってか、煮沸すれば飲用に供することもできる。

石段上の参道に戻り、更に擁壁の階段で車道へ上がる。

高架を走る京王相模原線(相互乗り入れの都営新宿線車両)。

車道に上がると「穴沢天神社方面」の案内。京王よみうりランド駅前からよみうりランドへと登っていくこの車道は「よみうりV通り」と名付けられている。

街を見下ろす眺めがいい。歩道には道路が開通した平成21年(2009)当時のジャイアンツ選手、監督、コーチの手形が埋められている。

擁壁手前のフェンスが切れるところが小沢城址「天神坂入口」。標高およそ70m。

天神坂入口からの山道。