県立保土ケ谷公園からカーリットの森へ

3.たちばなの丘公園・日本カーリット工場遺構

2.県立保土ケ谷公園から仏向町小川アメニティ(仏向谷戸)へはこちら。

「仏向町(ぶっこうちょう)小川アメニティ」からしばしの車道歩きを経て、たちばなの丘公園に到着。

「カーリットの森(仏向谷戸・たちばなの丘公園・市沢谷戸)」散策マップ

たちばなの丘公園の入口広場。

たちばなの丘公園と火薬製造の歴史を記したパネル。

この公園の開園(一次開園)は平成23年(2011)と、新しい。その名はこの地域が横浜市域に編入される以前の旧郡名(橘樹郡・たちばなぐん)に由来する。

公園となる以前の大正8年(1919)から平成7年(1995)まで、この公園を含めた一帯は火薬製造会社の日本カーリット保土ケ谷工場の敷地だった。

日本カーリットを設立したのは京浜臨海部の開発で知られる浅野財閥の総帥、浅野総一郎。明治から大正の始めまでの間、火薬製造は軍需のみならず民需も国が独占していたが、第一次大戦以降はとりわけ民需の火薬不足が顕著になる。

そこで火薬製造が民間にも許可されることとなった。浅野総一郎はスウェーデン・カーリット社からカーリット爆薬の製造・販売権を取得。日本で二番目となる民間火薬製造会社を設立して保土ケ谷工場を建設し操業を開始した。

パネルの保土ケ谷工場敷地図。

黄色い部分は工場の施設と緩衝緑地。周囲の黄緑色は借地の緩衝緑地。緑色の線はたちばなの丘公園の計画区域。

現在開園している部分は保土ケ谷区域にあたる右側部分、およそ3.5ヘクタール(100m四方×3.5)。

図の下側に保全されている森は先ほど歩いてきた仏向谷戸(ぶっこう やと)の森(保土ケ谷区)。

左側に保全されている森がこの後歩く市沢谷戸(いちざわ やと)の森(旭区)。

次期開園部分は旭区側の市沢谷戸の一部が公園として整備される計画(全体の計画面積およそ12.4ヘクタール)となっている。なお市沢谷戸の北側は市沢市民の森(予定面積およそ4.4ヘクタール)として開園する計画がある。

工場跡地のうち公園から外れた区域は民間に売却されて高級老人ホームの「サンシティ横浜・サンシティ横浜南」となった。

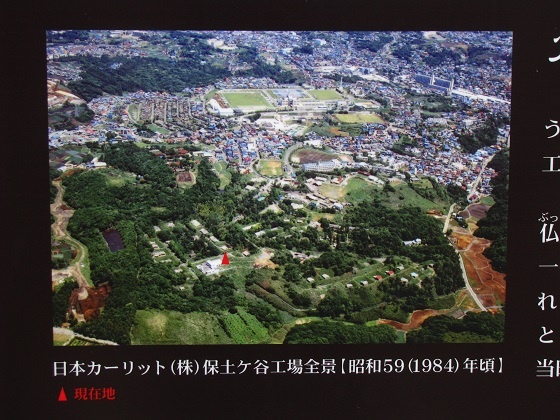

パネルの空撮写真。

工場施設の敷地には幾つもの土塁が築かれ、土塁に囲まれたそれぞれの区画の中に工室が建てられている。その姿は、戦国時代の小田原北条氏が領国内の各地に築いた障子堀(しょうじぼり)の城郭(一例として箱根八里西坂・山中城跡)のようだ。

爆発事故の被害が工場周辺地域に及ばないように保全された森は、結果として谷戸の原風景を残すことにつながった。もしも工場移転があと10年早いバブルの頃であれば、時代の趨勢として緑地を保全するという発想は採られずに開発が全域にわたって進められていたかもしれない。

画面上部中央は西谷浄水場、上部左の緑地は陣ヶ下渓谷。

土塁とレンガ造りのトンネル遺構の解説パネル。

公園化にあたっては四区画の土塁・工室跡が保存されている。この四区画は昭和16年(1941)以降の工場増設時に設けられた、とある。

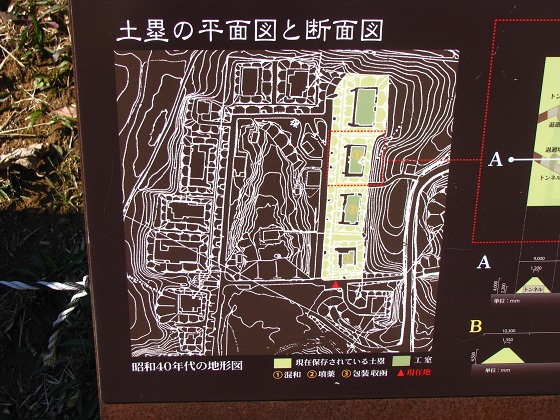

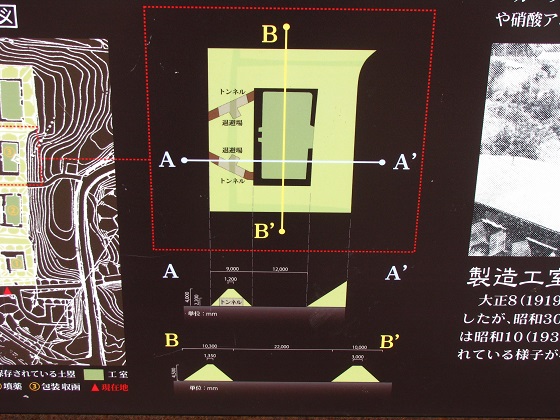

パネルの土塁の平面図と断面図。

各工室跡にはそれぞれ二本のトンネルが通じている。

黄緑色の土塁が敷地の公園化にあたって保全された。

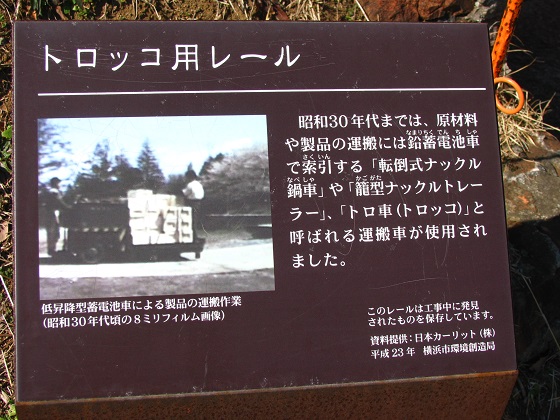

トロッコ用レールのパネル。

第四混和工室に通じるトンネル。

トンネル内にレールが保存されている。

昭和前期の構築物となるトンネル。レンガの積み方はレンガの長手(ながて。長辺)を並べた段と小口(こぐち。短辺)を並べた段を交互に積み上げた、イギリス積み。

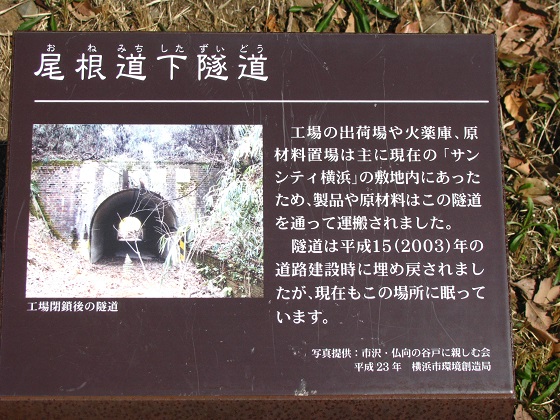

尾根道下隧道のパネル。

現在、この隧道は埋め戻されている。手前にはカーリットホールディングスから寄贈されたばかりの、枝垂桜(シダレザクラ)。30年後には立派な樹に成長しているだろう。

土塁・トンネル遺構の並ぶ中央部へ。

各工室への出入口のトンネルが並ぶ。

第四混和工室跡へのトンネル。

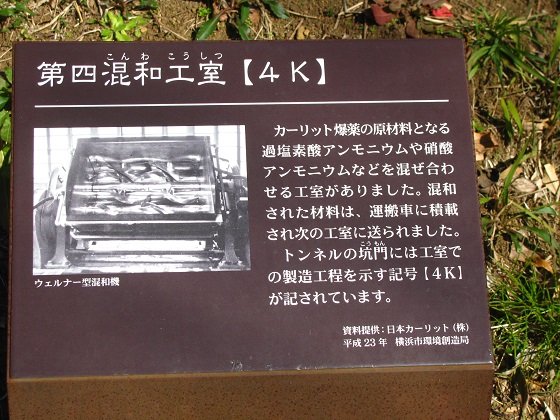

パネル。

この工室から先のトロッコ用レールの敷かれたトンネルを抜けて、埋め戻された尾根道下隧道を通って隣りの敷地(サンシティ横浜の敷地)まで搬送された。

このトンネルのみコンクリート製。型枠の木目跡がうっすらと見える。

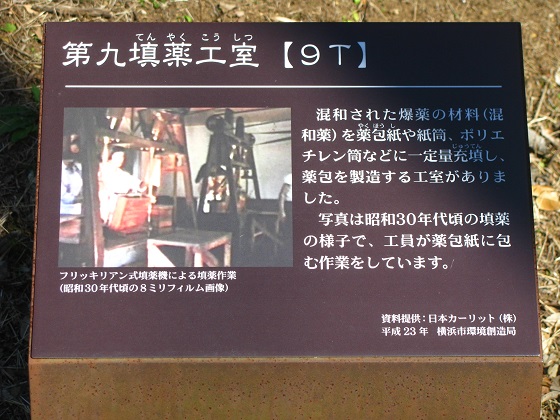

第九填薬工室。

こちらのトンネル壁はレンガ。

各トンネルの壁面に見られる穴は、退避場。

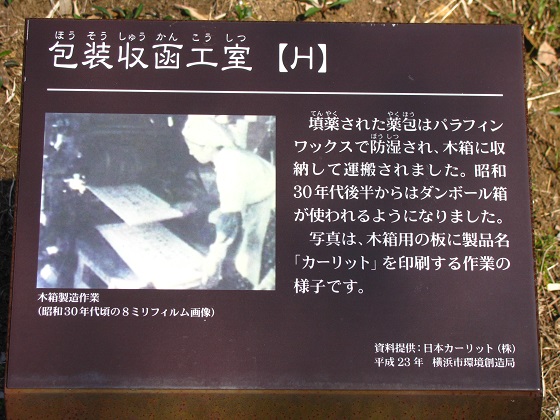

包装収函工室。

こちらのトンネルはレンガにモルタルが塗られ補強されている。

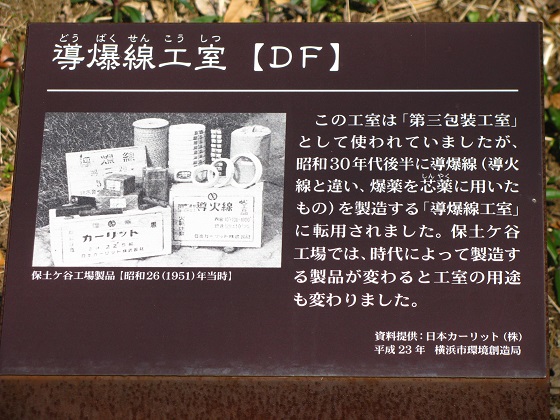

導爆線工室。

園路から導爆線工室跡を見下ろす。右側にレンガのトンネル出口が見える。

工場閉鎖から四半世紀を経てその跡地は草木が生い茂り、工場となる前の姿に還っていく。どんな遺構であってもそれを遺構として人の手で保存していくには、相応のコストがかかる。

谷戸の湿地へ下りてみる。ここは仏向谷戸の源頭部のひとつにあたる。

谷戸の下流方向は火薬工場の造成、工場閉鎖後の道路の造成により分断されている。

この湿地には雨水調整池の役割が与えられた。

調整池の先は水路トンネルが仏向谷戸につながっている。

公園中央部の谷戸の湿地、そして土塁とトンネルの遺構。

尾根道へ。

園路を上がっていくと、裏側を補強された塀の一部が残されている。

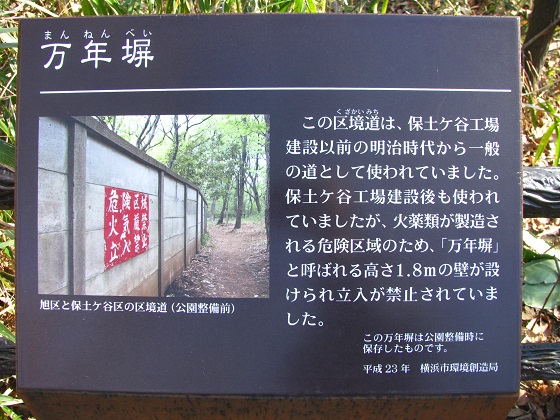

万年塀。

解説パネル。

現在は保土ケ谷区と旭区の区界となるこの道は、火薬工場が建設される前から生活の道として利用されていた。工場が建設されると、工室のある危険区域は長い塀で遮蔽された。

竹林へ。

ベンチも設えられた竹林の広場。

起伏の大きい竹林のエリア。

一回りして広場に戻る。

ベンチのある竹林の広場のフェンスの向こうには、供養塔が建てられている。

広場からかつての正門・バス停方面への園路に廻ってみると、供養塔の背面に「昭和十七年夏 浅野カーリット株式会社」と彫られた文字を読み取ることができる。

この地が火薬工場だった時代には爆発事故が幾度となく起こっており、この供養塔は事故で亡くなった工員を慰霊するために建てられた。

供養塔はフェンス越しに拝するのみであるが、鮮度を保った生花が活けられているところからするとしっかりとした管理が続けられているようだ。

竹林の広場から、工場正門・バス停があった辺りへ。

道を下った先に、かつてはバス停(和田町駅〜日本カーリット)があった。

坂を下りて振り返り見ると、ゲートが設けられている。この道の奥もかつては工場の敷地であり、工場に勤める人たちが通っていた。

竹林の広場へ戻り、右手の尾根道をたどる。

尾根道から、かつての工場敷地へと続いていた道を見下ろす。

十字路。左へ折れると万年塀に戻る。

右へ折れると傾斜地を下りていく道。火薬工場の時代に社員が往来していた道であろう。現状では道を塞ぐ倒木も多く未整備状態。

随分と前に閲覧・保存した工場跡地の現況図(利用計画図)ではこちら側のエリアは「市民の森計画地」とある。ただ仏向谷戸の方も同じく「市民の森計画地」とあり、現時点では具体的な計画としてどのエリアまでが市沢市民の森に含まれるのかは不明。

先へと進み、池を見下ろす。正門から奥に続くエリアは事務所などが建っていたであろうから、あの池は爆発事故の際の防火用水としての役割もあったのかもしれない。

さらに奥へと進む。

猟銃禁止区域の古い看板。カーリットの工場が存在していた頃は鳥とか獣とかが今以上に色々と出没していそうだ。

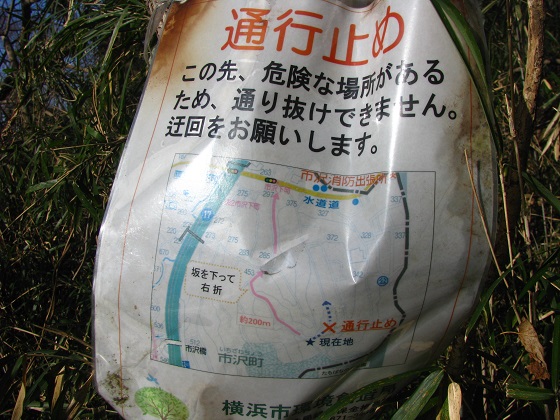

こちらの分岐道は通行止め。

通行止めのお知らせ。

「坂を下って右折」とある地点は市沢谷戸源流から進んでいった先の車止めがあるあたり。

道を引き返し、万年塀まで戻ってきた。

万年塀から区界道を進み、分岐を下って市沢谷戸へ向かう。