猿島から走水、観音崎めぐり

2.猿島要塞・海軍「防空砲台」の時代

1.三笠桟橋から猿島要塞・陸軍「東京湾要塞」の時代はこちら。

正面のトンネルを抜け、海軍高角砲の砲台跡・日蓮洞窟の方面へ。

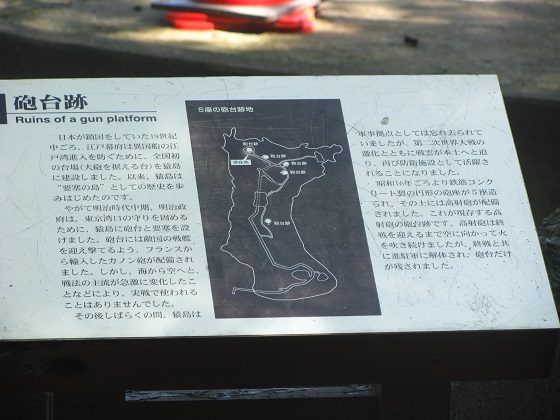

砲台跡。8㎝高角砲が据え付けられた。

この砲座は時代の下った鉄筋コンクリート製。昭和期に入って、海軍により敵機に対する防空砲台として築かれた。

防空砲台は第二次大戦の末期、実戦で用いられた。米海軍航空部隊による大戦末期の報告書の一つでは、対空砲火は「ヘビー」であり「今までに経験したことの無い対空砲火」だったと報告されている。凄まじい弾幕だったのだろう。ただ命中精度は高いとはいえなかった。

なお海軍で「高角砲」と呼ばれる砲は陸軍では「高射砲」とよばれる。軍艦に搭載される対空砲は「高角砲」だが、陸上の各地に設けられた「高射砲陣地」は陸軍によるもの。ここは陸上だが海軍の施設なので「高角砲」と呼ぶのが厳密な呼び方ということになる。

解説板。

日蓮洞窟へ下りていく。

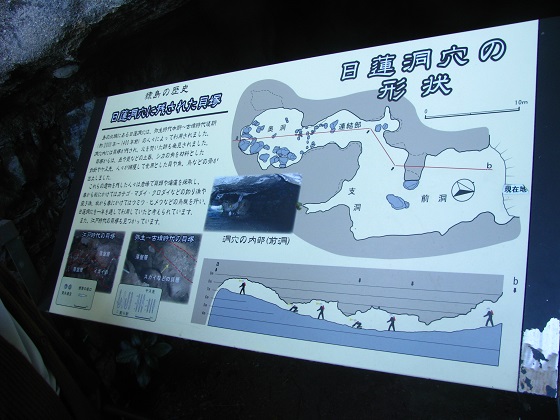

海食洞の「日蓮洞窟」。見学できるのは洞窟の入口前まで。

解説板。平面図と断面図が載っている。洞窟内部はかなりの奥行きがある模様。

日蓮にまつわる伝説は猿島の名の由来となっている。鎌倉時代中期の建長5年(1253)、日蓮は郷里の安房(あわ。千葉県)にて日蓮宗を興したのち鎌倉を目指す。そのルートは安房から相模・走水(はしりみず。横須賀市)へ海を渡り鎌倉を目指すという、古代東海道の海上ルート(相模~上総)にほぼ重なるものだったろう。その際、嵐に遭いこの島に避難したところ白い猿が現れて島の奥へと案内した、という伝承が「猿島」の名の由来といわれる。

考古学的な見地でいえば、この海食洞は土器の破片やシカ角の釣り針などが洞内の貝塚から発見されており弥生時代~古墳時代の生活の痕跡が残っているという。

横浜ランドマークタワー。

横浜本牧(南本牧埠頭)の「キリンの群れ(ガントリークレーン群)」とベイブリッジ。

東京スカイツリー。

房総半島。

折り返し戻った先の、8㎝高角砲の砲台跡。

こちらも。

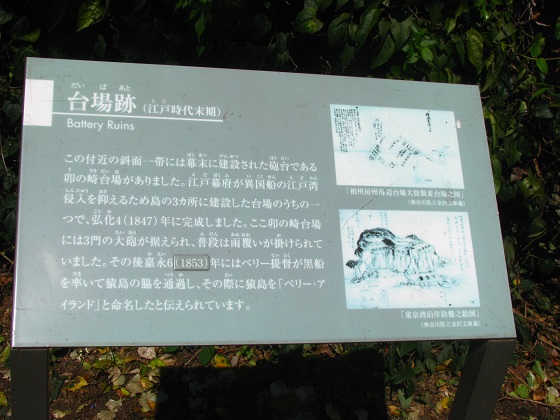

砲台跡の脇から卯ノ崎台場跡の広場に下りていく。

台場跡が広場になっている。

明治期の要塞構築から遡ること数十年、ここには幕末期の異国船侵入に備えた台場(砲台)があった。

波に侵食された海食崖の向こうには三浦半島。

観音崎。

広場から磯に下りていく。

「オイモノ鼻」の磯。東京湾にいることを忘れさせる。

このあたりは釣り場。

上に戻って、高角砲砲台跡。

こちらの砲座には鋲が残っている。

右に第一砲台下へのトンネルを分け、展望台の建つ広場へ登っていく。

コンクリート製の展望台。管理棟の展示パネル「猿島の史跡見学コース」に描かれている、海軍防空砲台時代の防空指揮所。

老朽化のため立入はできない。

広場から眺める富士山。

丹沢山塊の山並み。

広場の先へ。

砲台跡。こちらは海軍防空砲台の時代に設けられた12.7cm高角砲のコンクリート製砲座。

先に見てきた8㎝高角砲では爆撃機「B29」の飛行高度に全く及ばなかったため、12.7cm砲が採用・配置された。

こちらも12.7cm高角砲の砲台跡。

こちらは立入禁止。

春日社跡の広場に下りる。

観音崎の眺め。

この後も管理棟の展示パネルをゆっくりと見学。詳細な解説パネルは一読の価値がある。

管理棟ボードデッキ。

横須賀の市街地、富士山を望む。

8時40分過ぎの上陸から帰りの便まで、およそ2時間の猿島めぐりはこれにて終了。

猿島桟橋。

折り返し10時45分発の船がやって来た。

猿島桟橋から眺める横浜みなとみらい。

猿島から三笠桟橋へ。

三笠桟橋から横須賀駅前まで歩いて戻り、バス停7番のりばから観音崎行きに乗車。途中下車しながら横須賀軍港の給水源となった走水(はしりみず)、陸軍による東京湾要塞の一大拠点となった観音崎へと巡っていく。

参考「新横須賀市史 別編 軍事」