山の鎌倉・五山寺院と七切通

2.浄智寺

浄智寺の門前。俗界と聖域を分ける池から総門、山門、仏殿へと一直線に続く、円覚寺と同様の配置になっている。

門前の池に架かる、石橋の反橋(そりはし)。

総門前に造られた池は建武年間の記録には「甘露池」の名が見られる。後に「甘露井」と表されるようになり、現在は鎌倉十井の一つとなっている。現在の池は後の時代の整備を経たもの。

浄智寺の総門は、屋根を架けた冠木門(かぶきもん)。内側に控柱(ひかえばしら)を立てて小さな屋根を架けた高麗門(こうらいもん)の形式になっている。扁額の「宝所在近」は無学祖元の書とされる。

臨済宗円覚寺派、金宝山浄智寺(きんぽうざん じょうちじ)。鎌倉五山第四位。

開基は北条宗政(ほうじょうむねまさ。五代執権時頼の三男、八代時宗の弟)・師時(もろとき)とされるが、実際に動いたのは宗政夫人。北条宗政は弘安四年(1281)に若くして亡くなった。そこで夫人(七代執権北条政村の娘)がその菩提を弔うために時宗ら一族の助力を得て宗政と幼少の師時(後の十代執権)を開基として浄智寺を開いた、とされる。

そして開山もこれに劣らずややこしい。宋の兀庵普寧(ごったんふねい。建長寺第二世)と大休正念(だいきゅうしょうねん。建長寺第三世)、そして日本から入宋した南洲宏海(なんしゅうこうかい)が名を連ねている。開山に招かれたのは宏海であるが自分は若いと身を引いて師の正念をたてて儀式を行った。その正念は帰国の際に師の普寧(既に故人)を開山祖にたてて自らは開山二世とした、という具合になっている。

この時代、執権北条氏により宋から招かれた僧はとても多い。時代としては南宋が元の圧迫を受けて衰えていく時代、宋の高僧たちが相次いで来日するのは半ば亡命の意味合いもあったのかもしれない。

浄智寺も鎌倉時代においては執権北条氏とのつながりの下で寺勢を拡大。室町時代に至っても鎌倉公方足利氏が事有る毎に長期滞在するなど権力者との関わりは少なくなかった。

閑寂の参道。滑らかに擦り減った鎌倉石(かまくらいし)の石段を登っていく。

浄智寺の山門。上が鐘楼となっている楼門はちょっと珍しい。楼閣上層の小さな白壁に大きな火灯窓(かとうまど)という取り合わせはこの門独特の味わいとなっている。

「山居幽勝」と書かれた扁額。浄智寺の醸し出す雰囲気に相応しい。火灯窓の向こうには梵鐘が見える。

拝観料を納めて境内へ。

仏殿の「曇華殿(どんげでん)」。基本は禅宗様(ぜんしゅうよう)であるが前面は全てが「桟唐戸(さんからど。木枠に薄い板をはめ込んだ戸)」という造り。欄間(らんま)は和様(わよう)によく見られる「連子格子(れんじごうし)」でその上は白壁になっており、全体としては近世以降の折衷様式となっている。

現在の仏殿は総門、山門の並びに対して横向きに建っている。なお、建武年間の仏殿は「荘厳宝殿」と称した。そしてその頃の法堂(はっとう)に「曇華堂」の名が見られる。

参考「中世鎌倉五山の建築」鈴木亘著

屋根に宝珠、露盤(ろばん)には北条の家紋「三つ鱗(みつうろこ)」。

茅葺の方丈(ほうじょう。住職の居所)。

浄智寺は境内が谷戸(やと)の岩壁に囲われた狭隘地となっている。また境内に点在する茅葺の堂宇は閑寂な侘びた風情を醸し出し、味わい深い。現在ではこじんまりとした浄智寺であるが室町時代の最盛期には谷戸の奥まで七堂伽藍、塔頭が建ち並んでいたという。

高野槇(コウヤマキ)の古木がそびえている。

それは風格のある佇まい。

境内の奥へ。

ほっそりした竹の竹林。

崖地に見られる大小さまざまな「やぐら」。平地の少ない鎌倉では中世の頃こうして岩穴を掘った「やぐら」を武士や僧侶の墓とした。そこには宝篋印塔(ほうきょういんとう)や五輪塔(ごりんとう)などが建てられた。

五輪塔の一群。宝篋印塔もちらちらと混じっている。

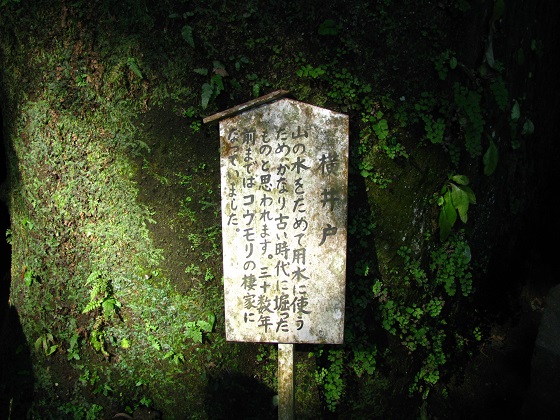

横井戸(よこいど)。奥には水が湧いている。

丘陵地の谷戸(やと)の崖地にはこうした横穴を掘って水を得ていた横井戸がときおり見られる。

奥行きが結構深い。

鎌倉石(凝灰岩)の崖に囲まれた境内。

岩を穿った隧道(トンネル)を抜けていく。

手前には観音さま。

隧道を抜けた先の墓地には五輪塔が立ち並ぶ。

奥のやぐらには布袋さま。

岩の崖地を巧みに削って創り上げられた、浄智寺境内。

龍淵荘。

色づき始めた紅葉。

山茶花(サザンカ)。

境内の随所に見られる心尽くしの案内板に、ほっと和む。

浄智寺の通用門前から奥は舗装路を経てすぐに「葛原岡(くずはらがおか)・大仏ハイキングコース」の山道となる。起伏のある山の尾根道をたどっていけば葛原岡神社、源氏山、銭洗弁財天、佐助稲荷、大仏へと巡っていくことができる。

浄智寺から県道に戻り、建長寺へ。