�̗p���E�ܔ��c��i�����쐅�n�j����̐X

���c�Βn�E���`�隬

����29�N�i2017�j��6�����{�A�ԏҊ��A���z�Ԃ̋G�߂��}�������c�Βn������B

���s������E���c�Βn�i��������傭���j�����r�W�^�[�Z���^�[�B�Ŋ�ƂȂ鏬�c�}�E�����u�V���i�ނ����������䂤����j�w�������͓k����12�C3���B

�ē��}�B

���c�Βn�͍L��50�w�N�^�[���i100m�l���~50�j���܂�B�s�s�v������܂߂��L���͂��悻180�w�N�^�[���Ƃ���邪�A����̓S���t�����P�u�V���Ւn�i���c�Βn�牑�A���q�EF�E�s��Y�~���[�W�A���̃G���A�j���܂߂����́B

���̒r���炵�傤�ԉ��ւƉ����Ă����J�ˁi��Ɓj�͂₪�Đ��H���̗p���i�̖{��j�ւƍ������Ă����B

�̗p���i�ɂ���傤 �悤�����j�͍]�ˎ��㏉���̌c��16�N�i1611�j�ɒz���ꂽ�_�Ɨp���H�B������̏�͌����i������z�c�E���܂� �ӂ��j����搅�������H�͓r���Ōܔ��c��i��������B������x���j���A������i������x���j�֍����B

�����_�t�߂���v�n�~�������i���� ����Ƃ��Ԃ��B���Ë�v�n�j�ɗ����������͎l�����֕������ꂽ�B�{���ƂȂ�x�i���@�j�͍K�掭���c�i�����킢�� �����܂��j�t�߂܂ő����A����Ɋ���̖x�ɕ�����ė���̍k�n���������B

�����A�z�^���̗��̒J�˂͌ܔ��c��ւƍ������Ă����B

�͂��߂ɂ��傤�ԉ����璆���L����o�Ă��������R�A���R���߂��艜�̒r�։����B���̒r����͔����֏オ��A�n���m�L�сE�z�^���̗��։���B

�z�^���̗�����͞e�`�R�i�܂�������܁B�e�`�隬�j�ɓo��A�����֖߂�B�ߌ�͓��{���Ɖ��������Ă����B

�r�W�^�[�Z���^�[�̂�����ɍL����A���傤�ԉ��B

�K�ꂽ�̂�6��17���ł��邪�A��������̂悢��O���͉Ԃ̃s�[�N���߂��Ă��܂����B���c�Βn�̏Ҋ����͊J�Ԃ��n�߂������Ɣ�ׂ�Ƃ�⑁���A6����{�̂����Ɍ����ƂȂ�B

�؉A�̃n�i�V���E�u�͌����B

���̃n�i�V���E�u�������B

���ւƐi�ށB

�����L��B

�L��ɓW������Ă���A���C�@�֎ԁuD51�i�f�S�C�`�j�v�B

�u���������R�v�ցB

�A�W�T�C�͌ܕ��炫�B

���H���オ��A�u���R�v�ցB

�c�c�W�R�������B

�t�F���X�̌������́u��荑�ې��c�Βn�S���t��v�B

������̍L��B

�~���̘e���āu���̒r�v�ւƉ���Ă����B

���̂܂܉��ցB

�~���B

�J�˂̒�Ɂu���̒r�v�B

�r�̔ȂɌ��A�u���[���Ζʕ���������̈ԗ�v�̔�B

�֓����[���w�̊R����̎d�g�݂���͂��ׂ��A���a46�N�i1971�j�Ȋw�Z�p���𒆐S�ɒʎY�ȁA�����ȁA���ݏȁi������������j�̌����@�ւɂ��l�H������������̒n�i���{���Y���p�ق̌�������j�ōs��ꂽ�B�����͓�֓��̊e�n�ő�K�͑����H�����s���Ă�������B

���̍ہA�z��O�̑�����������������W�҂ƕW�҂̌v15�����������߂ɂȂ��ĖS���Ȃ�Ƃ����ɂ܂������̂����������B

�u���̒r�v���ӂ̓��^�Z�R�C�A�i���t�j�t���j�̗сB�J�˂̉�����͗N���i�J�˂̍i�萅�j�����ݏo�Ă���B���̊K�i�̏�͉��{���Y���p�فB

���Ȃ�̍��Ɉ�������^�Z�R�C�A�B

�J�˂̔��ΎΖʂɕt����ꂽ�ؐ��̊K�i�i��210�i�j������Ă����B

�u�����炵�f�b�L�v������p�ق������낷�B

�̐[���A���c�̐X�B

�`���H�|�فA���{���Ɖ�����B

���Ɖ�����Ɩ��Ɖ��u�D�z�̕���v���q�����̉���������B

�����ܑ̕����ɏオ�����B�����r�W�^�[�Z���^�[�Ɛ����T�e���C�g���Ȃ����̓��A�����`���ɓ��i�߂Ξe�`�R�i�܂�������܁j�R���B

�������͐�C��w���c�L�����p�X�B

�e�`�R���ʂ֏����i�ނƁu�z�^���̍��v�ւ̍~����B

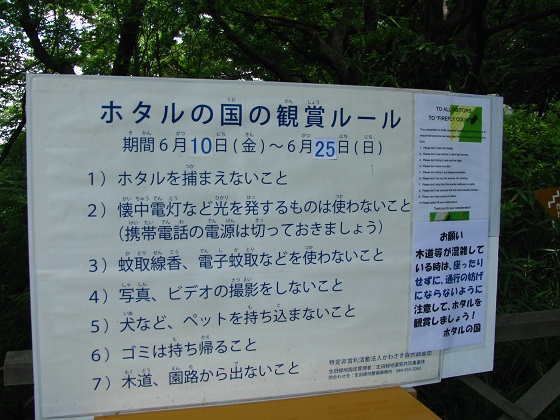

�ӏ܃��[���̌f���B�z�^�����ʐ^�E�r�f�I�ɎB�e���邱�Ƃ͋֎~����Ă���B

�u�͔��Ƀf���P�[�g�ȍ����̂��߁A���Ɏ�����苭����������Ɣ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�t���b�V���̔����͂������̂��ƁA�f�W�J����X�}�z�̉t����ʂ̌��ł��z�^���ɂƂ��Ă͋�������B���������t���b�V���������Ă��܂��ƁA�Èłɕ����Ԕ����Ȍ��͑ł�������A���C�g�ŏƂ炵������M�i��ԁj���ʂ�ɉ߂��Ȃ��B

�t�������点���Ƀt�@�C���_�[��`�����ރ^�C�v�̃J�����𗘗p���ĘI�o��V���b�^�[���x��������i���[�h�ŎB�e���悤�ɂ��A�莝���ł͉摜���Ԃ��i��U�����炢�ł͖��ɗ����Ȃ��j���߁A�z�^���̂��ׂ����𑨂��邱�Ƃ͂܂��s�\�B���Ƃ����ĎO�r�ŋ����ؓ���苒����Ίӏ܂���l�����̊ԂŃg���u���ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ŁA�B�e�֎~�̑[�u�͎~�ނȂ��B

�J�˂ւƉ���Ă����B

�J�˂̒ꂩ�������A��B

�u�z�^���̍��v������ؓ��ցB

�ؓ����n���ꂽ�A�n���m�L�сB

�n���m�L�͒J�˂̎��n�ŌQ��������B

�e�`�R�̔����ւ̊K�i���E�ɕ�����B

�z�^���̗��̑��n�B

�e�`�R�ցB

�u�z�^���̗��v�ē��B

���̒J�˂͌ܔ��c��i������x���j�ւƍ������Ă����B�Ȃ������u�V���w���ʂ֏����s���ƁA�J�˂�����ň�юR�A�����Ɩk��V�_�Ђ����B

�ˉB�s�����Ւn�E�e�`�R���ʂցB

�ˉB�s�����Ւn�B

�ē��B

�������������̂͏��a�ܔN�i�i1930�j�B�M�B�ˉB�ɂ䂩��̂���s�����������u����Ă������A�����ܔN�i1993�j�ɏĎ������B

�R���ցB

�J�˂։���Ă�������̓z�^���ӏ܃V�[�Y���̖�Ԃ͒ʍs�֎~�B���C�g�������Ƒ������댯�ł��邵�A�t�Ƀ��C�g��_����ƌu���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�ؒi��o���Ă����B

�e�`�R�i�܂�������܁B84m�j�R���ɓ����B

�W�]�䂻�Ɍ��A�e�`�隬�̔�B

�e�`��i�܂��������傤�j�͕��������`���q�����̕����A��юO�Y�d���i���Ȃ����Ԃ낤�����Ȃ�j�̋���B���̎��ォ��퍑�������܂ŁA��Ƃ����ΎR��u�˂��I�݂ɗ��p�����y�̏�ł������B

�R�����͍��펞�ɏ������ؗ�������ł���A�����̋��ق͎R���ɒu���ꂽ�B�e�`��̏ꍇ�A�d���̋��فu��ъفi���Ȃ��₩���j�v�͌��݂̜A�����i�����ӂ����j�ɒu����Ă����Ƃ����B

��ю��͕�������{���Ƃ������m�c�E���������i�����Ԃւ����j�̈ꑰ�B

�d���̕��ł��钁���L�d�i�����Ԃ��肵���j�͏��R�c���i����܂����傤�B���c�s�j���x�z�n�Ƃ����R�c���𖼏�����B���̑��q�ł���O�Y�d������ё��i���Ȃ����傤�B���s�k���j���x�z�n�Ƃ������Ƃň�ю��𖼏�邱�ƂƂȂ�B

�Ȃ���̎l�Y�d���i���낤�����Ƃ��j�͐Y�J���i�͂₵�傤�B���l�s�ۓy�P�J��E����j���x�z�n�Ƃ������ƂŐY�J���𖼏�����B�Y�J���͈ɐ��_�{�Ɋ�i���ꂽ�����Ȃ̂ŐY�J��~�i�͂�݂����j�ƌĂ��B���Ƃ��ɂ����锩�R�d���i�͂�����܂��������j�͏d���̕��ł���d�\�i�����悵�j�̑ォ�甩�R���i��ʌ��[�J�s�j���x�z�n�Ƃ����B

�����̌�Ɛl�Ƃ��Ďd�����d���͕��|�̒B�l�ł������B���㎷���k�������i�Ƃ��܂��j�̎q�ł���k�𐭎q�E�`���i�悵�Ƃ��B���㎷���j�o��̖����ȂɌ}���Ă���A�����̐M�C�����������悤���B

�����������S����̌��v��N�i1205�j�A���R�d���d�E�i��E�߃���j�̍ۂɎ���d�����q�̕��i�܂��̂����B�����̌�ȁj�ɉ��S�����Ƃ���Ē�̏d���Ƃ��ǂ��U�ߖłڂ���Ă��܂����B

�Q�l�u���������l����`�@������������m�Ƃ��̎��Ӂv��ʌ������j�����ٕҁB

�ē��}�Ɍ���A������E�݁i������B�͌��Ɍ������ĉE���j�̏�B���q����ɂ͂����̏�͊��q�h�q�̑O���ƂȂ�A������͓V�R�̖x�̖�ڂ��ʂ������B

���c�}�E�����u�V���w����e�`�R�ւ̓o�H�ē��}�B

�e�`�R�W�]��B

�W�]��ɏオ��K�i�̓r���ɂ͞e�`�R�̗��j����������p�l���������f������Ă���B

�e�`��ɂ͓y�ہi�ǂ邢�j�E��x�i����ڂ�j�̈�\�͊m�F����Ă��Ȃ��B��\�Ƃ��ẮA���悻100m�l���̎R�����ɒʂ�������ɖx�i�ق肫��j���m�F����Ă���B

�퍑����̋L�^�Ƃ��ẮA�퍑���㏉���̉i�����N�i1504�j�ɐ��@���i�������������B�k�𑁉_�j���u���͌��i����j�̍���v�ɂ����肱���ɕz�w�����Ƃ��A�i�\12�N�i1569�j�̕��c�M���ɂ�鏬�c���N�U�i���`��E��R��̍���`���c�����͐�`�O������j�̓r��Ŗk����̍����ł��鉡�R�O�����ď邵���Ƃ����L�^������B

�W�]�䂩��̒��߁B�܂��͓�B

��̓W�]�}�B

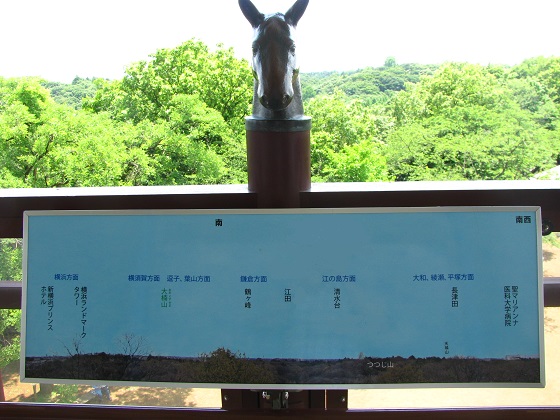

�]�c�i�����B�`�c�j�E�߃���i�邪�݂ˁj���ʁB������́u���q�X�����̓��i�Ȃ��݂̂��j�v�����тĂ��������ɂȂ�B

�`�c�̐�̒߃���ł́A�{���c������Łu��̓��i���݂݂̂��j�v���番����āu���̓��v�ւƘA�����Ă����A���H���������Ă����B���R�d���Ɩk����Ƃ̊ԂŋN��������E�߃���ł́A�d���͐��J�فi������₩���B��ʌ����R���j���o�����āu��̓��v�����q�Ɍ������B�����ēr������u���̓��v�ւ̘A���H�����ǂ�߃���Ɏ������Ƃ���Ŗk�𐨂̑�R�ɑ����B�d��ꂽ���Ƃ���������A���l�̖��_�ɓq���Ă��̂܂ܖk�𐨂ƍ���ɂȂ����B

���S���E�߃���w�O�̃^���[�i15.2�q�j�B

���l���ʁB

�����h�}�[�N�^���[�i18.6�q�j�B

���B

�r���Q����r�I�߂��Ɍ�����B

���̓W�]�}�B

���}�������EJR���{����A���������w���Ӂi���悻9.7�q�j�B

���}�c���s�s���E��䒬���A��q�ʐ�i�ӂ������܂���j�w���Ӂi���悻6.3�q�j�B

�������E�ɑ傫��������͓̂c���s�s���E�p��i�悤���j�w�O�̐��c�J�r�W�l�X�X�N�G�A�^���[�i6.7�q�j�B���̂����E����JR�R����E�b����w�O�̌b����K�[�f���v���C�X�i14.2�q�j�B���ɂ͎Ō����̓����^���[�i17.5�q�j�B

����i���������j�̃X�J�C�c���[�i25.1�q�j�B

�V�h���s�S�i�s���܂�14.7�q�j�B

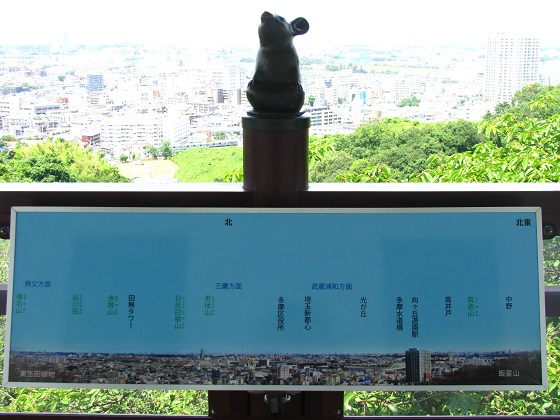

�k�̓W�]�}�B

�E��ɏ��c�}�E�����u�V���w�O�̃^���[�B

�������E���́i������傤�j�w�O�̃^���[�i4.4�q�j�B�������˂̓N���[���v���U�ӂ��݁i7.8�q�j�B���̉E����JR�������E�O��w�O�̃^���[�i10.4�q�j�B

���B

��݂��胉���h���ʁB�����̎R���݂͉���Ō����Ȃ��B

��C��w�B

���̓W�]�}�B

��R�i35.4�q�j�͂��낤���Č�����B

�R���L��̊��ؖ�i���Ԃ�����j���瓌���r�W�^�[�Z���^�[�։����B

����o���畻�ɉ����Đi�ށB

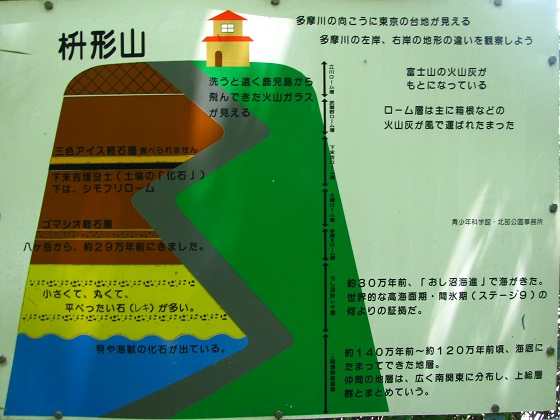

�֓����[���w�̒n�w�B

���Ȃ�N�b�L�������Ȗ͗l�B�������F�̋�������B

�n�w�̖͎��}�B�ΎR�D�̍~�D���ς����Ăł����ԓy�̃��[���w�͔��ɕ������B

�����r�W�^�[�Z���^�[�܂ʼn��肽��A���{���Ɖ��ցB