�o���x����k���E���c����̒n�����ǂ�

����28�N�i2016�j�̔N�̐��A�����̒n�B�����˂Čo���x����O�������Ղ�����B

1�D�����J���o���x���o�ēc���

���̒����N���N�n���[�h�ɂȂ���12��30���A����6��40������B���c�}�E�{���i�ق��j�w�k��5�Ԃ̂����u��20 �{�����s�v�̎n���o�X�ɏ�ԁA���쑺�����J�i���悩��ނ� ��������j�́u��K�v�ցB

��K�o�X�₩�痈������U��Ԃ�B��7��30������B�C����5�x�B

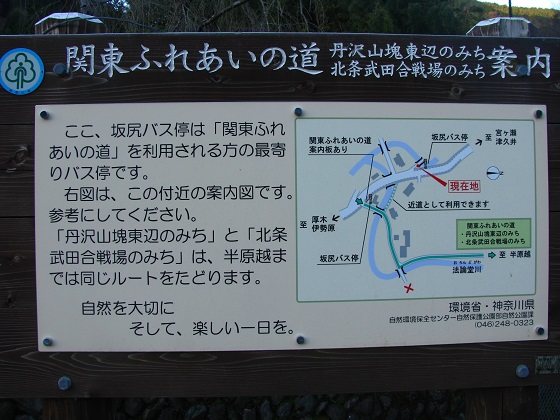

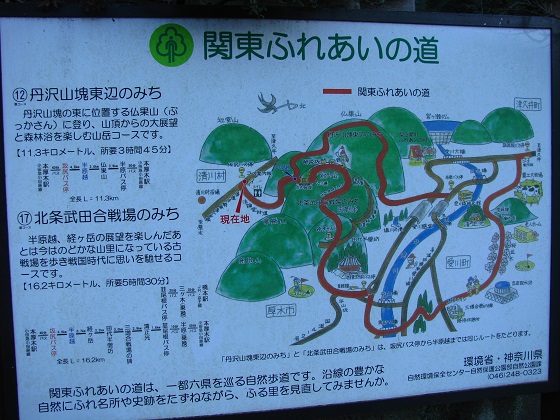

���̂�����ŕW�����悻155m�B�o���x�ւ̓o�H�ƂȂ�u�@�_���ѓ��i������ ���ǂ��j�v�ւ́A�������������߂�B

�@�_���ѓ��ւ̕�����ɂ���A�u�֓��ӂꂠ���̓��i��s�����R�����j�v�ē��}�B

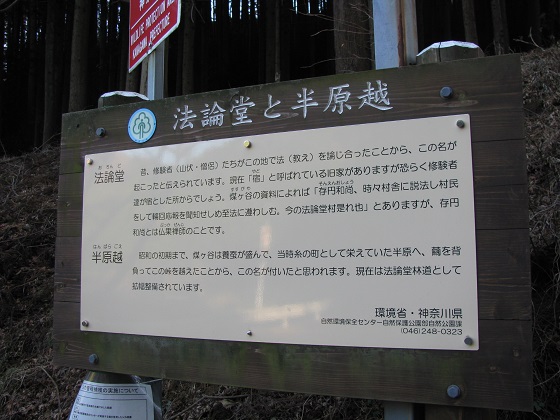

�@�_���ѓ��ցB

�������K�Ɋ���̓��c�_�A�c�o�L�̑�B���̓����Â����瓻�z���̓��ł��������Ƃ��Â���B

���b�`�����h�ւ̈ē����������i��ł����B

�@�_���ѓ��N�_�̕W�����߂���B

�����n�߂�30��������ƁA�I�V���C�ł̓��A��������ł���L�����v��u���b�`�����h�v�O�B�N���̂��̓��͋x�ƁB

���b�`�����h���߂��āA�Ԏ~�߂������B

�Ԏ~�߂��߂���4�A5���i������B�����ɏƂ炳���R�Ȃ݁B

�@�_�������߂��ď����i��̃w�A�s���J�[�u�B

�J�[�u��o���Ă����ƒO��R���]�ނ悤�ɂȂ�B

�g�g�ŕ⋭���ꂽ�@�ʂ��߂��Ă����B

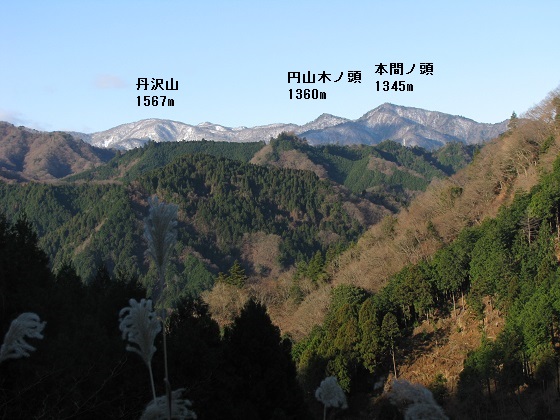

�J�������������A��R�O��R�i������� �݂݂˂���j���ڂ̑O�ɔ����Ă���B��R�O��͒�q�E���̘A������}�s�ȍs�ғ��̓o�R���Œm����R�B

���̐��t�͂܂��V�����B

������̂͐��t���┧�̕������ɂȂ��Ă����B

�����z�i�@�_���ѓ��E�@�ؕ��ѓ�����j�̎�O2�A3�������肩��̒��]�B���ɑ��u�˂̏Ó약�i���傤�Ȃ���j�A����R�i���܂�܁j��������B

�Ԏ~�߂̂��锼���z�i�͂�炲���j�ɓ����B�W��488m�B������8��45���B

�@�_���A�����z�̖��̂����B

�C���҂��@��_���������Ƃ��A�����J�̖������̒������։^�Ƃ��������Ƃ��L����Ă���B

�@�ؕ��ѓ��i�ق����݂� ���ǂ��j�̃Q�[�g�B�����܂ł͈��쒬�n�n�i��������܂� �܂킽��j�̑������R�ѓ��i�݂Ȃ݂�� ���ǂ��j���N���}�œo���Ă��邱�Ƃ��ł���B

�����Łu�ӂꂠ���̓��v�́u�O��R�ӂ݂̂��v�ɕ���B�{�����_�����獂��R�A���ʎR�ւ͂�����B

�o���x�i���傤�������j�ւ̓o�R���B�ѓ����ؒʁi����ǂ����j�̂悤�ɔ�����[���艺���Ă���̂ŁA�o��n�߂͂�����Ƃ����}�o�ɂȂ��Ă���B

�k�Ɏs�X�n���傫���L����B

���邢��������o���Ă����B

�����z����̋}�o���o�ėŐ����Ȃ��炩�ɂȂ����ŏ��̏��s�[�N�ɁA�x�e�e�[�u�����݂����Ă���B

��̓W�]�B���u�˂�������B

���͒O��R��̓W�]�����炵���B

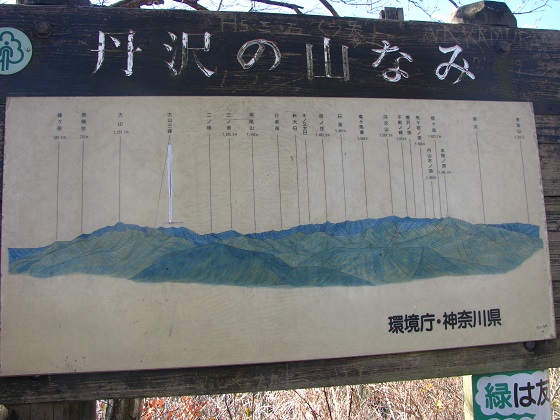

�u�O��̎R�Ȃ݁v�W�]�}���݂����Ă���B

�R�x�W�]�}�j�A�E�R�����舤�D�Ƃ̃o�C�u���u�W�]�̎R���v�V���[�Y�i���ƔV���{�Ёj�̂悤�ȃC���X�g�B

�p�m���}�B�@�g���

�ЂƂ�����W�]���y����A�o���x�������B

�������̂����A���ʎR�i�Ԃ�������B747m�j�B�R���ɂ͓W�]�S���������Ă���B�Ëv��̒��|�i�Ȃ������j�E�B�����i�ɂ낤�ˁj�̂�����ł͂��āu�����x�m�v�ȂǂƌĂ�Ă����������B

�����}�s�ɂȂ�A�̒�q���˂���B

�O�Y�O�Y�̊���ʉ߂��Ă����B

���O��O�q�̎R�X�ł��邱�̎R��i��������R�`���ʎR�`�o���x�`�،��R�`���썂��R�j�͈���w�Q�ƌĂ��n�w���꒼���̎R���ƂȂ��ĘA�Ȃ�A�{���I�ɂ͍d���n���ɉ����悤�ɒJ���삪����Ă���B

�R�̂�������R���ÊD��͕������ĐN�H����A600�`700m�Ƃ����W���̊��ɂ͋}�s�ȋN�����o�������B

�o�i���傤�����j�B

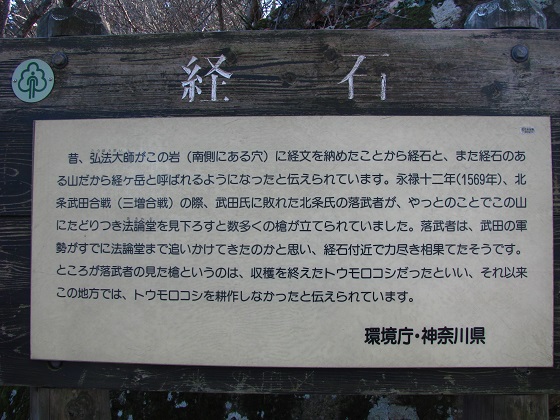

�o�̂����B�쑤�̌��Ɍo�����[�߂�ꂽ���Ƃ��炱�̂悤�ɌĂԁA�Ƃ���B

�L����Ă���͎̂O������i�݂܂���������B�i�\12�E1569�j�ɂ܂��`���B

�k����̗����҂��������Ð삩�炱�̎R�X�܂œ��ꂽ���̂́A�@�_�����������낷�Ɠ���Ă����͂��̕��c���������Ă���B���͂₱��܂ŁA�Ƃ��̕t�߂ŗ͐s�����B�Ƃ��낪���c���̑��Ɍ������͎̂��n���I���������R�V�̌s�ł������B�ȗ��A���̒n�ł͗����҂̗�����߃����R�V�����Ȃ��Ȃ����A�Ƃ����B

�������₪�o�R���ɂł�A�Ƌ������Ă��邪�@���B

�o���x�i���傤�������B633m�j�R���ɓ����B

������9��40������A�C����5�x�B�����Ŏʐ^�Ɏ��Ԃ���������ߕW���R�[�X�^�C����肾���Ԏ��Ԃ����������B

�{���ɋv���Ԃ�́A�o���x�B

�R������L�����W�]�B�ӂ��̂قǑO�̌o���x�͔�������R�A���ʎR�ƈ���ĖX���蒭�]�͂��قǗ����Ȃ��R�Ƃ����F�����������A�ǂ����Ăǂ����āB

���h�ȓW�]�}��������ł͂Ȃ���قǂ̏��s�[�N�ɂ������̂́A������̓W�]�̕����ォ���J����Ċm�ۂ��ꂽ����A�Ƃ������Ƃ��B����A�L�������ł��܂��Ă���B�W�]�}��ݒu�����̂��u�����v����������A����͏��Ȃ��Ƃ�����13�N�i2001�j���͑O�̂��̂����B

�p�m���}�@�@�g���

�������͐�Ɍ����W�]�}�̂��鏬�s�[�N����ƁA�قړ����B

9��50���߂��A�o���x����c��i������j�ւƉ��R����B

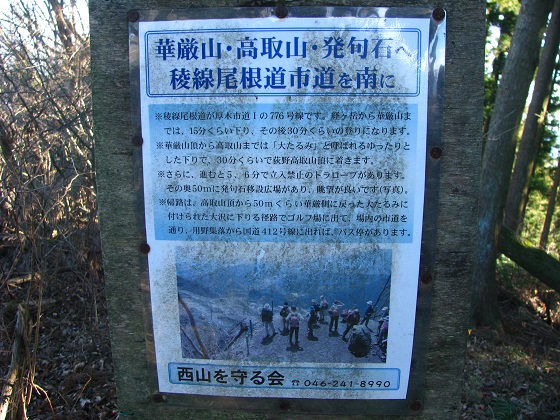

�����s���ƁA�،��R�i�������܁j�E����R�i���썂��R�E������ �����Ƃ��܁j�̔����ւ̕���B

�������牬�썂��R�܂ł͉�����2���ԗ]��B

���̗Ő������ǂ��č���R���炳��ɐ�A���̐̎G���u�x�l�v�Ɂu�W�]�̗z���܂�n�C�N�v�ƏЉ��Ă����o���G�[�V�������[�g���l�ꔪ�ꂵ�Ȃ����юR�܂ʼn���āA���o�����i�юR����j�̕����I�V�╗�C�łЂƂ����C���т��̂����ƂȂ��Ă͗ǂ��v���o�B�~�̋G�߂̘I�V���C�������̂ʼn��O�̐ꂪ�����āi�����ƌq�����Ă��Ȃ��j��}���ő̂����āu�Ӂ[�A�Ɋy�v�Ɠ��ɐZ���������̂������B

�i�o���G�[�V�������[�g�E�E�E�o�R���D�Ƃ������Ƃ���́u�n�C�L���O�v�ɂ����ẮA�o�R�n�}�E�K�C�h�u�b�N�Ɍf�ڂ̂Ȃ��A���y�n���@�ܐ番��n�`�}�̓ǐ}���K�{�̃��[�g�j

�юR�ω���O�̂���ɉ��A��юR�̍���ɘȂޔ��o�����B�юR����͏����쉈���ɏh���_�݂��邽�߁A���o�����́u���юR����̈ꌬ�h�v�Ƃ���������B

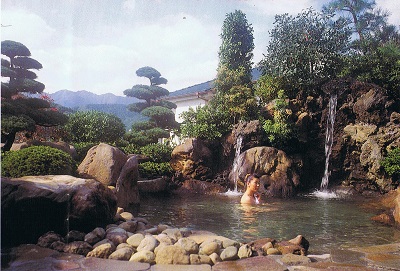

�摜�o�T�E���o�������[�t���b�g

����R�����̗Ő��́A�̐Ώ�̍̐��i�ނ��Ƃł����������֎~�ɂȂ��Ă��܂����B���̂����Ő����̂��̂������Ȃ��Ă��܂��̂��B

�Ƃ͂����A�����z��o���x�ɔ����Ă������u���B�A���v�X�̓�����E���쐼�R�o�R�}�b�v�v�ɂ��ƁA�Ő��������Ȃ��Ȃ�������ɎR���ɓ����t���ւ���ꂽ�A�Ƃ���B

���݂̒n�`�}�i�n���@�n�}�E�d�q���yWeb�j�ł́A�����֎~�ɂȂ����Ő����t���ւ���ꂽ�����A�̂̒n�`�}�ɂ͖��������j����������Ă���B�A���}�b�v�ɂ́u��������Ă��܂���B�����ӂ��������v�Ƃ̋L�ڂ�����A��͂�o���G�[�V�������[�g�ɏ����������ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B

�o���x�R���ɂ������A�،��R�E���썂��R�E����ւ̈ē��B

�c������āA�A�ђn�������Ă����B

�o�R�����ɂ�����������邠����ɂ́A���ɖ���Ȃ��悤���W����������Ă���B

�ǂ�ǂ��Ă����B

���Ă��܂��Ă���V�J�����̍��������B

���̓W�]���J�����B

�Y�[���ł����ƈ�����A�����h�}�[�N�^���[�i296m�j�B���������ɂ���33�q���炸�B�ӊO�Ƌ߂��B

��Ɠ��ɖ������܂Ȃ��悤�ɕ��X�Ƀg�����[�v�������Ă���B

�@�ؕ�i�ق����݂ˁj�ѓ��܂ʼn���Ă����B10��40���߂��A�W�����悻425m�B

�����Ŗ��ܑ��̗ѓ���o�R���i�֓��ӂꂠ���̓��R�[�X�j�̑����Ƃ͔��̕��i�݁A�O���i�݂܂��j�����ՁA�c��̒��������낷�B

�c��A�O���̒�

�u�c���E�O�������ӂ̎R�X�B

�p�m���} �@�g���

�ѓ��������Ԃ��A�o�R���i�֓��ӂꂠ���̓��j�̑����ɖ߂�B11��10������B

�ѓ�����o�R���ցB

���邢�������B

�����̂悢�x�e�e�[�u���B�܂Ƃ܂����x�e�����B

�W�O�U�O�̓�������Ă����B

�䕗�̓|�B

���ӂ𑣂��ŔB

�o�R���̕���͕�C����Ă���B

����܂ʼn���Ă����B

��̏㗬������Ί݂ֈڂ��Ă����B

���S�҂ł�����������Ȃ��悤�ɂ�������̐ԃe�[�v���t�����Ă���B

����̏㗬���͑傫��������Ă��܂��Ă���B�r�V���A��̂ǂ̂悤�Ȍ��i���L�������̂��B

������z���đ���i�݁A�����������z����B

�z���Ă�������i���m�������j��U��Ԃ�B

����n��܂��Ȃ������B

���m����i�ǂ��̂��肳��j�̕W�������o���x�o�R���B�W�����悻115m�B������12���߂��B�r����蓹�������߂�������R�[�X�^�C���������Ԓ��߁B

���������ɐi��Ńo�C�p�X��O�̕��R�≺�̐M���ʼn��f������n��A�������番�Ă�������������i�ݔ��m�V�̑���ցB

���������Ɍ��c�㔼�m�V�i�����@����R���y���j�̑���B

���m�V�̖��́u���B�i���É����j���R���L���v���犩���������m�V�匠���ɗR������B

�����o�C�p�X�̉���������A�Q����i�ށB

����B

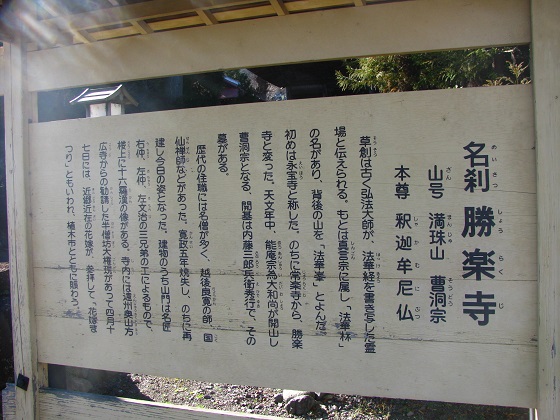

�Â��͐^���@�̎��ł��������y���͓V���N�ԁi1532�`1555�j�ɑ����@�ƂȂ����B�J��̓����G�s�͐퍑����ɏ��c����̎x��ƂȂ����Ëv���̏��������̈ꑰ�ŁA�Ëv���̎x��ł���c�������_�Ƃ����B

�����w��̎R�͖@�ؕ�ƌĂ��A�Ƃ���B�]�ˎ������̒n���u�V�ґ��͍����y�L�e ���V�\�� ���b�S���V�� �ї��� �c�㑺�v�ɂ��A�@�ؕ�Ƃ́u�㉬�씁���J�Ɍׂ�E�Ƃ��v�Ƃ���u�����ɂĂ͉،��R�Ƃ����v�Ƃ���B�܂��u���̕ӂɌo����v�Ƃ���̂Ōo���x�����肩��̗Ő��S�Ă𗠎R�Ƃ��Ă����̂��낤�B

���X����O��̎R��B�Éi4�N�i1851�j�z�B

���������̑��傻�ɂ͊֓��ӂꂠ���̓��̎w���W������B

�o���x�i�c�㔼�m�V�j���w�������̂͑��傩��R��Ɍ������Q���̕��������A�o���x�ւ͌����ɉ����Đi�ݕ��R�≺�M�����獑������������Ă�������������₷���̂�����A�\�L�͂��܂�e�Ƃ͌����Ȃ��B

�O���E�u�c���ɂ��ẮA����́u�֓��ӂꂠ���̓��v�̃��[�g�ł͂Ȃ����R�����������Ă���c��̎𑠂��o�R���Č������̂ŁA����n�炸�ɂ��̂܂܌���������i��ł����B

�������R�勴��O�̐Ŕɕ��R���ւ̈ē����t���Ă���B

�O�A�g���X���̕��R���i�Ђ��܂��j�B

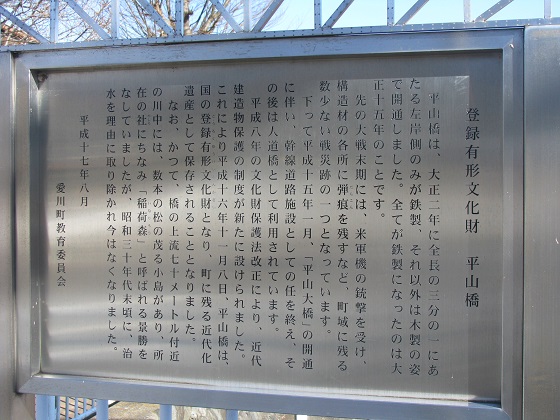

���݁i�����Ɍ������č��̊݁j�̈�A�͑吳2�N�i1913�j�z�̕S�N���B���̓�A�͖ؑ�����̉˂��ւ��ɂ��吳15�N�i1926�j�̒z�B

���쒬����̋ߑ�y�؈�Y�͓o�^�L�`�������ƂȂ��Ă���B���R�勴�̊J�ʁi����15�E2003�j�ɂ�茻�݂͐l�����ƂȂ����B

�����ɗn�ڋZ�p���p������O�́A���x�b�g�ɂ�錋���B���̃��g�����������B

���Ð�̏㗬����]�ށB

�ē��B

12��30���߂��A���R����n������̓c������_�B�W�����悻85m�B

�����_���Ɍ��A�����X�B���F�̏��i�̂ق��A�ɐ����s�E�g������i�������� ���傤�����j�́u�e�E�i�����䂤�j�v�ɂ������A�R�k���i��܂����܂��j�E�쐼���X�i����ɂ��� ���ゼ���Ă�j�́u�O��R�i���킳��j�v������菃�ĂƂ��������������̒n������舵���Ă���B

�c�㏬�w�Z�ׂ�̑��F�i�����₽���� ���ゼ���j�B�傫�ȃP���L�̖ؓ�{���ڈ�B

�������400�N�̑�P���L�͎𑠂̃V���{���ł��鉌�˂ƂƂ��ɁA���̑��̃V���{���ƂȂ��Ă���B

����̎R�y�Y�ɂ́u�c���H���i���邻�� �ق��炢�j���ċ���v�Ɓu�c���H�� ���Ă��ڂ藧�āv���w���B�U��̓r�����������A�^�~�Ȃ̂Ő��������̂܂��������Ă��S�z�Ȃ��B

�V�N�̊y���݂Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��t���b�V���Ńt���[�e�B�[�Ȃ��ڂ肽�āB����Ȃ����Đ����͌}�����Ȃ��B

��Ԃ̏��ċ���͓��{��x�́{�S�A���ĕ�����50%�Ƃ����X�y�b�N�B���ċ���͎l���r��1,500�~���炢�Ŕ�����B���ł���Ώ��đ����Ƃ��ďo���ł��낤���B���l�Ƃ��Ă͂��h���ɕ��ނ���邪���̖��킢�͂�������Ƃ��������̎|���B

�{�͐h���A�|�͊Ì��Ƃ����̂͂����܂Ō�������̖ڈ��ɉ߂��Ȃ��B�}�C�i�X�͊ԈႢ�Ȃ���킭���ȊÌ������A�v���X�ł��@���鍁�肪�Â����̂͐������B���{��S�̂ł͐��Ƃ��Ă͈��|�I�Ƀv���X�̎����������A�����̑��̓L���b�Ƃ����h���̂�����[��h���ł͂Ȃ��������肵���|���Ȏ��������B