台地を渡る、時代の風

2.根岸森林公園、白滝不動尊、根岸八幡神社、旧柳下邸へ

1.JR山手駅からYC&AC、根岸外国人墓地、地蔵王廟へ、はこちら。

根岸森林公園の、簑沢広場(みのさわひろば)口。

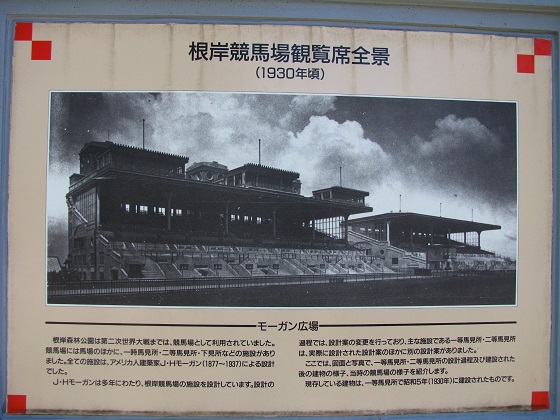

根岸(横浜)競馬場一等馬見所(観覧席)。昭和5年(1930)築。アメリカ人建築家J.H.モーガン(1877〜1937)による設計。

モーガンは山手西洋館のベーリックホール、山手111番館(旧ラフィン邸。玄関にパーゴラ(藤棚)のある洋館)、山手聖公会、山手外国人墓地正門などを設計したことでも知られる。

老朽化が進む建物の周囲にはフェンスが張られ、中に入ることはできない。

傾斜のあるスタンドの背後にそびえる、エレベーター塔。近代化遺産にふさわしい、堂々たる佇まい。

丘の上からはランドマークタワーが良く見える。

モーガン広場と名付けられた広場に設置されているパネル。右には、かつて存在した二等馬見所も見える。

一等観覧席の写真。老朽化により撤去された部分も多い。

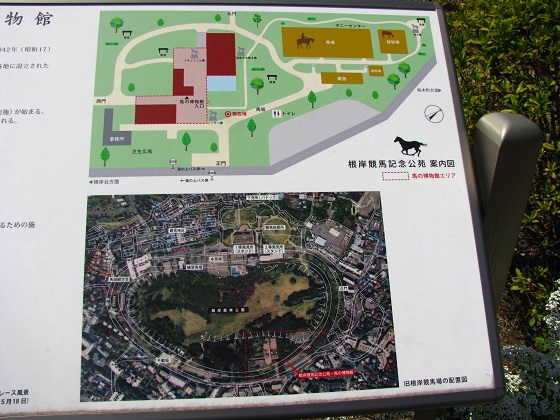

根岸森林公園案内図。面積はおよそ19ヘクタール(100m四方×19)。 案内図拡大版

この地では幕末開港期の慶応3年(1867)、わが国初の本格的な洋式競馬がおこなわれた。居留地の外国人からの要望で造られたこの競馬場では、外国人によって競馬が主催されていた。

明治13年(1880)には主催団体として日本レースクラブが組織され、ここに至って外国人に加えて日本人も会員となることができるようになった。競馬場は上流階級の社交場、外交官の外交の場となり、明治天皇も明治15年(1882)以来明治32年(1899)に至るまでに12回、根岸競馬場を行幸されている。

明治39年(1906)には競馬場コース内側にゴルフ場が開設される。神戸・六甲のゴルフクラブ(明治36年・1903)に続く、日本におけるゴルフの歴史の幕開けであった。

競馬は戦時中の昭和17年(1942)まで行われた。のちに敷地は旧海軍に接収される。

終戦後は進駐軍に接収され、モータープール(車両置場)やゴルフ場として利用された。

昭和44年(1969)には接収が一部解除。昭和47年(1972)から公園として整備開始、昭和52年(1977)に開園した。

公園エリアに挟まれた、横須賀米海軍施設横浜支所のゲート。

園路をたどり、競馬記念公苑方面へ進む。

明るく開放的な森の散策路。

しばらく進んだ先に見える、横浜国際バプテスト教会(YIBC)。

公式サイトによると、米軍関係者がバプテスト教会の必要性を感じ、昭和35年(1960年)に山下町のシルクセンターにて牧師による最初のお勤めがおこなわれた、とある。

この建物は昭和38年(1963)築。

根岸競馬記念公苑までやって来た。

公苑案内板。

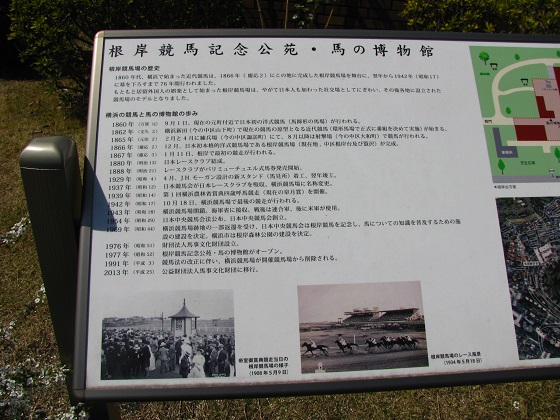

根岸競馬場の歩み。

馬の博物館。(財)馬事文化財団が運営する。

ポニーセンターへ。

牧場の雰囲気を醸し出す緑のマンサード屋根(マンサール屋根、腰折れ屋根。アメリカではギャンブレル屋根と呼ばれる)に、風見鶏ならぬ風見馬が印象的な、厩舎。

乗馬としてここで余生を過ごす競走馬を始め、様々な馬たちがいる。

第139回春の天皇賞(平成21・2009)の優勝馬マイネルキッツのパネル。

天皇賞は「帝室御賞典」(昭和12年・1937)を第一回とする伝統のG1レース。その前身である「エンペラーズカップ」は明治38年(1905)明治天皇より盃を賜り、ここ根岸(横浜)競馬場で前述の日本レースクラブ(外国人主体)の主催により開催された。

こどもたちに人気のポニー。

馬場。

競馬記念公苑から森林公園レストハウスへ向かう。

レストハウス。

レストハウスのテラスから桜山を見下ろす。奥に旧競馬場スタンドの塔、ランドマークタワーが見える。

緩やかにうねる、広大な芝生広場。

かつてゴルフ場としても利用されたこの窪地は、競馬場が造られる以前は千代崎川の支流の谷戸だったところ。千代崎川は根岸の谷戸を水源とし、現在の本牧通り(ほんもくどおり)の辺りを流れ下って小港町(こみなとちょう)の河口に注いでいた。現在では河口部以外、大半が埋められている。

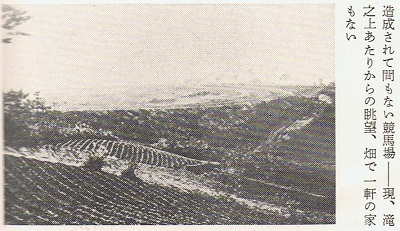

競馬場の造成にあたり、現在の山元町4、5丁目交差点の辺りを盛り土して楕円形のコースが造られた。

モーガン広場に掲示されている、根岸(横浜)競馬場全体図。

アースダムのように盛り土して谷戸を埋め、堤状にしている。画像出典・横浜中区史。

窪地のいちばん低くなったところは、池がつくられている。向こうの土手が、競馬場造成にあたって盛り土されたところ、ということになろう。

梅林。

ベイブリッジの主塔も見える。

根岸森林公園の桜の花見はこちらのページへ。

根岸森林公園を後に、白滝不動尊へ向かう。

根岸旭台信号前の、在日米軍ファイヤーステーション。昔は黄色のこれまたアメリカンな消防車が停まっていたところだが、今回は消防車そのものが見えない。

カフェ&レストラン ドルフィン。ユーミンが「海を見ていた午後」で歌った「山手のドルフィン」は、当時とは様変わりして久しい。

ここは根岸(根岸旭台)だが、これまで各所を巡ってきたとおり根岸の地は広義の「山手」にあたるともいえる。

不動坂の信号。左へ大きくカーブし、不動坂へ。

不動坂。

根岸の海岸線は、もとは崖地がすぐそばまで迫っていた。昔この坂の向こうには海岸線に沿った集落があった。その先に広がる工業地帯の平坦地は、戦後の昭和34(1959)〜46年(1971)の埋立により造られた。

昔の不動坂。

画像出典・磯子の史話

当初は外国人専用であった不動坂は、ほどなくして日本人も歩くようになった。

画像出典・横浜:建築百景。

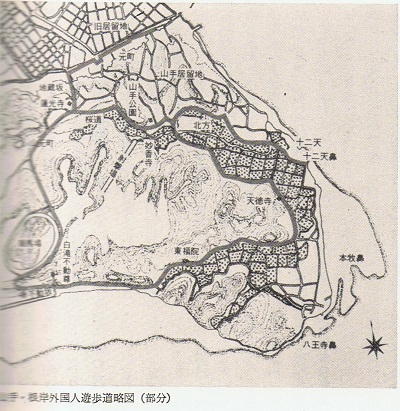

不動坂は、幕末開港期に外国人遊歩道のルートの一部として造成された。

きっかけとなったのは生麦事件(文久2・1862)。

当時、東海道・生麦の辺りは外国人遊歩区域の範囲内にあった。自由に出歩くことのできるはずの生麦で起きた民間人殺傷事件に諸外国は激怒し、東海道に代わる新道を造り大名行列はそちらを通せ、という要求が幕府に突き付けられた。彼らが念頭に置いていたのは東海道の脇往還である中原往還(現中原街道。丸子中山茅ヶ崎線)を東海道並みに改修してそちらを利用させる、ということのようだった。

窮地に立たされた幕府であったが、新たに着任して間もないアメリカ公使から「新たに山手を居留地として開放し、横浜(開港場)から本牧を往還する乗馬の道を造ってはどうか」という提案がなされた。東海道から外国人を遠ざけたかった幕府は渡りに船とばかりにこの提案に飛びつき、慶応元年(1865)外国人遊歩道が整備された。

参考「ヨコハマ公園物語」

外国人遊歩道。

画像出典・横浜中区史

不動坂は路肩が非常に狭いうえに交通量がとても多く、歩くには神経を使う。特に大人数での散策には不向きかもしれない。

白滝不動尊前の信号。

急な石段が山上に延びる。

白滝不動尊の由来碑。

白滝不動堂は宝積寺(ほうしゃくじ。磯子区)の境外仏堂。堂が開かれた時期は不詳。

江戸時代後期編纂の地誌「新編武蔵風土記稿 」(巻之七十七 久良岐郡之五 本牧領根岸村)には、本尊が「元禄三年海中より出現の像にて智証大師の作と云う」と記されている。

「磯子の史話」には白滝不動尊縁起の内容が口語で載っている。永禄年間(1558〜1570)にこの辺りに住んでいた外記(げき)という者が、豪雨で崩れて家を埋めた土砂を取り除いて掘り進めたところ、井戸のような穴の中から光がさして仏像が現れた。そこで檀那寺の宝積寺に預けたところ、住職は元の場所の岩屋に納めて法要を営むことにした。文禄年間(1592〜1596)の頃、外記の夢の中で仏のお告げがあったため、岩屋のそばに草葺の堂を建てて仏像を安置。元禄三年(1690)、村人たちは新たな堂を建立。大きな像を新たに造立しその中に旧像を納めて祀った。

「中区史」によると、明治初期に居留地で発行された英字紙「ザ・ファー・イースト」には信心深い人々の滝行の様子が記されていた、とある。また大正時代の頃には堂守が宝積寺の許可を受けて寒行を行ったとか小字の講のほかに念仏講が行われていた、ともある。

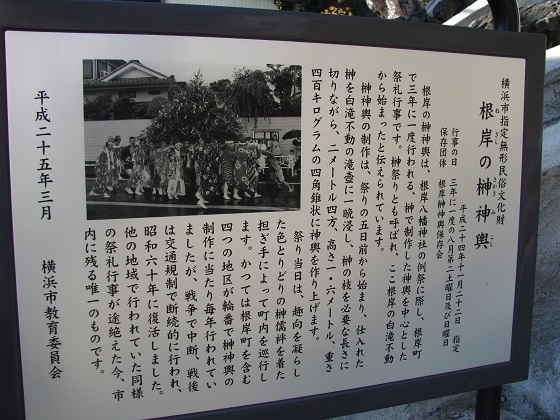

根岸の榊神輿の解説板。

白滝不動は中区、根岸八幡社は磯子区と現在では行政区域が分かれているが、崖下に広がる根岸の地は古くは一体的な生活圏・文化圏であった。

もともと根岸の地名は「根」(峰・ね。山や丘)の「岸」(山すそ)に由来する。

横浜貿易新報社・県下名勝史蹟四十五佳選当選記念の碑。昭和10年(1935)の建碑。

白滝。

台地に降り注いだ雨が、一方は千代崎川の流れとなって小港町の河口へとへ流れ下り、他方は急峻な崖地を一気に滝となって流れ落ちていた。

白滝はかつて、高さ約18m、幅約0.6mの滝であった、という。しかし、台地上の開発が進んだ結果水源が細ってしまい、今ではわずかに一筋の水が流れ落ちているのみ。

水量が豊かであった昔、外国人遊歩道の中でも特に自然景観に富んだ根岸、そして白滝不動は外国人にことのほか喜ばれた、という。

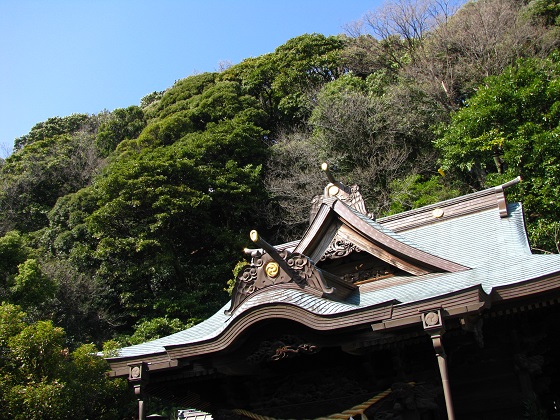

不動堂。

蟇股(かえるまた)に、龍の彫り物。

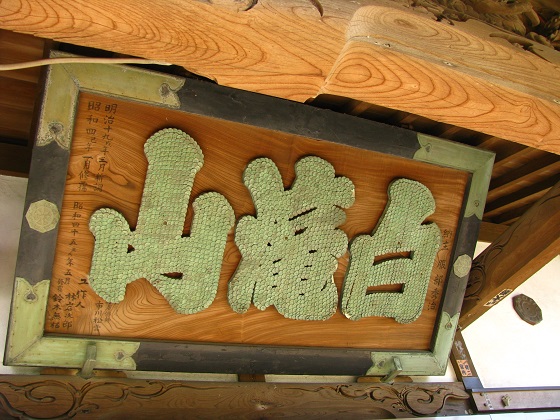

白滝山の扁額。

不動堂脇の、上段の滝。こちらはかつては高さ約3.6m、幅約0.3mの滝であった。

境内から見下ろす。不動下が参詣者で賑わっていた頃から昭和40年前後(1960年代)まで、視線の先には海が広がっていたことになる。

再び不動坂へ戻り、根岸八幡神社へ向かう。

今ではマンションが建ち並ぶ不動坂。

不動坂信号から坂を少し下がったところには、根岸駅から森林公園への近道となるコンクリート階段がある。

不動坂の信号まで戻ったら、左折して先を行く。

突き当りのコンクリート階段へ。

斜面緑地を抜けていく。

根岸旧海岸線の森の、標柱。

八幡様の境内近くまで来た。咲き誇る、大きなベニシダレザクラが美しい。

根岸八幡神社。創建は不詳だが、縁起によれば今から1400年ほど前に海上から八幡神像が現れ、現在滝頭(たきがしら)八幡が鎮座する場所にお宮が立てられ祀られたのが起こり、と伝わる。現在地に遷座したのは明和三年(1766)とされる。

背後の社叢林は、古くからの根岸の断崖の姿を今に伝える。タブノキやスダジイといった照葉樹の大木が生い茂り、年月を重ねた天然林の姿を見せる

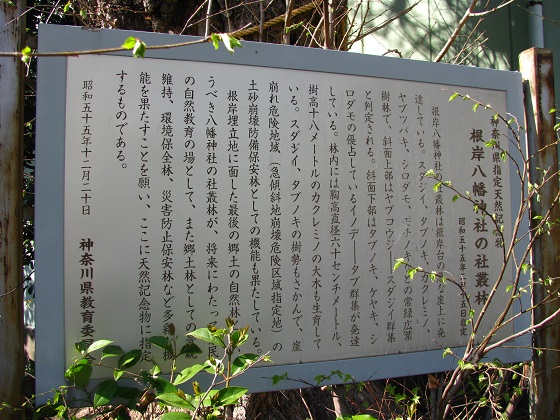

社叢林の解説板。

蟇股(かえるまた)の龍。

木鼻(きばな)の獅子鼻、獏鼻。

柱ごとにずらりと並ぶ、獅子鼻。

境内を後に、旧柳下邸へ向かう。

根岸八幡から、歩いて数分。

根岸なつかし公園・旧柳下(やぎした)邸。

案内図。

柳下家は明治初期から関内・弁天通で金属の貿易商を営んでいた。根岸界隈には明治後期から昭和初期にかけて外国人や日本人の実業家の邸宅が多く建ち並んでいたというが、旧柳下家住宅はそうした姿を現在に伝える数少ない建物。

建物は近代和風建築に洋館が併設されている、洋館付き和風建築。関東大震災(大正12・1923)前の建築は、市域では稀少となった。

切妻屋根(きりづまやね)の洋館には屋根窓(ドーマーウィンドウ)を設け、入母屋造(いりもやづくり)の日本建築には同じような位置にアクセントとなる入母屋破風(いりもや はふ)を複雑に組み入れて、洋館部とのデザインの連続性を演出している。

敷地の背後では、かつての海岸線斜面緑地がここでも旧態を留めている。

背後には倉。

和風建築の前を回り込んで、玄関へ。

来館者用の玄関。

中の撮影にあたり事務室を通すようになっているのは、市域で公開されている古建築ではあまり例がない。思うに、この建物は昭和38年(1963)の横浜を舞台としたジブリアニメ「コクリコ坂から」のモデルとなったともいわれており、あるいはその余波で様々な見学者が増えたのだろう。古建築の造作(ぞうさく)は年月を経ており、繊細で脆い。調度品もまた然り。ここはひとつ、節度をもって見学したい。

記念撮影として訪問の記念に、深く印象に残ったものをほんの三、四枚だけ。

数寄屋風(すきやふう)書院。県内ならば箱根七湯の萬翠楼福住(ばんすいろうふくずみ)などといった老舗旅館に見られそうな、大変凝った造りとなっている。

自然木の床柱(とこばしら)に畳床(たたみどこ)。書院はすっきりした平書院(ひらしょいん)を設け、縦繁(たてしげ)の書院障子には組子(くみこ)があしらわれている。

天袋(てんぶくろ)と地袋(じぶくろ)の袋棚(ふくろだな)を設けた床脇(とこわき)。袖壁(そでかべ)には茶室の火灯口(かとうぐち)風の大きな開口部を設けている。天井は網代(あじろ)天井。

数寄屋風書院は書院造をベースに自由にアレンジされる。この書院は、三溪園臨春閣に見られる武家の数寄屋風書院とも一味違う。三溪園聴秋閣、三溪園白雲邸などに見られる、大きくデフォルメされた数寄屋の極みとも、また違う。

市域でこのような凝った意匠の数寄屋風書院の古建築を常時見られるところは、殆どない。年月を重ねるごとに古建築としての価値は一層増していくのだろう。

浴室の天井。寺院建築や御殿建築に見られるような、折り上げ格天井になっている(おりあげ ごうてんじょう。壁から天井にかけて曲線を描いて天井を持ち上げ、天井が格子状の天井)。しかも格天井は二重天井にして透かし彫りを施している。浴室に格調高い折り上げ格天井を用いるとは、ちょっと珍しい。

施主の、細部への凝りようの一端が伺える。

洋間。床が畳という和洋折衷の珍しい造りになっている。

他にも見どころが多い館内の造形は、微に入り細にわたって凝りに凝った造り。根岸界隈における開港期以降の邸宅文化を、この建物は見事に遺してくれた。

旧柳下邸を後に、根岸駅へ。

JR根岸線・根岸駅。オイルターミナルを発着する貨車が連なっている、根岸駅ならではの風景。