称名寺庭園と称名寺市民の森

平成26年(2014)4月の森歩き・まち歩き。金沢八景根元の地・能見堂跡から六国峠ハイキングコースを下りてきたのち、金沢文庫・称名寺へ向かう。

「金沢自然公園から金沢道(保土ヶ谷宿〜金沢)古道・能見堂跡、金沢文庫駅へ」はこちら。

国道16号・金沢文庫交番前の信号。右奥の信号は金沢文庫駅前。

道を渡った先、正面奥の旧道を行く。

電柱広告に称名寺への案内が出ている。

称名寺惣門(そうもん)まえに到着。

横浜市域(横浜市金沢区)ではあるが、鎌倉文化圏に属する称名寺庭園は鎌倉の庭園文化をいまに伝える貴重な遺構でもある。

朱塗りの惣門から、境内へ。

明和8年(1771)再建の門。木鼻(きばな)や蟇股(かえるまた)のあたりは、割とシンプル。

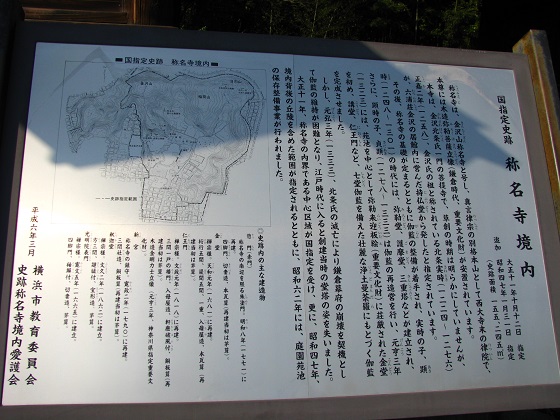

史跡案内板。

山門(仁王門)に向かって延びる、参道。

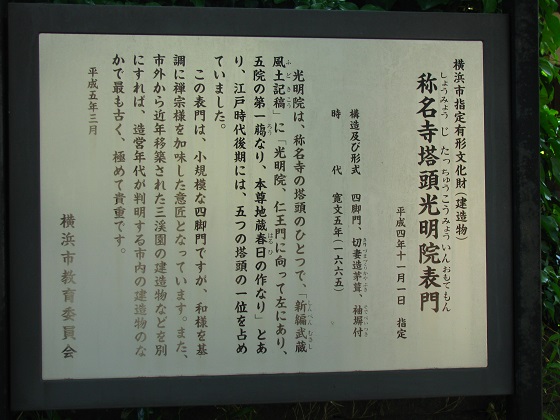

称名寺塔頭(たっちゅう)の、光明院(こうみょういん)表門(おもてもん)。現存する称名寺の建物の中では最も古いと同時に、移築建築を別とした横浜市内の造営年代が判明する建築の中でも最古となる、寛文5年(1665)の建築。

白壁に、格子の欄間。全体として和様(わよう)を基調としている。

仁王門。称名寺は真言律宗であるが、この門は軒の反り具合や火灯窓など、禅宗様の特徴が色濃い。時代的には文政元年(1818)の再建となる。

堂々たる楼門。

軒唐破風(のきからはふ)の下に鳳凰。

木鼻(きばな)は正面に獅子鼻、側面に象鼻。こうした彫り物がびっしりと施されているところは江戸後期建築らしさが出ている。

阿形(あぎょう)の仁王像。

吽形(うんぎょう)。

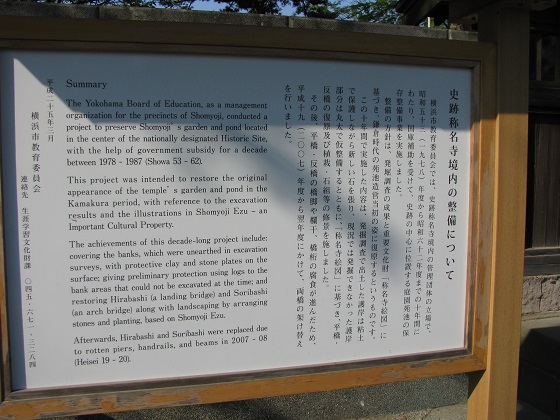

境内の整備事業について。

称名寺庭園。

金沢山(きんたくざん)称名寺は、鎌倉北条氏の一門であり金沢北条氏(かねざわほうじょうし)と呼ばれる北条実時(さねとき。1224〜1276)により建てられた六浦庄(むつらのしょう)の持仏堂(じぶつどう。家の位牌を祀る堂)がその起こりとされる。

子の顕時(あきとき。1248〜1301)の代にいくつかの堂が整備され、孫の貞顕(さだあき。1278〜1333)の代に至って浄土式庭園が完成した。平安時代に奥州平泉(ひらいずみ)に花開いた浄土式庭園の文化を象徴する、毛越寺(もうつうじ)庭園をモデルとしたともいわれる。

現在の庭園は昭和53〜63年(1978〜1988)にかけての、庭園苑池の保存整備事業に基づく発掘調査と絵図により甦った。

元亨(げんこう)3年(1323)に描かれた、称名寺絵図(えず)並(ならびに)結界記(けっかいき)。現存しない三重塔などが見られる。貞顕の時代に壮麗な七堂伽藍が完成した。

三重塔は江戸時代初期の寛永年間(1624〜1644)には初層のみとなっていた、という。明治16年(1883)、失火により焼失してしまった。

仁王門から池の中島に架かる反橋(そりばし)、平橋(ひらばし)が金堂まで一直線に並ぶ、典型的な浄土式庭園。

鎌倉時代末期のこの庭園は、そのような形式のものとしては時代的に最後のものといわれる。

整備事業が完了したころの庭園。

池の汀(みぎわ)に造られた州浜(すはま)にはまだ植物が生い茂っていない。浄土式庭園本来の姿。

画像出典「金沢ところどころ」(昭和63(1988)年・金沢区制四十周年記念事業実行委員会発行)

苑池(阿字ヶ池)。

反橋・平橋は平成19年(2007)から翌年にかけて、架け替えられた。

鐘楼。

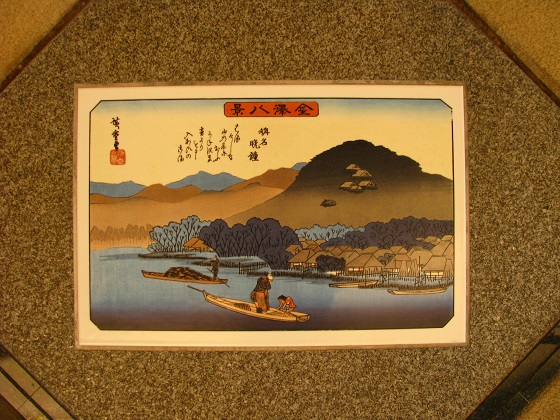

称名寺の梵鐘は、文永6年(1269)に北条実時が造ったものを、正安3年(1301)に子の顕時が改鋳したもの。金沢八景「称名晩鐘(しょうみょうの ばんしょう)」として名高い。

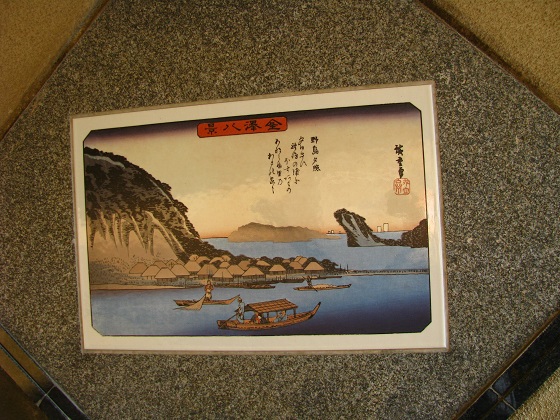

県立金沢文庫へのトンネルの壁に描かれた、歌川広重の「称名晩鐘」。

かつての入り江から見る金沢山。この頃は金沢文庫駅から金沢八景駅にかけての低地は「瀬戸ノ内海」と呼ばれた入江だった。

金堂(こんどう)。天和元年(1681)再建。鎌倉時代の古材が転用されている。本尊は弥勒菩薩立像(みろくぼさつりゅうぞう)。扉の向こうに安置されており普段見ることはできない。

称名寺は禅宗ではないが、枠を組んで薄い板を入れた桟唐戸(さんからど)や釣り鐘の形をした火灯窓(かとうまど)、びっしり並ぶ組物(くみもの)など、禅宗様の特徴が色濃い。

軒下の組物。

塔ではなくお堂に三手先(みてさき)の複雑な組物を用いるのは、中世以降では禅宗様の主だった特徴となる。

鬼瓦、巴瓦には、北条の家紋である三つ鱗(みつうろこ)。

釈迦堂(しゃかどう)。文久2年(1862)建立。

茅葺の宝形(ほうぎょう)屋根。頭頂部には宝形造りの屋根に合わせた露盤(ろばん)風の箱棟(はこむね)。こちらも三つ鱗(みつうろこ)があしらわれている。

板壁はこちらも金堂と同様、縦ではなく横にはめてあるが、全体的に禅宗様の特徴はよく出ている。

こちらも、尾垂木(おだるき)が伸びた組物。

境内・建築の案内板 案内図拡大版

苑池の北西には岩島(がんとう。須弥山石・しゅみせんせき)があしらわれている。美女石と呼ばれる。

百番観音霊場の石碑。

称名寺庭園の晩秋。

境内の森は、称名寺市民の森として整備・開放されている。

称名寺市民の森は、広さ10.7ヘクタール(100m四方×10.7)。市民の森としてはやや小ぶりな森だが、境内裏手の金沢三山(金沢山(かなざわやま)、稲荷山(いなりやま)、日向山(ひなたやま))を擁し、起伏は大きい(10m〜72m)。北条実時公御廟をはじめとした歴史資産にも恵まれ、充実した森歩きが楽しめる。

市民の森の標柱が建つ、境内の森へ。金沢三山をぐるりと巡る。

登り始めは、参道石段を思わせる。

踊場のあたり、木の陰に石仏群がある。

秩父三十四箇所観音霊場の、仏さま。

道を進んだ先にも石仏群が。

こちらは西国三十三箇所観音霊場の仏さま。

これらの石像群は、昭和10年(1935)の北条実時六百六十年忌にあたって奉納された。

山のふもとに百番観音霊場の石碑が立っていたが、石像はかつては三山の道に沿って配されていた、という。

観音広場には、子育観音菩薩。

背後の石像がおそらく、かつて山頂に祀られていたという石造の子育観音。

広場から、先へ。

どんどん登っていく。

観音八角堂。こちらもまた、昭和10年(1935)に北条実時六百六十年忌の記念事業として建てられた。

この広場の辺りを金沢山(かなざわやま)と称し、三山で標高が最も高い。

石造の祠。

八角堂の広場からは好展望が得られる。

八景島(はっけいじま)・アクアミュージアムとサーフコースター。コースターの向こうには住友重機・横須賀造船所の大型門状クレーン(ゴライアスクレーン)。人工島の八景島は、さしずめ新たな金沢八景といったところか。

画面の右端には、夏島(夏島貝塚)。

左に夏島、右に野島(野島公園)。海の公園の緑はかつての乙舳(おっとも)の松林といったところか。

ここ八角堂広場からは、江戸時代における能見堂(のうけんどう)からの金沢八景の光景におおよそ重なり合う景観が得られる。高みから遠き江戸の世の美しき入り江に思いをはせてみるのも、いい。

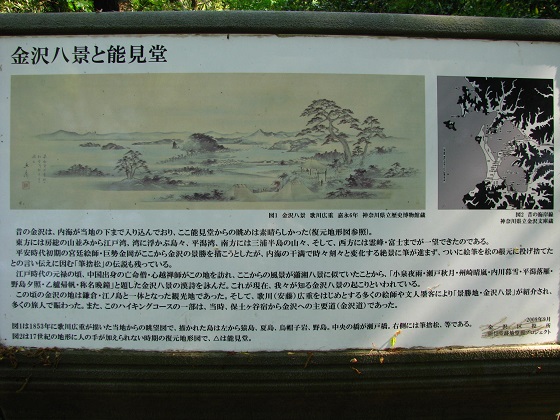

先に歩いてきた能見堂跡(能見堂緑地)に掲げられていた、金沢八景の案内板。

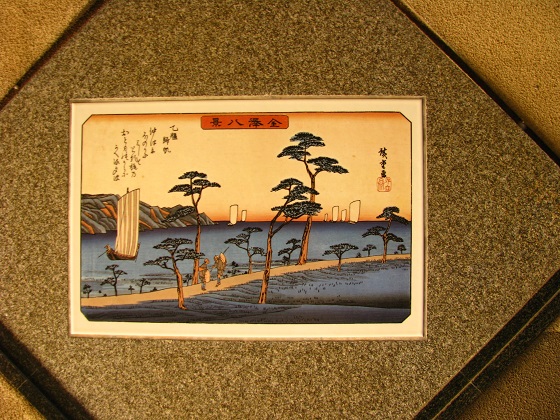

この広重の絵は八景でいえば野島(のじま)、乙舳(おっとも)、平潟(ひらかた)、洲崎(すさき)、瀬戸(せと)が描かれている。

これよりもさらに右側に広がる「瀬戸の内海」(金沢八景「内川暮雪・うちかわの ぼせつ」)に重なる現代の眺めは、先に歩いてきた能見堂跡から六国峠ハイキングコースを金沢自然公園方面に少し進んだ好展望地で得られる。

歌川広重「野島夕照(のじまの せきしょう)」

野島の奥に夏島の眺め。

歌川広重「乙舳帰帆(おっともの きはん)」

長く延びた砂州。

八角堂広場を後に、稲荷山通りから北条実時御廟へ。

起伏の大きい、稲荷山への道。

急峻な崖地に桟道が設けられている。

深山幽谷の、境内の森。

稲荷山(いなりやま)休憩所。

ここからもランドマークタワーの頭が見えた。

北条実時御廟があるのは、日向山(ひなたやま)。先へ進む。

北条実時(ほうじょうさねとき)御廟(ごびょう)。

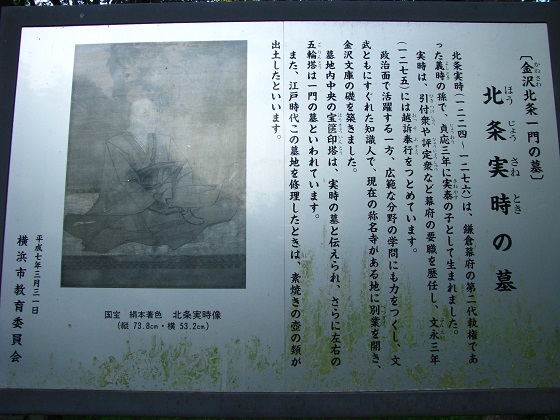

解説板。

「称名寺殿(しょうみょうじどの)」と呼ばれた北条実時は金沢北条氏の二代目にあたり、称名寺の礎を築いた。実時の父・実泰(さねやす)は鎌倉北条氏の分家である金沢(かねさわ)北条氏の祖で、北条義時(ほうじょうよしとき。第二代執権)の子のひとり。

実時の宝篋印塔(ほうきょういんとう)。

一門の、五輪塔。

御廟は金堂の背後にあたる。

御廟を後にする。

日向山通りから、谷戸へ。

タイワンリスに遭遇。

谷戸に下りてきた。

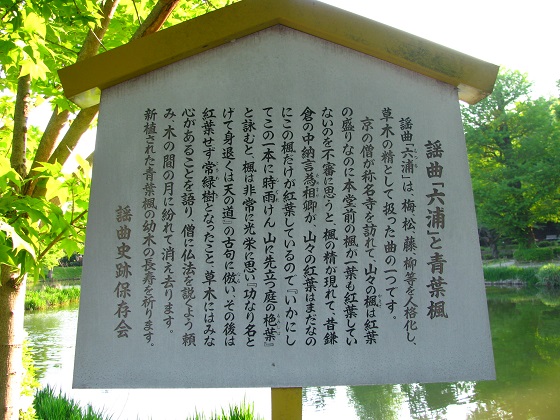

謡曲「六浦」と青葉楓の案内板。

称名寺の建つこの地は、かつての六浦庄(むつらのしょう)金沢村。

金沢称名寺や鎌倉極楽寺は東国における律宗の拠点であった。京都や奈良で排斥されがちであった新しい仏教をここでは弾圧を気にすることなく学ぶことができ、多くの学僧や旅の僧がこの地を訪れた、という。

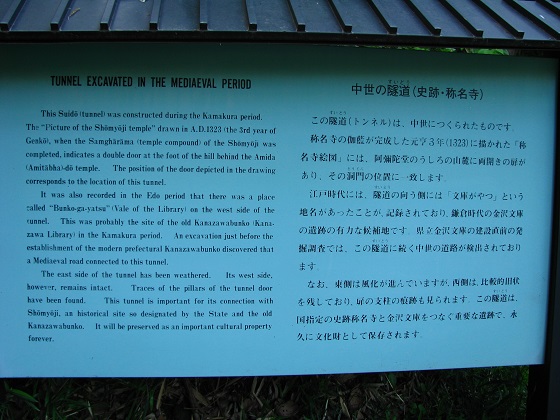

称名寺境内から県立金沢文庫に通じるトンネル。右奥には中世の隧道の遺構がある。

中世の隧道。

隧道の解説板。

刳り貫かれた岩屋は、「やぐら」か。

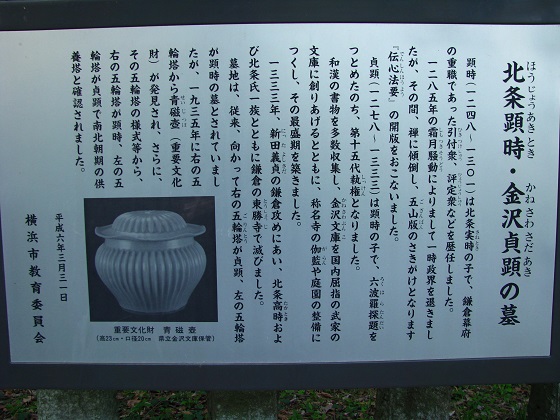

北条顕時(ほうじょうあきとき)・金沢貞顕(かねさわさだあき)の御廟。

解説板。

金沢貞顕は称名寺の七堂伽藍を完成させ、また実時が創設した金沢文庫を屈指の武家文庫として大きく育てあげた。

鎌倉時代末期の混乱期、最後の得宗家当主である北条高時(ほうじょうたかとき。第14代執権)が職を辞した後には、貞顕が短期間ではあるが一門として執権職を務めた。

顕時の五輪塔。

貞顕の五輪塔。

県立金沢文庫。

庭園と小山を隔てたこちらの谷戸は、文庫ヶ谷(ぶんこがやつ)と呼ばれる。谷(やつ)とは谷戸の鎌倉地域での呼び方。

文庫には金沢北条氏三代にわたって収集された書物があったが、当時のものは後の時代の権力者により持ち出されてしまった。現在では称名寺に伝わる美術や古文書その他鎌倉時代の文化財の博物館となっている。

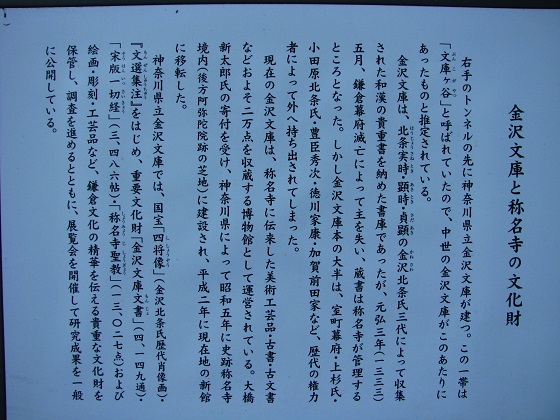

解説板。

称名寺の鎮守となる、新宮。

流造(ながれづくり)のこの建物は、寛政2年(1790)の再建。昭和58年の修理により部材の多くは新材に代わっている。

日も傾き、池の水面には鏡のように境内が映り込む。

この美しい庭園の背後を縁取る山々は、地元の人々の思いが各界を巻き込んだ保全運動のうねりとなって、住宅開発計画の撤回と市による用地の買収により守られることとなった。昭和40年代初頭の出来事、という。山稜部の国史跡指定と市民の森開園はその後のことである。

参考 「新版かねざわの歴史事典」

大型連休の頃に行われる、称名寺ライトアップ。