市境広場から六国峠ハイキングコース

2.金沢自然公園から金沢道古道・能見堂跡、金沢文庫駅へ

金沢自然公園の、シャトルバス(コアラバス)が発着するロータリー。

画面左へ行くと、六国峠ハイキングコースの続き。ここから能見堂緑地(のうけんどうりょくち)、金沢文庫駅へ向かう。

高速側駐車場に沿って、進む。

ここから金沢文庫駅まで、コースタイムは約70分。

高速側駐車場の脇を行く。

隣接する森は、釜利谷(かまりや)市民の森。

市民の森の散策路沿いに進んでいく。

左手に横浜横須賀道路・釜利谷料金所から高速側駐車場への進入路が見える。

高速の下をくぐる。

森の尾根道。

尾根道から少しそれたところにある、能見台(のうけんだい)高区配水池の給水塔。

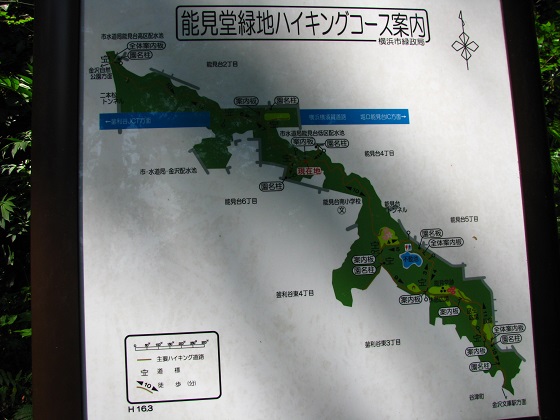

案内図 案内図拡大版

地図で見る限り能見堂緑地はほっそりとした緑地だが、実際に歩いてみるとその尾根道は森歩きを十分に満喫できる。

思ったよりも起伏のある、歩き応えのある尾根道。

案内図 案内図拡大版

大きく幹をくねらせた、コナラの木。どこか深山を思わせるたたずまい。

道端の苔むした岩穴に、小さな道祖神。

能見堂跡(のうけんどうあと)の手前で、関ヶ谷(せきがや)不動尊に寄っていく。

谷津(やつ)関ヶ谷不動尊の、不動堂。

滝不動。

遷座記念の碑。

かつては金沢文庫周辺の水田の灌漑用水となった谷津川の水源地(湧水)のあたりに建っていたが、元の場所の宅地造成に伴ってこの地に遷座した、とある。

現在は閑静な住宅街の能見台はその昔、宮川から枝分かれした谷津川の源流域の谷戸(やと)であった。京急の能見台駅も昭和五十年代の終わりころまでは谷津坂駅と呼ばれていた。古くからの駅名が開発に伴って名を改めたり開発に伴ってつくられる新駅の名はちょっと残念な感じの駅名もよくあるが、能見台に関してはもともと由緒ある能見堂にちなんだ名称なのでそういった感じはしない。

境内を降りていけば不動池だが、ここは尾根に戻る。

いったん住宅地沿いへ。

この先で、大きく眺望が開ける。

街並みの背後に連なる、円海山緑地の尾根。

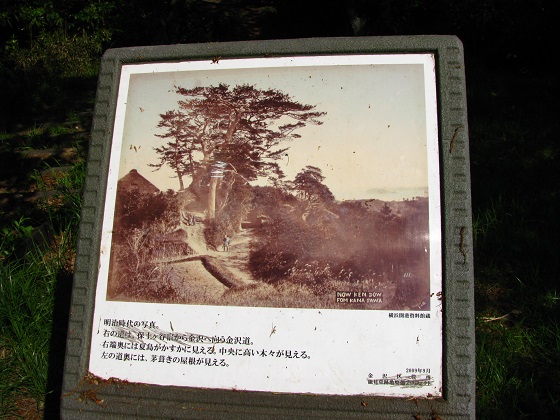

江戸の昔、保土ヶ谷宿と金沢を結んでいた、金沢道。このあたりでは現在の姿に昔の光景を重ね合わせた想像の世界に思いをはせることができる。

明治期の金沢道。

眼下に総合車両製作所(旧東急車輛製造)の工場が見える。画面左端あたりが京急の線路。

工場の背後にひろがる森は江戸時代の絵図には瀬戸明神や東照大権現が描かれている。遠景の双こぶの山は逗子市と葉山町の境界となる、二子山(ふたごやま・208m)。

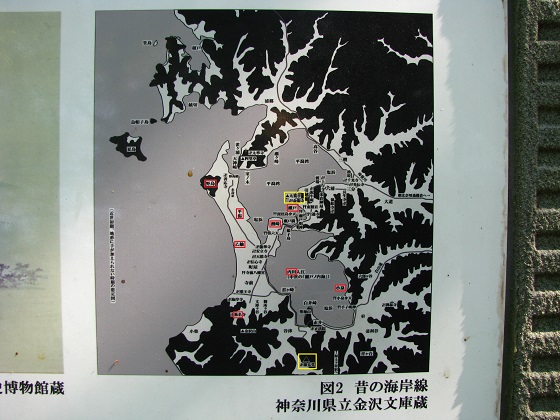

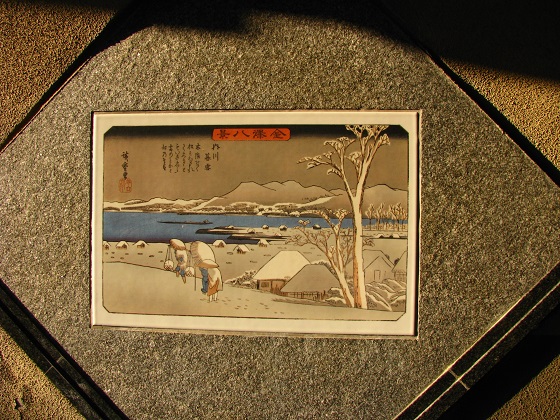

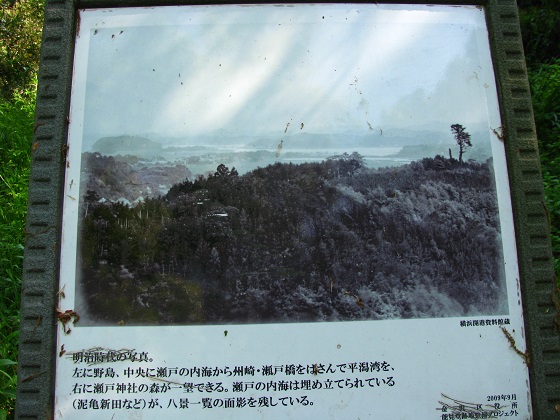

現在では眼下に街並みが広がる金沢八景は、江戸時代の終わりごろまでは複雑に入り組んだ美しい入江だった。ちょうど車両工場の広がる低地あたりが金沢八景のひとつ「内川暮雪(うちかわの ぼせつ)」の入り江(瀬戸ノ内海)であった。

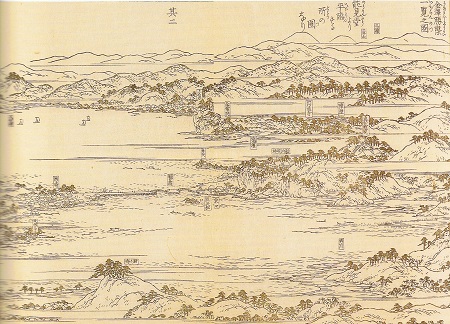

「江戸名所図会」に見る金沢八景(一部)。現在の風景とほぼ重なる。

画像出典・図説かなざわの歴史(平成13年(2001)金沢区制五十周年記念事業実行委員会発行)

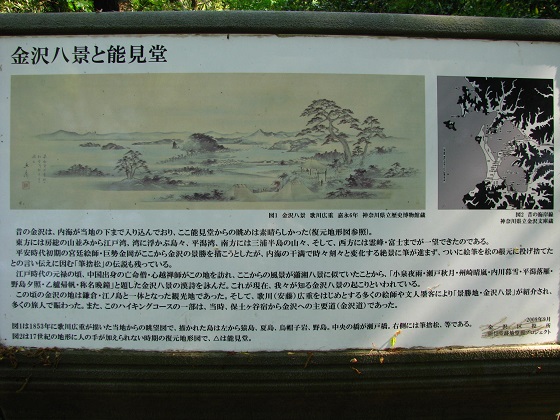

金沢八景は鎌倉時代の頃から武家の都鎌倉と一体化した景勝地であったが、元禄七年(1694)、明の僧である心越(しんえつ)が能見堂より金沢の風景を臨み、中国の名勝「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」になぞらえて八編の漢詩を詠んだことにより、八つの位置と名称が比定された。

瀟湘八景とは、

瀟湘夜雨・しょうしょう やう、洞庭秋月・どうてい しゅうげつ、漁村夕照・ぎょそん せきしょう、江天暮雪・こうてん ぼせつ、

遠浦帰帆・えんぽ きはん、山市晴嵐・さんし せいらん、平沙落雁・へいさ らくがん、煙寺晩鐘・えんじ ばんしょう、の八景。

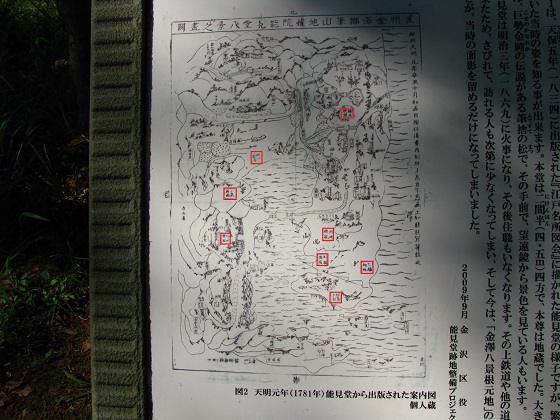

現地の案内図(赤黄枠の画像加工はサイト管理者) 案内図拡大版

能見堂よりみる金沢八景。

なお、金沢八景にはもう一つ、金龍院九覧亭(きんりゅういん きゅうらんてい)からのものがある。こちらでは「内川暮雪」は平潟湾になっている。瀬戸の内海の埋め立てが進んだ明治以降の観光案内では、そちらを採用するものも少なくない。

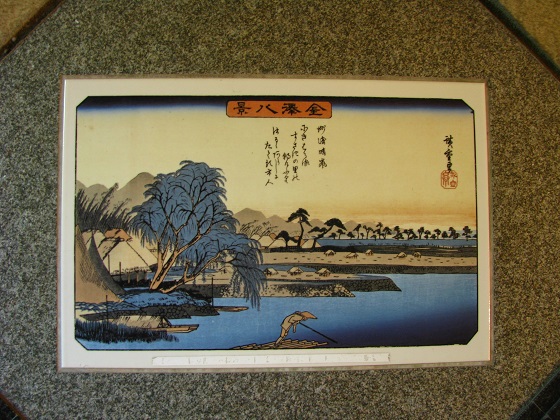

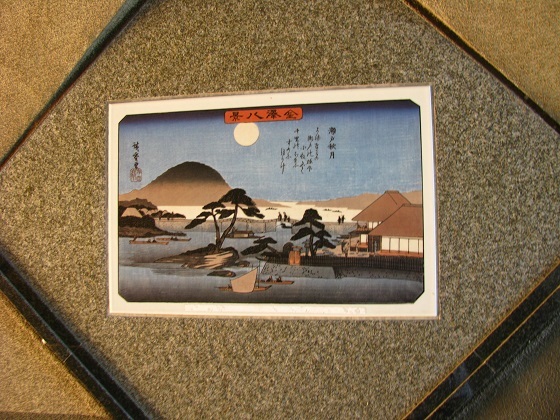

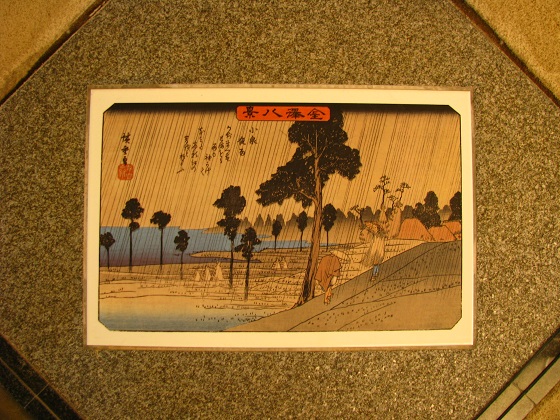

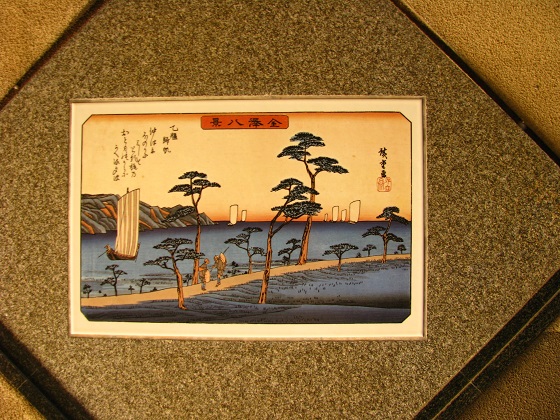

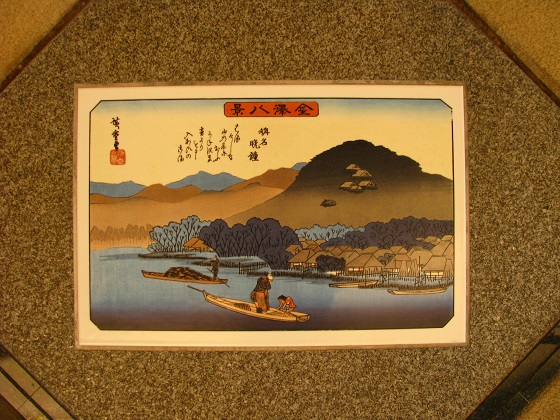

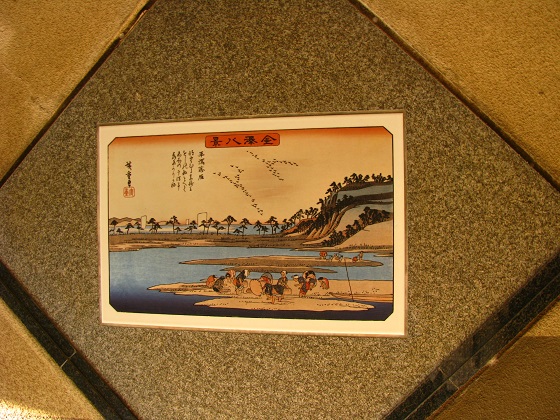

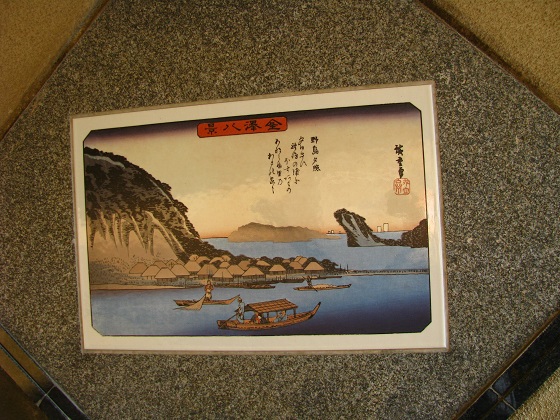

以下は称名寺(しょうみょうじ)境内と県立金沢文庫を結ぶ隧道に掲げられている、歌川広重の金沢八景(天保七年・1836ごろ)。

「洲崎晴嵐」(すさきの せいらん)

「瀬戸秋月」(せとの しゅうげつ)

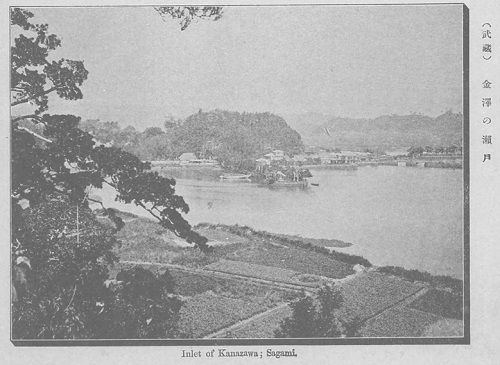

明治期の金沢・瀬戸。瀬戸の内海が埋め立てられる前の姿。

画像出典「日本之名勝(明治33・1900年発行)」(国立国会図書館デジタルコレクション)

「小泉夜雨」(こずみの やう)

「乙舳帰帆」(おっともの きはん)

「称名晩鐘」(しょうみょうの ばんしょう)

「平潟落雁」(ひらかたの らくがん)

「野島夕照」(のじまの せきしょう)

「内川暮雪」(うちかわの ぼせつ)

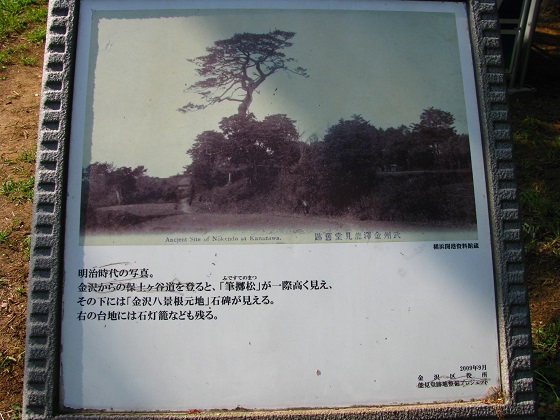

「金沢八景根元地」の石碑。

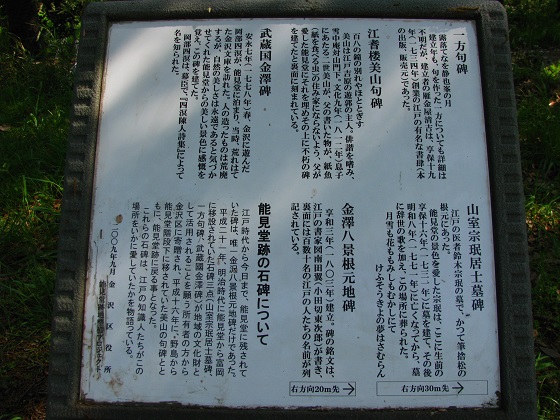

金沢八景と能見堂の案内板。

擲筆松(ふですてまつ)は戦時中に切り倒されてしまった。

能見堂(のうけんどう)跡へ。

能見堂跡には多くの石碑が建てられている。

案内板。

むき出しに根を張る、モチノキ。

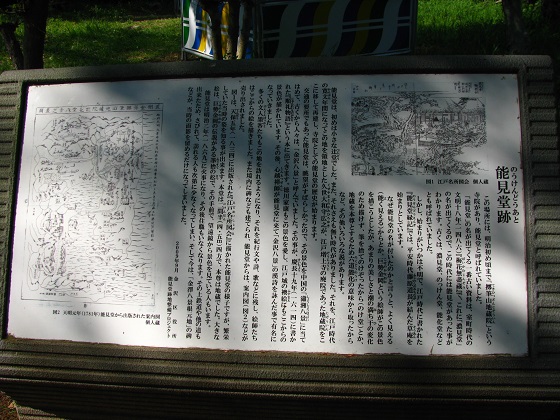

能見堂跡の詳細な説明。 案内図拡大版

能見堂は室町中期あるいはそれ以前からの小さなお堂であったが、江戸時代の寛文年間(1661〜1672)に擲筆山(てきひつざん)地蔵院という寺院となった。しかし明治二年(1869)火災に遭い、堂は失われてしまった。

能見堂からの金沢八景の案内図(赤枠の画像加工はサイト管理者) 案内図拡大版

尾根道の先へ行く。

道が切通しになってきた。

落石防止のネット(金網)が掛けられてはいるが、古道の風格が感じられる金沢道の切通。

天保十一(1839)子(ね)年と彫られた、馬頭観音。

ハイキングコース入口に下りてきた。

金沢文庫駅へ向かう。

庚申塔。

踏切を渡れば、駅はもうすぐ。

国道16号沿いに進めば、金沢文庫駅東口。