大船界隈、信仰のかたち

3.玉縄城址、龍宝寺、旧石井家住宅、諏訪神社へ

玉縄城(たまなわじょう)に上る、ふわん坂への入口。

バス通り沿いのマンションの角に建つ、二基の道標(みちしるべ)。「左従是(これより)鎌倉道」と記されている。元は圓光寺石段手前の辻にあった。

ふわん坂。車一台がやっとの、狭い道幅。

両側が切り立った崖となるこの急坂は、往時の雰囲気をよく残している。

今となっては貴重な、城の名残り。

坂を上りきって緩く下り、突き当りへ。

突き当りを右折。真っ直ぐに進む。

赤い舗装のあたりで右から上ってきた道を併せる。

玉縄城跡(たまなわじょうし)の道案内。

右から登ってくる道は、陣屋坂。現在は幅が広がりバスが通る。この坂上付近、画面左手辺りの平場に圓光寺曲輪(えんこうじくるわ)があったとされている。

陣屋坂の名は、一説には城の見張り陣屋がこの坂の辺りにあったことによる。

他説としては江戸時代・元和5年(1619)の廃城後に玉縄領を支配した松平正綱(まさつな)が陣屋をつくったことにちなむ、とも言われる。

正面の擁壁に付けられた石段の上には、石碑や庚申塔が置かれている。

三猿が彫られた庚申塔(こうしんとう)。庚申とは古くからの民間信仰。庚申塔には申(さる)の字にあてて三猿が彫られることも多い。

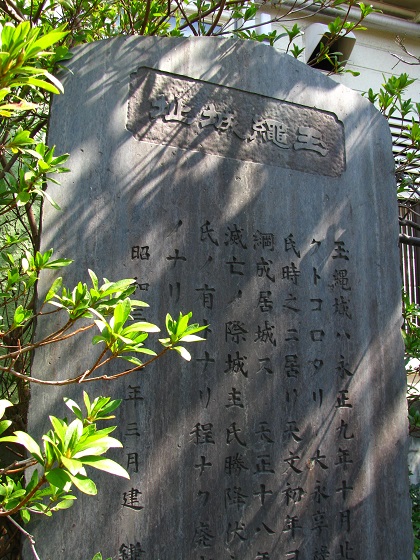

玉縄城址の碑。昭和31年(1956)建立。

すぐそばには、清泉女学院の裏門。ここが玉縄城の大手門口(表口)にあたる。学校敷地のため一般通行禁止となっている。

道の向こうは、七曲坂(ななまがりざか)。

七曲坂に向かって右手には、平成24年(2012)に指定・整備されたばかりの植木1号市民緑地がある。

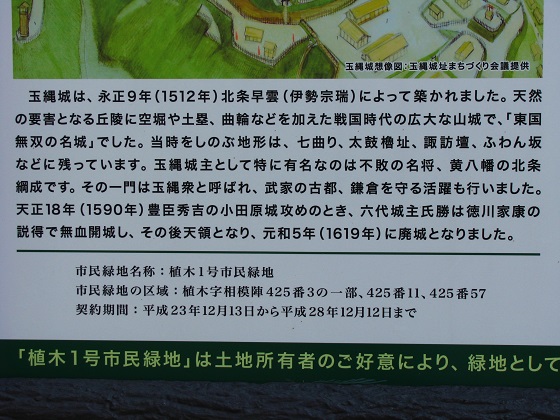

案内板。

この緑地は近年の研究により、玉縄城の太鼓櫓址(たいこやぐらあと)と推定されている。

清泉女学院が建つ前の、かつての玉縄城跡。五角形の土塁の内側が本丸跡。石垣や天守閣が設けられる時代より前、周囲に土塁と空堀を巡らせた、戦国時代の典型的な平山城であった様子が一目でわかる。

画像出典・かまくら子ども風土記(中)。平成5年(1993)鎌倉市教育委員会発行。

当時の地形のうち七曲坂、太鼓櫓址、ふわん坂は散策がてら見ることができる、数少ない名残り。

緑地の広場。

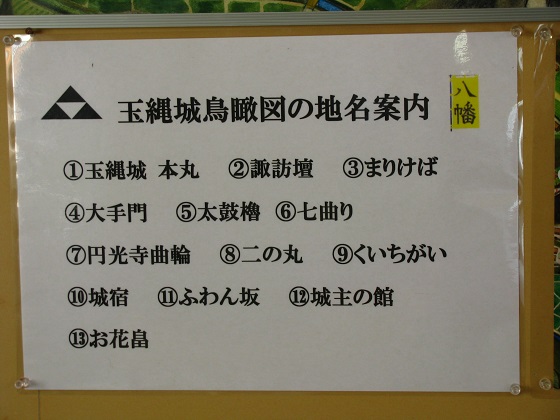

こちらに掲示されている鳥瞰図は広域図。

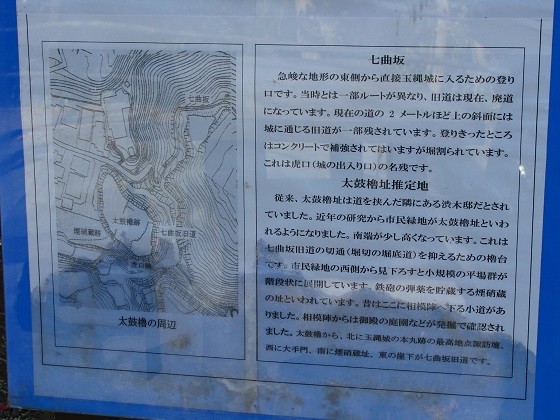

七曲坂、太鼓櫓の詳細な説明。

樹木が生い茂って見晴らしはあまり利かないが、木々の隙間から七曲坂そばのマンション、その向こうにはミッション系の中高一貫校・栄光学園(昭和39年(1964)に横須賀市田浦より移転)の水色屋根の講堂が見える。

玉縄城の幟(のぼり)が立つ、七曲坂へ。

北条の家紋「三鱗(みつうろこ)」があしらわれている。

つづら折りが続く、七曲坂。

玉縄城は攻めるに難く、守るに易い自然の要害であった。

築城500年祭(平成24年・2012)以降も、こうして記事が掲示されている。この記事は「小田原北條五代祭り」に玉縄から初参加、との記事。

坂下に設置された冠木門(かぶきもん)が、往時をしのばせる。

七曲坂から、龍宝寺へ。

まっすぐ行って、この先の突き当りを右折する。

道の途中、玉縄城の城下、龍宝寺の門前にあたる地に立派な長屋門が建つ。

これは玉縄番匠(ばんしょう。建築職人)であった小坂家の長屋門。城山を背にして番匠屋敷があった。

右折した道の、最初の角を左折するとその先に玉縄幼稚園が見える。

幼稚園に向かって右手にはフラワーセンター前に抜ける、龍宝寺トンネル。昭和45年(1970)施工。

谷戸(やと)の小山をぶち抜いて県道が通っている。その昔は柏尾川(かしおがわ。昔は戸部川(とべがわ)と呼ばれた)が外堀となり、谷戸が城への進入路を狭めていたため、まさしく天然の要塞だったのだろう。

曹洞宗陽谷山(ようこくざん)龍宝寺(りゅうほうじ)。

茅葺の山門。元禄年間(1688〜1704)の築造。

龍宝寺は戦国時代の天正3年(1575)、玉縄城第六代城主北条氏勝(ほうじょううじかつ)が父氏繁(うじしげ)を弔うために建立。

前身となる寺は第三代城主綱成(つなしげ)が現在の栄光学園のあたりに建てた瑞光院(ずいこういん)。

入ってすぐの右手にある、玉縄ふるさと館。

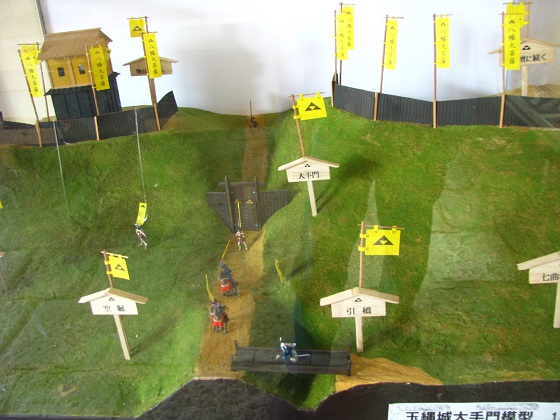

玉縄城址の立体模型や玉縄北条氏の資料、古民具などが展示されている。見学は有料(維持協力費程度)。

玉縄城は後北条氏の祖・北条早雲(ほうじょうそううん=伊勢盛時(いせもりとき)・宗瑞(そうずい)。1432(1456)〜1519。かつては伊勢新九郎長氏(ながうじ)と呼ばれた)により、永正9年(1512)に築かれた。

早雲は、伊豆の地にて堀越公方(ほりこしくぼう・ほりごえくぼう)を倒したのちに、西(駿河)の今川・北(甲斐)の武田と対峙する拠点となる相模の小田原を奪取、居城を構えた(ほりごえくぼう・・・室町時代初期の鎌倉公方(かまくらくぼう。鎌倉府長官)はやがて鎌倉公方嫡流の古河公方(こがくぼう)と室町幕府(将軍家)を後ろ盾とした堀越公方に分裂、勢力争いをしていた)。

そして鎌倉・三浦以東を攻略する拠点として、交通の要衝であり天然の要害であったこの地を選んだ。

室町時代以降の鎌倉は東国を治める鎌倉公方・補佐役の関東管領が置かれていたが、京都の応仁の乱(おうにんのらん。1467〜1477)とほぼ時を同じくして享徳の乱(きょうとくのらん。1455〜1483)が起こる。鎌倉公方と関東管領・幕府との全面戦争となった大戦乱により鎌倉は全域が壊滅的打撃を受け、荒れ果ててしまっていた。それでも武門の精神的な拠り所として重要な意味を持ち続けていた。

中世の典型的な平山城であるこの城は、大きな空堀や土塁が廻らされた堅固な城であった。

永禄4年(1561)には越後の長尾景虎(ながおかげとら=上杉謙信)による攻撃にも落城することなく、その名を馳せた。

玉縄城は後北条氏の家臣団である衆(しゅう)組織を擁する重要な支城のひとつであった。

衆組織は本城直属の小田原衆のほか、各支城に属する家臣団としては以下のものがあった(永禄二年・1559「小田原衆所領役帳」編纂時点。のち北条氏の勢力拡大に従って変遷していく)。各支城もまたその配下に支城をもった。

玉縄(たまなわ)衆(玉縄城。現横浜市南部、相模東部)

小机(こづくえ)衆(小机城。現横浜市北部・川崎市)

津久井衆(津久井城。相模北部)

江戸衆(江戸城。武蔵東部)

河越衆(河越城。武蔵北部)

松山衆(武蔵松山城。現埼玉県比企郡。武蔵北部)

伊豆衆(韮山(にらやま)城。伊豆)など。

戦国後期には宗家第四代氏政の弟である氏照が城主を務めた八王子城が滝山衆を擁した。八王子城では秀吉による小田原攻め(天正18年・1590)の際、壮絶な戦いが繰り広げられた。

歴代の城主を務めた玉縄北条氏は、初代を北条氏時(うじとき。北条早雲の次男)とし、後北条氏宗家(小田原北条氏。北条早雲の嫡男氏綱(うじつな)が跡取)を支えた重要な分家。

玉縄北条氏の系譜。

初代氏時(うじとき。早雲の次男。初代玉縄城主。子は無し)

第二代為昌(ためまさ。北条宗家氏綱(早雲の長男)の三男。子は無し)

第三代綱成(つなしげ。氏綱の娘婿。為昌の養子)

第四代氏繁(うじしげ。綱成の長男)

第五代氏舜(うじとし。氏繁の長男。子は無し)

第六代氏勝(うじかつ。氏繁の次男)

歴代の城主にあって一人挙げるとすればやはりこの人、無双の強さを誇った「地黄八幡の闘将」第三代城主・北条綱成(つなしげ。1515〜1587)。

その象徴である黄染めに八幡と書かれた旗印は「黄八幡(きはちまん。地黄八幡・じきはちまん)」として敵方にいたく恐れられた、という。

黄八幡・綱成は現代の玉縄っ子にとっても郷土の誇りであり続けている。玉縄小学校の運動会応援歌の一節には「旗かぜなびかせ黄八幡」とあった(出典・かまくら子ども風土記)とか、最近では築城五百年祭のゆるキャラに採用されたりもしている。

なお黄八幡の旗指物であるが、当時の現物が信州・長野市松代(まつしろ)の真田宝物館にいまなお所蔵されている(信州・上田市デジタルアーカイブ参照)。

時は元亀(げんき)元年(1570)。桶狭間の戦い以降没落してしまった今川氏による駿河支配は衰え、北条と武田との勢力争いのもと支配が二転三転していた深沢城(=古沢新城。静岡県御殿場市)を守っていた綱成は、駿河に侵攻してきた武田信玄の軍勢と対峙。

綱成は寡勢で武田軍の大軍と渡り合い信玄を大いに悩ませるも、早急なる小田原本隊の援軍は得られず。最終的には深沢城は開城されて武田の手に渡り、綱成は玉縄城に引き揚げた。その際に残されていた黄八幡の旗が信玄により「武勇にあやかるように」と、家臣の子息で小姓をつとめていた真田信昌(のぶまさ。=信尹(のぶただ))に与えられた、という。

相模と甲斐・相模と駿河の国境は西丹沢・箱根の山岳地帯。深沢城のある駿東(すんとう)地域は相模から見れば足柄峠(あしがらとうげ)の向こう側で領国内からは目と鼻の先であるが、そこに至るには足柄峠を越えるか酒匂川(さかわがわ。鮎沢川・あゆさわがわ)の渓谷伝いに行かねばならず、山岳戦の得意なイメージが強い武田勢に対して北条はやや分が悪かったようだ。

今川との縁もあったものの結局は駿河の地は武田の手に渡り、北条は領国相模の北方・東方(関東地方)の経営に専念することになった。

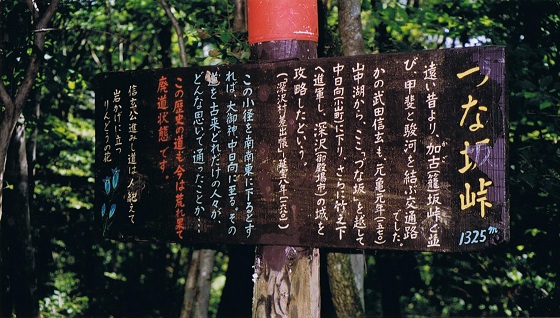

山中湖(山梨県)から御殿場(静岡県)に抜けていく富士山麓と丹沢の接点・籠坂峠(かごさかとうげ)を起点として西丹沢に連なる三国山稜(みくにさんりょう)・甲相国境尾根(こうそうこっきょうおね)のトレッキングコースを歩くと、ヅナ坂峠などに武田軍の行軍にまつわる案内板が見られる。

以下は平成12年(2000)初秋の山行記録。

籠坂峠から歩き始めて最初の大展望地・アザミ平。雪を被る前、ラベンダーのような色合いの青紫の夏富士も、ことのほか美しい。

山中湖北岸・甲斐の国側を見る。

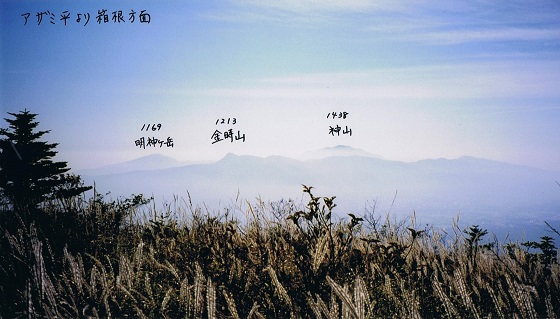

相模の国・箱根側を見る。

アザミ平の先、マツムシソウ平。駿河の国側を見る。

三国山稜はなだらかなハイキングコース。甲斐側から深沢城に行軍するにあたっては大軍を移動させ易そうだ。

一方、相模の側からではきつい山道あるいは渓谷沿いとなってしまい兵站の面でも不利な感じがする。

マツムシソウ。高山植物近縁の植物。ここ三国山稜では9月の中旬以降、秋のお彼岸の頃に見られる。

大洞山(おおぼらやま。角取山・つのとりやま)。

ヅナ坂峠。登山地図ではズナ坂峠とも表記される。このあたりまでは甲駿国境。信玄の軍勢が駿河・深沢城へ行軍した道である旨の案内が記されている。これらの道標は地元の篤志家の方が整備してくださったもの。

鉄砲木ノ頭(てっぽうぎのあたま)山頂。このあたりは甲相国境。眼下に山中湖が見える。

画面左の山稜が三国山稜(甲駿国境)。奥が籠坂峠。途中にヅナ坂峠。手前の三国山(みくにやま)が甲相駿国境。 拡大画像

この先、画面右手方向に延びてゆく西丹沢界隈では信玄のかくし湯の伝承がある中川温泉、信玄が軍犬の先導で峠越えしたという伝承のある犬越路(いぬごえじ)など、相模の領内でありながら信玄にまつわる伝承には事欠かない。領国内とはいえ山岳地帯の西丹沢では北条は武田に手を焼いていたようだ。相模最北部は武田の影響力も強く、北条にとっては「半敵地」であった。。

ここまで、平成12年(2000)の山行記録より。

豊臣秀吉の小田原攻め(天正17年・1589)に際しては、徳川家康が玉縄城攻略を命ぜられる。

玉縄城城主・氏勝は合戦にあたり山中城(三島)の応援に入っていたが、戦況は絶望的となった。自害して果てようとする氏勝を家臣らが押しとどめ、氏勝は脱出。小田原には入らずに玉縄城に戻り籠城していた。

家康は城主の氏勝が信頼を寄せる龍宝寺住職らを仲介として説得、玉縄城は天正18年(1590)開城される。

江戸時代に至り、一国一城令により元和5年(1619)廃城。

現在では城跡(本丸跡)にミッション系の中高一貫校・清泉女学院が昭和38年(1963)に横須賀市から移転、同校の校地となっている。

清泉女学院裏門の上側にあたる、玉縄城大手門。

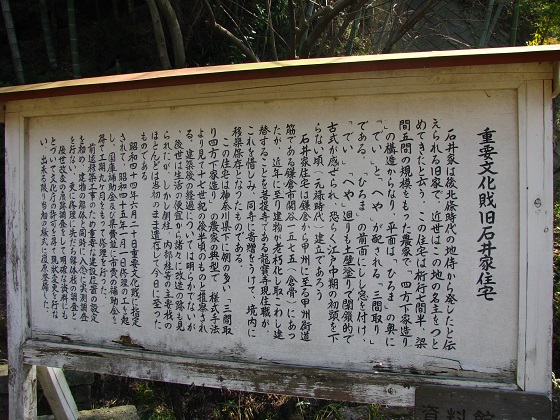

資料館の先に建つ、旧石井家住宅。見学は有料(こちらも維持協力費程度)。

石井家は後北条の時代の地侍であり、江戸時代には名主を務めた。この建物は元は鎌倉市関谷(せきや)の地にあったが、老朽化ののち石井家の菩提寺であるこの地に移築された。

この建物には1600年代後半の神奈川県周辺に存在した古民家の様式がよく見られる。これほどの古民家を一寺院が維持管理するには相当なご苦労もあろう。

古民家の傍らに掘られた横穴。これは横井戸(よこいど)だろうか。横井戸は横堀の井戸で、湧水の豊富な谷戸の崖地でときおり見られる。

傍らに建つ、小さなお社。小さいながらも木鼻(きばな)や欄間(らんま)のあたりにかなり精緻な彫刻が施されている。

茅葺の寄棟造(よせむねづくり)の建物は、軒がせり出すでもなく縁側が廻らされるでもなく、簡素な印象。

土間(「どま」)。かまどが見られる。地域によっては「ニワ」などとも称され、土足の作業ができる空間。

めぐらされた、太い梁。

板の間(「ひろま」。地域によって「ザシキ」などとも称する)。煮炊きをする土間のかまどのほかに、ここには囲炉裏(いろり)が切られている。

板の間の隣りの座敷(「でい」。「オク」などともいう)。右奥は納戸(「へや」。「ナンド」とも)。

甲冑(かっちゅう)の胴が飾られている、造りつけの棚が見られる。床の間の原型とされる押板(おしいた)であろうか。

座敷にも天井板は張られておらず、構造としてはかなり素朴。部屋も土壁で囲われ解放感にも乏しい。近在の古民家の江戸時代前期における特徴をよく表したこの建物は、同時代における農家の生活を垣間見ることのできる貴重な建築。

「ひろま」から「どま」にかけて。ひとくちに古民家といっても、数百年の間にその様子は様々に変わっていく。

旧石井家住宅から、参道へ戻る。

龍宝寺は曹洞宗であるが、鎌倉市域の禅宗といえば五山に代表される臨済宗のイメージが強い。実際、鎌倉時代には建長寺・円覚寺といった寺院は執権北条氏との結びつきのもと隆盛を極めた。

室町時代に入ると足利将軍家との結びつきのもと京都五山が隆盛を極める。鎌倉五山も鎌倉公方(鎌倉府長官)・関東管領といった権力者との結びつきが強かったであろうことは想像するに難くない。

やがて戦国時代の世になると、権力と結びついて世俗化した鎌倉・京都五山は旧権力の衰退とともに衰えを見せ始める。代わって主役に躍り出たのが、同じく臨済宗の非主流派であった大徳寺派・妙心寺派(いずれも京都)や曹洞宗(越前の永平寺・能登の總持寺)であった。

立派な本堂は昭和35年(1960)築。

銅板葺の入母屋造(いりもやづくり)・裳階(もこし。庇)付きで、向拝(こうはい。せり出した屋根)を設けている。

向拝の下、梁(はり)や蟇股(かえるまた)、木鼻(きばな)のあたりは割とシンプル。

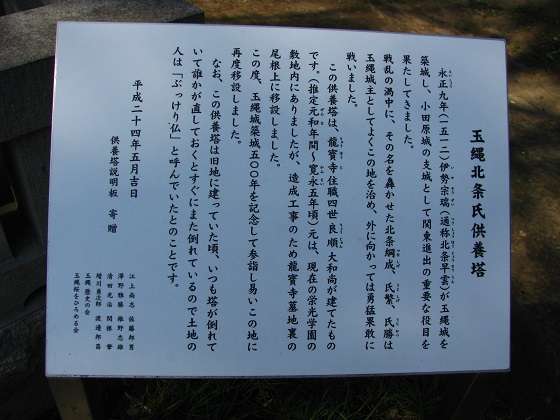

本堂の傍らにある、玉縄城城主である玉縄北条氏三代(綱成・氏繁・氏勝)の供養塔。

かつては境内の裏山に供養塔があった。平成24年(2012)年、よりお参りしやすいようにと、現在の本堂横に移された。

参道から幼稚園側に入った先、右手の崖すそにやぐらがある。

やぐらの中にある新井白石(あらいはくせき)の碑。江戸時代中期の享保11年(1726)建立。文字は風化して全く読めない。

新井白石は徳川六代将軍家宣(いえのぶ)・七代将軍家継(いえつぐ)の政治顧問として正徳の治(しょうとくのち)を推し進めた人物。

無役の旗本であった白石は、天領(幕府の直轄領)であった植木・城廻(しろめぐり)のあたりに所領を得ていた。

明治10年(1877)には玉縄学校が貞宗寺から移転し、昭和12年(1937)までここ龍宝寺に置かれた。学問に秀でた白石ゆかりの地に相応しい。

山門を出て、谷戸を縦断する通りを右(谷戸の奥方向)へ行く。

途中、進行方向の右手に入っていく道の先に、青銅の鳥居が建つ。

諏訪神社。もとは北条早雲が玉縄城築城に際し東国きっての武門の守護神・諏訪大明神を勧請、城内の最高所である諏訪壇(すわだん)に祀られていた。廃城に伴い村人の手によりこの地に移された、とされる。

この地への遷宮に際し、鎌倉市関谷の御霊神社(祭神は鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ))を合祀した、という。

由緒が記された石碑。

本殿(拝殿)。

神楽殿(かぐらでん)。背後の山は龍宝寺の裏山に通じている。

諏訪神社を後に、先へ行く。

植木小学校の冠木門(かぶきもん)。

植木とは玉縄城にゆかりのある古くからの地名。この学校は市内では比較的新しい学校ではあるがさすが鎌倉市、正門が冠木門になっている。

玉縄トンネル。昭和43年(1968)施工。

こちらは城の裏門近くから続く尾根が打ち抜かれている。

手前の早咲きの桜は玉縄桜(たまなわざくら)。大船界隈には多数植樹されている。

トンネルを抜け、突き当りの城廻(しろめぐり)交差点へ。途中、左手には清泉女学院の正門がある。

清泉女学院正門。

正門からの道がかつての玉縄城裏門あたりから下りてくる道。正門から奥へ続く坂道の左手高台のあたりが諏訪壇へと続く。諏訪壇は学校敷地内のため許可を得ないと見学することはできない。

早雲の勧請した諏訪大明神が祀られた諏訪壇の地は、現在では少女たちの「天にまします我らの父よ」の声が響いているであろうミッションスクールの地。

城廻交差点。

城廻とは玉縄城にゆかりのある古くからの地名。

この先、横浜市域に入り栄区の田谷山瑜伽洞(たやさんゆがどう)へ向かう。