大船界隈、信仰のかたち

2.貞宗寺、圓光寺、久成寺へ

県立フラワーセンター前の、歩道橋の上。

※現在ではネーミングライツにより「日比谷花壇大船フラワーセンター」と呼ばれている。

フラワーセンター前から、貞宗寺へ。

道なりに行く。

この通りは交通量が多いが、区間によっては片側の路肩がほとんどない。

ファミリーマート向かいの角を、左へ。

突き当りを、左折。

電柱の案内広告に従い右へ入ると、貞宗寺。

奥に社寺林が見える。

浄土宗玉縄山(たまなわさん)珠光院(じゅこういん)貞宗寺(ていそうじ)。

江戸時代の初期、慶長16年(1611)創建。

ここは貞宗尼の屋敷をその没後に寺としたもの。貞宗尼とは徳川秀忠(二代将軍)の母方の祖母。

秀忠の母は家康の側室であるお愛の方(おあいのかた。西郷の局)。そのお愛の方の母にあたるのが貞宗尼であり、家康の家臣(西郷正勝)の娘。晩年この地に隠居した。

本堂。

棟(むね)のとても短い寄棟造(よせむねづくり)。

向拝(こうはい。せり出した屋根)がふっくらした切妻(きりづま)になっており、左右対称でない位置についているのがお屋敷のようでちょっと珍しい。

この寺を開山したのは、貞宗尼が生前に帰依していた僧侶の暁誉源栄(ぎょうよげんえい)。

源栄は徳川家康との親交が深かった。秀吉の小田原攻めにあたり、家康は玉縄城攻略の命を受ける。

その際、源栄は玉縄城主北条氏の菩提寺であった龍宝寺の住職良達とともに開城交渉の仲介にあたった、という。

棟に付けられた葵の御紋は徳川との関係の深さを物語る。

向拝の下、鶴の彫り物。

蟇股(かえるまた)にも、葵の御紋。

近世以降の折衷様式によく見られる、壁と柱の間に渡される海老虹梁(えびこうりょう)が、この建物にはない。

本堂前にそびえる、イトヒバの古木。

こちらはキャラボクの古木。

写真右方に見える、貞宗尼の墓といわれる宝篋印塔(ほうきょういんとう)が納められた覆堂(御霊屋・みたまや)は扉が閉じられている。

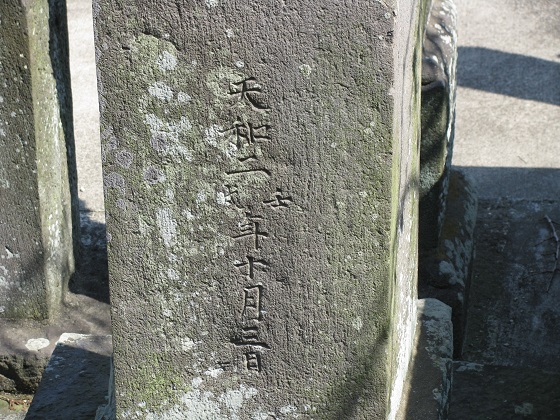

その斜め前方に、これまた古色蒼然とした石塔が建っている。

「長源院 浅誉宗羽」と刻まれているように読めるこの塔は「天和(てんな)二 壬戌(みずのえいぬ) 年(1682)十月三日」との日付が刻まれている。この寺の住職のものであろうか。

明治6年(1873)には、この地に玉縄学校が置かれた。ここは寺子屋時代と併せ、この地域の初等教育の礎となった地でもある。

来た道を戻り、電柱広告の案内板からの道を来た道に沿ってまっすぐに、圓光寺へ。

圓光寺へ至る手前の、四つ辻(よつつじ)。ここを左へ曲がる。

数十メートル先に、お堂が見える。

真言宗城護山(じょうごさん)明王院(みょうおういん)圓光寺(えんこうじ)。

元は戦国時代の玉縄城内に、初代城主北条氏時(ほうじょううじとき。生誕不詳〜1531)により創建。現在のバス停陣屋坂上付近の平場が圓光寺曲輪(くるわ)と呼ばれ、圓光寺が建っていた。

現在地に移転したのは江戸時代に入り玉縄城が廃城となった元和(げんな)5年(1619)以降。

本堂。鎖樋(くさりとい)の雨受けには北条の家紋である三つ鱗(みつうろこ)があしらわれる。

流れ向拝(こうはい。せり出した屋根)の先端には、獅子の飾り瓦。

薬師堂。

圓光寺を後に、久成寺へ。

先の四つ辻まで戻って左折し、道なりに進みバス通りへ。

バス通りをゆく。

マンションの角、石碑のあるところから右へ入った狭い坂道が、玉縄城跡に上る「ふわん坂」。

バス通りをもう少し先へ行くと、久成寺。

通りの右手に、広い参道。

立派な山門。

日蓮宗光円山(こうえんざん)久成寺(くじょうじ)。

戦国時代初期の永正(えいしょう)17年(1520)、後北条氏の家臣である梅田尾張守(おわりのかみ)秀長により創建。

天正19年(1590)には徳川家康が小田原攻めの際立ち寄り、当時の住職の志に感銘して寺領を寄進。こうしたことから葵の御紋の使用が許された。

大きな本堂は平成15年(2003)築。日蓮宗開宗750年を機に建てられた。

棟に葵の御紋。

境内の一角には、長尾定景(ながおさだかげ)一族を祀る石塔群。長尾氏は坂東平氏の武士団・鎌倉党の一族。

定景は鎌倉幕府の有力御家人である三浦義村(みうらよしむら)に仕え、三代将軍源実朝(みなもとのさねとも)を暗殺(1219)した公暁(くぎょう。実朝の兄である源頼家(みなもとのよりいえ)の子)を斬った武士。

長尾氏は宝治合戦(ほうじかっせん・1247)により三浦氏ともども執権北条氏に滅ぼされるが僅かな生き残りから再興し、やがて関東管領上杉氏に仕える。

その一族のなかに越後長尾氏がおり、のちに現れる長尾景虎(ながおかげとら=上杉謙信)は長尾氏の末裔である。

この石塔群は大船の北、玉縄城の出城である長尾砦(ながおとりで)跡(横浜市栄区長尾台町)より移された。

久成寺を後に、玉縄城跡へ向かう。

バス通り沿いのマンションの角にある道標(みちしるべ)まで戻る。

玉縄城跡へ上る、ふわん坂の入口。

二基の道標。「左従是(これより)鎌倉道」と記されている。元は圓光寺石段手前の四つ辻にあった。