旧東海道保土ヶ谷宿界隈から狩場の丘へ

4.旧東海道保土ヶ谷宿(1日限定資料館・宿場町模型)

3.横浜市児童遊園地・こども植物園、英連邦戦死者墓地はこちら。

児童遊園地自由広場(おべんとう広場)から再びトンネルを抜けて来た道を戻り、権太坂上(ごんたざかうえ)バス停へ。

そこからバスで国道1号保土ヶ谷橋まで戻り、旧東海道を旧帷子橋(かたびらばし)跡・相鉄(そうてつ)線天王町(てんのうちょう)駅まで歩く。

保土ヶ谷橋すぐ近くの、本陣跡。通用門だけが残っている。

軽部(苅部)本陣跡前から踏切を渡っていくとその先に続く道。旧東海道の宿場だったこの道は、現在でも幅が狭く一方通行。

平成25年(2013)11月16日は「横浜旧東海道みどころ巡りスタンプラリー」が鶴見生麦・神奈川宿・保土ヶ谷宿・戸塚宿で開催された。

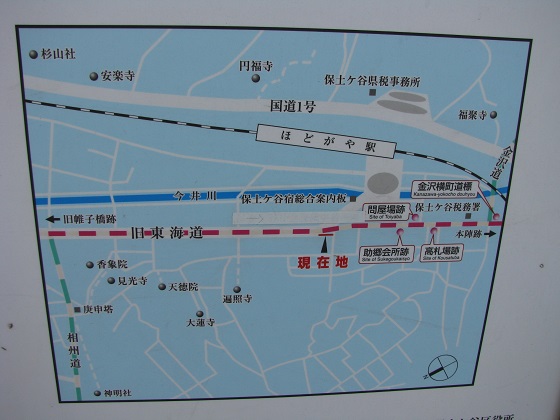

かなざわかまくらみちの辻に立つ道標。

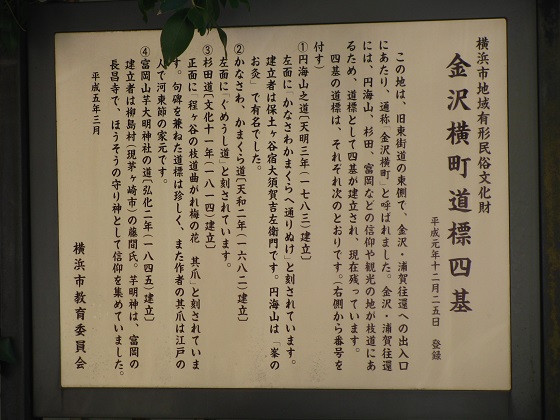

道標の解説板。

保土ケ谷税務署の駐車スペースにも「みどころ巡りスタンプラリー」のテントが設けられていた。

高札場(こうさつば)跡の案内柱。高札場には宿場からのお知らせが掲示された。

商店のシャッターに描かれた広重の「東海道五十三次之内 程ヶ谷 新町入口」(行書東海道)。

旧帷子橋が描かれた浮世絵は数多い。「新町入口」にいう新町とは、現在の道筋に旧東海道が整備される慶安元年(1648)よりも前、江戸時代初頭までの町並みだった古町や元町に対しての呼び名。

問屋場(といやば)跡。荷物や通信、宿泊などの手配が行われた。

助郷会所(すけごうかいしょ)跡。宿場近隣の助郷にあたる村々の代表がここに出勤してきた。

ここでは自販機のペイントもなまこ壁風に塗られている。

ここからはJR保土ヶ谷駅西口ロータリーからの広い道(環状1号)に合流する。なお環状1号は駅前ロータリーから国道1号保土ヶ谷橋交差点までが未整備区間で途切れている。

旧東海道の下に並行する細い道は古東海道。

大名行列の侍をデザインした、車止め。

背中の紋は横浜市章(ハマ菱)。

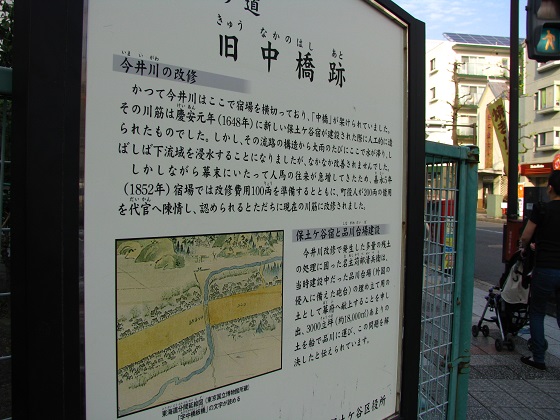

反則センター交差点の、旧中橋(なかのはし)跡。街道沿いを流れる帷子川(かたびらがわ)の支流・今井川(いまいがわ)の川筋は幾度となく改修された。

交差点を左に入って、保土ケ谷小学校旧校地のイコットハウスへ。

みどころ巡りスタンプラリー(平成25年(2013)11月16日)の日は、1日限定・保土ヶ谷宿資料館が開設されていた。

各地の宿場町からも、PRの人たちが集まっている。

イコットハウスの中へ。

保土ケ谷小学校児童の制作による、元治元年(1864)頃の保土ヶ谷宿の模型。イベントに合わせて特別に展示されていたが、普段は駅前の老舗そば屋「桑名屋」さんに保管・一部展示されているとのこと。このときの展示はスペースを大きくとることが出来たため、端から端までフルサイズで展示された。

こちらは江戸見附(えどみつけ)側から見た宿場。通りのいちばん奥が本陣。現在ではJR保土ヶ谷駅までが環状1号として大きく拡幅され、その先の一方通行みちでは横切っていく線路を踏切で渡る。

視線を低く落としてみる。本陣から右方向に道が折れているのがわかる。

四つの道標が立っていた、金沢横町の辻。

こちらは上方見附(かみがたみつけ)・権太坂(ごんたざか)方面から見た宿場。この通りには奥に位置する本陣のほか、脇本陣や旅籠が並ぶ。現在は国道1号として大きく拡幅されている。

このあたりは昭和の時代になっても大雨のたびに今井川が氾濫して大変だったという。

脇本陣の、藤屋。

脇本陣の、水屋。

旅籠の、本金子屋。ここは明治初期の建物が現在も残っている。

宿場の要に位置する、苅部(軽部)本陣。立派な門構(もんがまえ)に広い前庭、大きな破風(はふ)を設けた玄関。敷地の左側、本陣の私橋があったところが現在の国道1号保土ヶ谷橋のあたりとなる。

江戸時代後期の天保年間(1830年代)ころには、現在の横浜市域にある東海道宿場町は神奈川宿で約5800人、保土ヶ谷宿で約2900人、戸塚宿で約2900人の人口があり、あわせて1万人を超える小さな都市といってよい規模をもっていた。

このうち戸塚宿はやや距離が離れているものの、神奈川宿と保土ヶ谷宿は帷子川(かたびらがわ)河口の入江(袖ヶ浦・そでがうら)に沿った至近距離にあった。入江は江戸時代の前期頃までは天王町駅そばの帷子橋(かたびらばし)付近まで深く入り込んでいた。

江戸時代中期の宝暦年間(1751〜64)になると、河口に近い辺りは埋め立てられて尾張屋新田となった。さらに天保年間(1830年代)に至ると海側の岡野新田・平沼新田が開発されてゆく。

そうした宿場町の周辺には助郷に駆り出される後背地の村々も多々あった。鄙びた漁村の横浜村もそんな後背地のひとつであった。それが嘉永6年(1853)のペリー来航から安政6年(1859)の開港という歴史上の一大事件を経て開港場周辺にありとあらゆる富が集中し、江戸時代にははるかに大きかった町を逆に後背地として次々に飲み込んで拡大していったのだから、歴史は面白い。

再び、旧東海道を相鉄(そうてつ)線天王町(てんのうちょう)駅前・旧帷子橋跡へ。

古風な外装にしている店もちらほら目につく。

高野山真言宗普賢山香象院。開基は不詳。

大門通り(だいもんどおり)交差点から横浜ビジネスパーク(YBP)の夕景を見に行く。

七五三の幟(のぼり)は、神明社。

ビール坂下(びーるざかした)、西日に照らされて輝くビル。

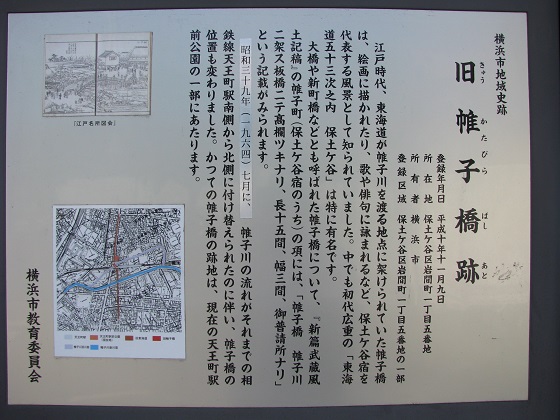

相鉄線天王町駅前の、旧帷子橋跡。モニュメントとして整備されている。

解説板。