野毛山界隈〜開港場の、もう一つの山の手

2.野毛山公園

1.西区歴史街道・藤棚交差点から願成寺、神中跡、野毛山公園へはこちら。

野毛山(のげやま)公園。

野毛山公園の手前。野毛山動物園敷地の擁壁となるここの石垣もブラフ積(づみ)に似た石積み。ブラフ積は長方形に切り出した石の長辺(長手。ながて)と短辺(小口。こぐち)を交互に並べる洋式の積み方。ここの石垣は長手が二つ並んでいる部分が多い。

修繕中の吊り橋を挟んで左が動物園、右が配水池地区。

野毛山公園案内図。

野毛山公園は大正15年(1926)、関東大震災(1923)ののち開園した広さ約9ヘクタール(100m四方×9)の公園。

配水池地区(かつての児童遊園、開園当時は西洋庭園)、野毛山動物園(開園当時は回遊式日本庭園)、散策地区(開園当時は折衷庭園)の三つのエリアで構成されている。

旧野毛山配水池。

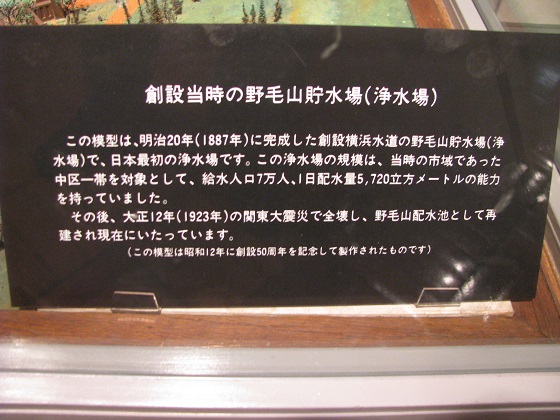

明治20年(1887)、日本初の近代水道浄水場である野毛山浄水場が置かれたが、大正12年(1923)に大震災で崩壊。のち配水池として再生された。

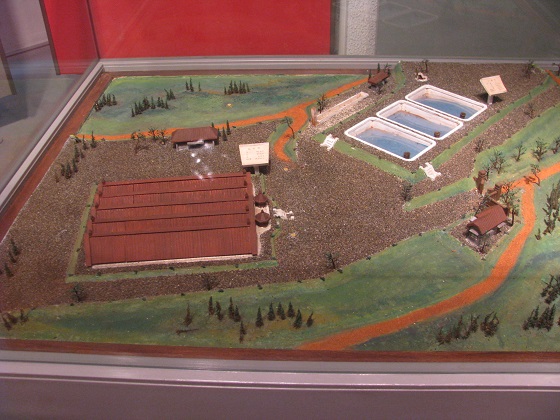

旧野毛山浄水場の模型。西谷(にしや)浄水場水道記念館に展示されている。

ヘンリー・スペンサー・パーマーの胸像。近代水道の設計・監督に携わった。

パーマーは水道のほかにも横浜では大桟橋、港内防波堤、旧横浜船渠石造ドック(現在は帆船日本丸が係留されるドックとドックヤードガーデン)など多くの港湾施設の設計を行っている。

小さな塔を中心とした、一面に広がる芝生の下が旧配水池の構造物になっている。

オリンピック記念碑。昭和39年(1964)の東京オリンピックにおいて三ツ沢球技場をはじめ市内の競技場がサッカー・バレーボール・バスケットボール(予選)の会場となったことを記念して建てられた。

展望台。二階はこもれびテラス、三階が展望テラス。

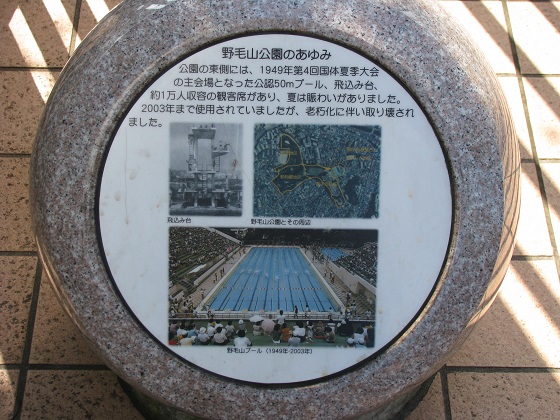

二階。かつてあった、野毛山プールのことが記されている。

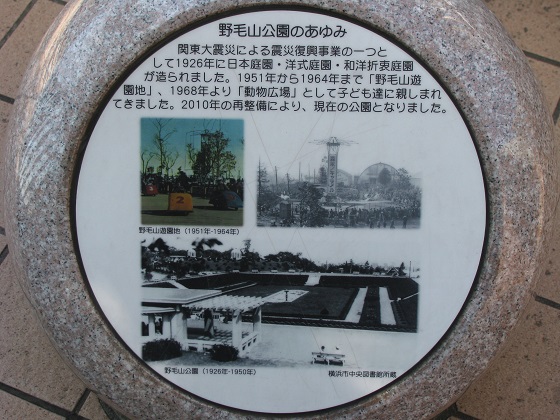

こちらにはさらに昔、現在の配水池地区にあたる野毛山遊園地のことが記されている。なお、そのあたりは戦時中には陸軍に接収され高射砲陣地が置かれたところでもある。

現在、配水池地区には地下に新配水池が整備され、芝生の広場のほかコートが設けられている。

野毛山プールの跡地。

三階へ。

開港場(関内)方面の案内板。

吉田新田(地下鉄ブルーライン沿線)方面の案内板。

左から右へ、ぐるりと見渡す。旧配水池の向こうに、みなとみらい。

右手の巨大な塔はアール・エフ・ラジオ日本の野毛山無線基地。

開港期の野毛山から、ほぼ同一方向。野毛町・神奈川奉行所官舎のあたりを見下ろす。入江の向こうが開港場(関内)で沖に蒸気船が見える。

画像出典・グラフィック西・目で見る西区の今昔(昭和56年(1981)西区観光協会発行)。

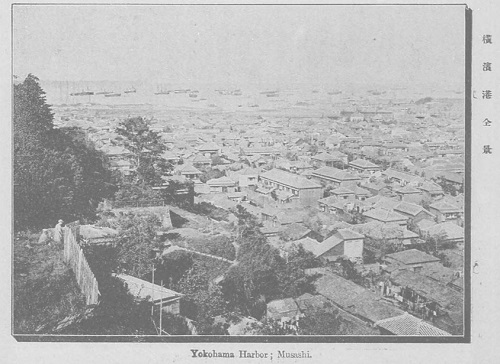

明治期の野毛山より見る横浜港全景。

画像出典「日本之名勝(明治33・1900年)」(国立国会図書館デジタルコレクション)

関内地区の向こうにベイブリッジ。山手はビルに隠れて見えない。

開港期の野毛山から、ほぼ同一方向。手前に水田が見え画面中央縦方向に大岡川が流れる。右手中景は吉田新田と大きな沼。

沼の左に派大岡川(現首都高横羽線)が横方向に流れる。吉田橋はまだ木造の太鼓橋。その向こうが開港場(関内)。遠景の小山は山手。

画像出典・ものがたり西区の今昔(昭和48年(1973)西区観光協会発行)。

左手奥はふれあい横浜ホスピタル、伊勢佐木町ワシントンホテルのあたり(地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅周辺)。

プールの跡地の向こうに、浦舟町の市大病院(市民総合医療センター)。

新配水池の上に広がる、のびのびとした芝生広場。

マリンタワーがよく見える。

野毛山動物園へ。

動物園案内図。

野毛山公園歴史地図。

開港場である関内をはさむ二つの山の手、東の山手は外国人の居住地となり、西の野毛山は日本人豪商の居住地となった。

かつて動物園の一帯は、当時の横浜を代表する実業家である野惣こと野澤屋の茂木惣兵衛(もぎそうべえ)の、和風建築が連なる大邸宅があった。

他方、動物園に隣接する散策地区には、亀善こと亀屋の原善三郎(はらぜんざぶろう。原三溪の義祖父)の豪奢な洋館の邸宅があった。そちらは、明治32年(1899)原家の家督を継いだ富太郎(三溪)が本牧三之谷(さんのたに。三溪園の所在地)に居宅を移したのちは市長公舎として利用された。

いずれの邸宅の庭園も明治初期、歴史が浅く周辺に大名庭園や規模の大きな神社仏閣を持たない横浜旧市街地において、公園を補う私園として菊花展など季節の催し毎に市民のために開放されたという歴史がある。

なお、両邸宅とも画像資料は横浜開港資料館(外部サイト)>閲覧室でご覧になれる資料>よこはま歴史画像集をみる>13.明治期銅版画>横浜諸会社諸商店之図その1、で見ることができる。

さらに、隣接地には市大医学部の前身のひとつである十全医院もあった。

野毛山公園のあたりには明治元年(1868)、戊辰戦争の傷病兵の治療のために神奈川奉行所の学校・修文館を利用してイギリス人医師ウィリアム・ウィリスを中心とした日本初の本格的西洋外科病院である横浜軍陣病院が開設された(病院の場所については異説もある)。軍陣病院は半年ほどで東京に移転し、東京大学付属病院の前身となる。

のち、開港に伴う伝染病の蔓延など病院建設の必要性に迫られ、明治6年(1873)野毛山に半官半民の横浜共立医院が開業、明治7年(1874)には神奈川県立として十全医院と改称、明治24年(1891)市に移管された。

野毛山にあった十全医院。 画像出典・グラフィック西・目でみる西区の今昔

一帯の施設はみな1923(大正12年)で終わっている。関東大震災は一瞬にしてすべてを崩壊させた。震災後、防災の観点から公園緑地が見直され、跡地は野毛山公園となった(大正15年・1926〜)。なお、同時期に震災のがれきを埋め立てて山下公園が造られたのは市民にはよく知られたところである。

現在は、動物園内の大池あたりから四季の滝にかけて茂木家の庭園の名残りともいえる姿を見ることができる。無論茂木家庭園そのものという訳ではなかろうが、開園に際して日本庭園として整備されたこの地区は元の地形を生かして整備された。

なかよし小径のあたり。四季の滝から大池へ向かう渓流。

大池。

大池周辺。子ども達の歓声が飛び交う中、今となってはやや場違いにも感じる池畔の十三重石塔は、このあたりが元は明治の豪商の庭園、そして開園当初は日本庭園であったことを伝えるモニュメントでもある。

いまではカモなどが見られる池になっている。

渓流の石組み。

梅の古木が園路に覆いかぶさる。

なかよし広場の前を、渓流沿いに四季の滝へ。

四季の滝。庭園の滝であった当時がしのばれる。

雪見灯籠が置かれている。

動物園を後に、散策地区へ。

佐久間象山(しょうざん)の顕彰碑。

安政元年(1854)ペリー来航のおり信州・松代(まつしろ)藩軍議役として横浜村にいた象山は、熱心な開国論者として開港を強く唱えた。

散策地区にも原家庭園の名残りとでもいうべき渓流がみられる。開園当時折衷庭園として整備された園路は洋館の建つ原家庭園であった当時とは異なるのかもしれないが、庭園時代から生かされた起伏のある地形はそのまま公園となった。

画面中ほどに木橋の欄干。下には池。

庭園の池。

出口の右手には横浜市中央図書館。昭和2年(1927)築の旧図書館が老朽化したため、平成6年(1994)新たに建てられた。

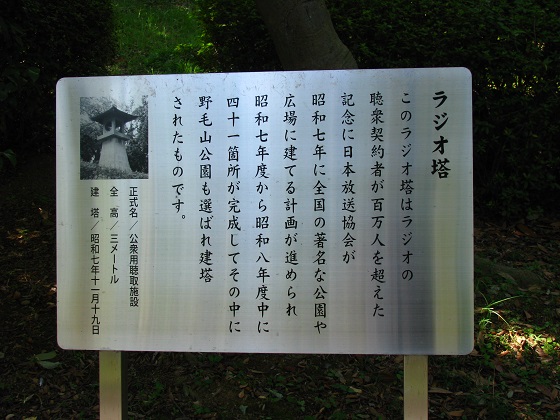

ラジオ塔。昭和7年(1932)建塔。当時の庶民にラジオ放送を提供した、いわば街頭ラジオ。公園内の各種記念碑のなかでは古参になる。

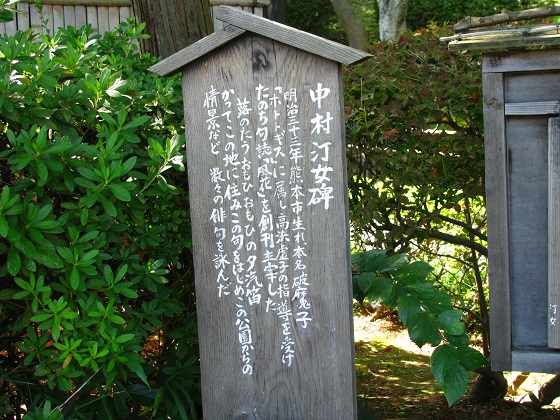

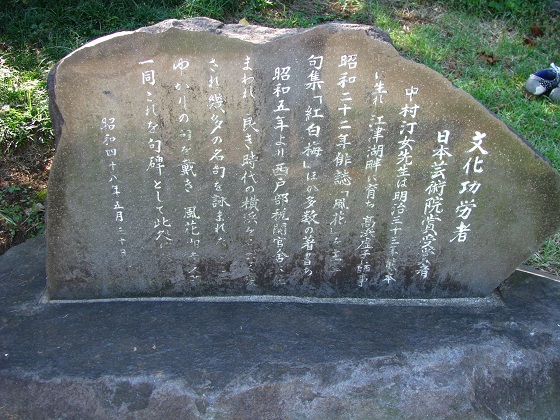

中村汀女(ていじょ。1900〜1988)の句碑。 「蕗の薹おもひおもひの夕汽笛」

汀女は昭和5年(1930)より野毛山の裏手にあたる西戸部に住んでいたことがあり、横浜にゆかりのある句も残している。

芝生広場。

野毛山公園のいちばん低いところにある、公園案内板。

「横浜の史蹟と名勝」(昭和3・1928刊)には、開園間もない野毛山公園を次のように紹介している。

「・・・二万七千五百余坪の広大な地にあった名だたる庭園の老樹古木が、震災の痛手も受けず、昼なお暗き山道、玉を流すが如き渓流、風雅な丸木橋、或いは千古の水を湛えたと思わるる古池、或いは眼界広く遥かに富嶽を望み得べき富士見ヶ丘、或いは噴水に遊技場に、設備の欠けたるなきものである・・・」