帷子川流域、渓谷の公園めぐり

4.陣ヶ下渓谷から水道記念館、満天の湯へ

陣ヶ下(じんがした)渓谷公園の、みずのさかみち口。

「みずのさかみち」とは、水道道(すいどうみち)の一部。水道管が敷設された道である。

みずのさかみち口から、下ってゆく。

水の橋。親柱には、明治期に英国より輸入された獅子頭共用栓(ししがしらきょうようせん。ライオンの口から水が出る、あれ)のデザインが用いられている。実物はこの先の水道記念館ほか市内の旧市街各所に保存されている。

環状2号線の橋の下(画面右側の歩道)をくぐって、上っていく。

登りきったところは、水道みち向台公園。突き当りを、右へ。

西谷(にしや)浄水場の体育施設。現在はサッカーJリーグ横浜FCがLEOC(レオック)トレーニングセンターとして整備・利用している。

広大な西谷浄水場の敷地。正門前の通りは歩道が赤レンガ舗装。

ちょっと前までの、はまっ子どうし(飲料水のペットボトル)。

横浜水道記念館。

この場所自体が通称「水道山(すいどうやま)」と呼ばれる高台(標高74m)なので、屋上の展望室からの眺めがいい。

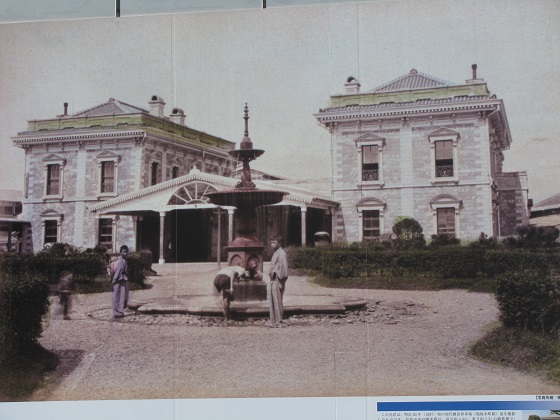

初代横浜駅(現桜木町駅)前にあった噴水塔のオリジナルがここに設置されている。

JR桜木町駅南口(関内寄り)のみなとみらい側出口を出てすぐのところに掲げられている、横浜停車場(初代横浜駅・現桜木町駅)のパネル。初代〜三代目横浜駅についてはこちら。

獅子頭(ししがしら)共用栓の実物が保存されている。

奥まったところにある藤棚からの眺め。

画面中ほどにシェルターに覆われた東海道貨物線と釜台トンネル。その先に新横浜。

画面左手に相鉄(そうてつ)線上星川(かみほしかわ)駅前のひな段マンション。中ほどより横浜駅からみなとみらいにかけてのビル群。

画面中ほどは星川駅から明神台のマンション群。

画面中ほどの高台に保土ヶ谷球場(県立保土ヶ谷公園硬式野球場)の照明塔が見える。

この後は水道記念館内へ。

水道記念館内から見た、濾過池(ろかち)整水室(せいすいしつ)上屋4棟と配水池(はいすいち)浄水井(じょうすいせい)上屋。

赤レンガに花崗岩の白い帯を巻き銅板葺の宝形(ほうぎょう)屋根を載せた上屋は、いずれも大正4年(1915)築。当時流行した辰野式と呼ばれる自由な古典主義スタイルが採用された。現在はその機能を終えてモニュメントとして保存されている。

その奥にちょろっと見えるのはココロットつるがみねのタワー。

館内の最上階、展望フロアへ。

展望室からは、空気が澄めばなんと東丹沢(愛甲郡愛川町・清川村)の宮ヶ瀬ダムが見える、という。

スカイツリーも。

帷子川流域からは隠れてしまいがちなマリンタワーも、ここからは見える。

館内の展示。

こちらは最初の横浜水道で建設された三井(みい)用水取入所のジオラマ。

現在、三井用水取入所は津久井湖の湖底に沈んでいる。

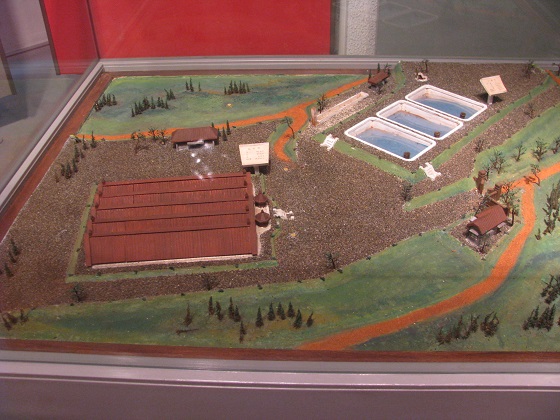

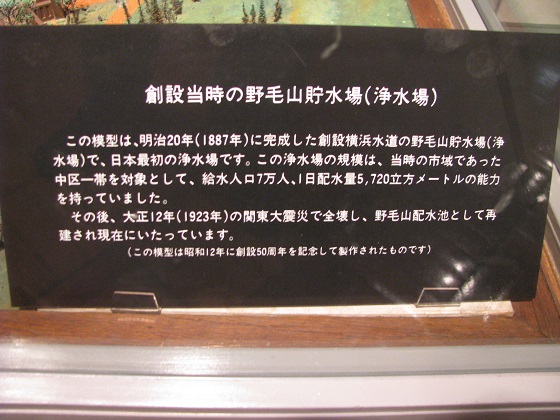

日本初の浄水場、野毛山浄水場(貯水場)のジオラマ。

現在の野毛山は配水池。

館内のエレベーターホールに設置されている、三井(みい)用水取入所(ようすいとりいれじょ)風景のモザイク壁画。

モザイク作家・板谷梅樹(いたやうめき。1907〜1963)の作品。

水道記念館を後に、相鉄線上星川駅に向かって下ってゆく。ここからもみなとみらいの眺めがいい。

坂の下に、瀟洒な赤煉瓦の建物が。

この建物は、西谷浄水場旧計量器室(大正3年・1915築)が保存されているもの。内部は見学できない。

上星川駅に隣接する、満天の湯に到着。駅の真横という、抜群のロケーション。